江蘇省市級(jí)文物保護(hù)單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮(zhèn)江市 無(wú)錫市 揚(yáng)州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級(jí)景區(qū) 4A景區(qū) 江蘇省十大景點(diǎn) 江蘇省十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 江蘇省特產(chǎn) 江蘇省美食 江蘇省地名網(wǎng) 江蘇省名人 [移動(dòng)版]

41、南京龍泉寺

南京龍泉寺 南京龍泉寺“龍泉古苑”是經(jīng)國(guó)家發(fā)政部批準(zhǔn)的永久性塔陵。整座塔陵首期占地五十畝。依山傍水,寬暢陰陽(yáng),密林如煙,芳草茂盛,祥鳥(niǎo)香花云集,以其自然誘人的風(fēng)景而馳名中外,可謂靈山翠薇,天日同光,匯集了無(wú)盡的地氣和靈氣。龍泉寺塔陵地處南京市南郊風(fēng)景區(qū)將軍山和韓府山之間,緊鄰牛首山和“南唐二陵”。是歷代帝王將相及諸多仁人志士看好的風(fēng)水寶地。龍泉寺歷史悠久,它始建于唐代,由唐代高僧鶴林素禪師募捐而建。唐代以后,漸漸衰落,明末,鏡中禪師又募捐重修該寺,并易名為“通善寺”,清嘉慶辛酉年(1801年)又重修改回原名。1995年,當(dāng)?shù)卣拔幕块T組織專家學(xué)者對(duì)龍泉寺遺址進(jìn)行了全面的考察和論證,并對(duì)龍泉禪寺進(jìn)行了全面修復(fù),于1996年初舉行了隆重的開(kāi)光儀式,成為新的旅游景點(diǎn)。目前主要景點(diǎn)有龍泉禪寺、斷……[詳細(xì)]

42、常州天主堂

天主堂,位于常州東北約6公里的天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)東青和平村委陳家自然村,是武進(jìn)建堂最早,規(guī)模最大的教堂。1988年11月7日,武進(jìn)縣人民政府公布為縣文物保護(hù)點(diǎn)。2008年2月26日,常州市人民政府公布為第四批市級(jí)文物保護(hù)單位。據(jù)傳天主堂初建于清道光二十年(1840),清宣統(tǒng)三年(1911)征地24畝,時(shí)黃輝烈神甫擴(kuò)建教堂用房40余間。民國(guó)二年(1913)又新建圣堂6間,民國(guó)二十年(1931),翻建圣堂和鐘樓,并進(jìn)行大修。隨著宗教界反帝愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)的開(kāi)展,東青天主堂根據(jù)“獨(dú)立、自主、自辦教會(huì)”的原則,排除外來(lái)干擾,教徒宗教活動(dòng)正常。“文革-”期間,天主教活動(dòng)被迫停止。1980年12月12日,中共江蘇省委批準(zhǔn)東青天主堂恢復(fù)開(kāi)放。翌年2月,縣人民政府撥款2.38萬(wàn)元資助修復(fù)教堂。同年12月25日舉行開(kāi)堂儀式……[詳細(xì)]

43、鶴園

鶴園位于蘇州市韓家巷。清光緒年間道員洪鷺汀始筑,因俞樾書(shū)有“攜鶴草堂”匾而取名“鶴園”。園中池水似鑒,修廊如虹,風(fēng)亭月館掩映于山石之間。園未竣,洪離蘇,一度借為農(nóng)務(wù)局。后歸吳江龐屈廬,其孫龐蘅裳復(fù)加修建,一時(shí)成為文人雅集酬唱之地,詞人朱祖謀曾寓居于此。園中有朱氏手植的宣南紫丁香一株,花時(shí)清香滿園,沁人心脾。鄧邦述篆題“漚尹詞人手植紫丁香”刻于花壇。龐蘅裳閑居園中,諧“鶴園”音自號(hào)“鶴緣”,又署其廳曰“棲鶴”。鶴園總面積3134平方米,小巧緊湊,簡(jiǎn)潔幽雅。東宅西園并列,宅三進(jìn)。園內(nèi)水池居中,小橋凌波,竹石花木環(huán)池而布,右亭左館隔池相望。北部為主廳“攜鶴草堂”,結(jié)構(gòu)精巧,前廊東西門楣有龐蘅裳自題“巖扉”、“松徑”磚額,典出孟浩然《夜歸鹿門山歌》中“忽至龐公棲隱處,巖扉松徑長(zhǎng)寂寥”句。堂前有湖石“……[詳細(xì)]

44、陳六舟故居

陳六舟故居陳六舟故居共兩處,一在糙米巷6號(hào)、8號(hào)、10號(hào),一在東關(guān)街羊巷23號(hào)。陳六舟官至安徽巡撫。糙米巷,舊時(shí)稱曹李巷。此宅歷史上全部屬陳仲云家族的產(chǎn)業(yè),陳氏先后四代為揚(yáng)州很有影響的官宦世家、書(shū)香門第。從道光壬午(1822)至光緒癸未(1883),陳家先后出了三位進(jìn)士,父子二人賜傳臚,其后兩人為舉人、秀才。陳氏家族從陳仲云在道光壬午(1822),其子陳六舟在同治壬戌(1862),侄陳咸慶在光緒癸未(1883)先后參與殿試會(huì)考時(shí),三人都賜進(jìn)士。而陳仲云、陳六舟父子二人先后在殿試會(huì)考時(shí)又獲得二甲第一名,賜稱傳臚。歷史上揚(yáng)州人稱陳家為“一門三進(jìn)土,父子二傳臚”。陳氏住宅從地理位置,遺存房屋的現(xiàn)狀、體量、造型、構(gòu)架特色都能印證是屬于清中期或更早的建筑。陳氏老住宅6號(hào)、8號(hào)磨磚門樓今尚存,形式相似,……[詳細(xì)]

45、鈕家巷方宅(平江客棧)

方宅,是蘇州控制保護(hù)性古建筑,編號(hào)130。此宅建于清嘉慶年間,原宅主為朱姓,后售與米行主方姓。建筑面積2402平方米。中路4進(jìn),第二進(jìn)為大廳,面闊3間11.9米,進(jìn)深7檁8.4米,扁作梁架。大梁、棹木、山霧云等雕刻精細(xì)。第三、四進(jìn)為樓廳。東路4進(jìn),第二進(jìn)為船廳,后2進(jìn)為樓。西路僅存1樓,宅后有小園。1959年后拆半亭,假山遷耦園,1983年被列為蘇州市控制保護(hù)古建筑,現(xiàn)存桂花廳(船屋)及零星湖石。方宅解放后入住了近30戶人家,街坊改造后,方宅連同街對(duì)面的董氏義莊,被香港絲路集團(tuán)投資六千余萬(wàn)元包裝成一家準(zhǔn)四星的賓館對(duì)外開(kāi)放。改造后的賓館命名“平江客�!窐騽e館”,因融于小橋流水的優(yōu)秀歷史街區(qū),帶有比較完整的江南古風(fēng),有著深厚的人文底蘊(yùn),很大程度保持了江南優(yōu)雅、清秀的特色,而入列“中國(guó)十個(gè)最不……[詳細(xì)]

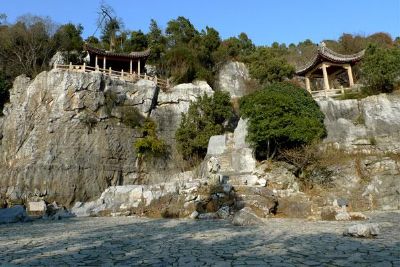

46、蘇州石公山

石公山位于蘇州太湖西山島東南端,隸屬于蘇州太湖國(guó)家旅游度假區(qū)。因昔日在山下傍水處有兩塊奇石,形如一對(duì)老翁和老嫗,稱為石公、石婆,故而名為石公山。石公山不高,以石為奇;三面臨水,一面背倚叢嶺,滿山翠柏濃郁,如青螺伏水,似碧玉浮湖。山村水映,美景天成。山上亭臺(tái)樓閣,高低錯(cuò)落,軒樹(shù)橋廊,疏密有致,有歸云洞、浮玉北堂、來(lái)鶴亭、斷山亭、一線天、明月坡、每年的農(nóng)歷九月十三傍晚可觀“日月雙照”奇觀等景觀,湖光山色舉目入畫(huà),當(dāng)年著名的海澄法師曾在此居住長(zhǎng)達(dá)10年。清朝文人沈盼曰:“太湖七十二峰,名者八九。包山之勝數(shù)十,石公最著�!边@是對(duì)我們石公美景的真實(shí)寫(xiě)照和形象概括。石公山在歷史上即為著名的游覽勝地,自春秋以來(lái),游人云集,名人雅士紛紛慕名而來(lái)。唐代的白居易、陸龜蒙、皮日休,宋代的李彌大、范成大,明代的高啟……[詳細(xì)]

47、南京幽棲寺

南京幽棲寺 南京幽棲寺是“南朝四百八十寺”中早期的著名廟宇,距今已有1500余年的歷史。始建于南朝劉宋大明三年(459年),位于南京市南郊祖堂山的南麓,與宏覺(jué)寺遙遙相對(duì)。幽棲寺地勢(shì)幽靜,竹海松濤,置身其中,令人塵慮頓消,幽思無(wú)限。南唐烈祖李異在政務(wù)倥傯之際,常來(lái)此山游賞,中主李瑕也多次來(lái)此禮懺拜佛,后主李煜更在此處大興土木,造寺千間。南宋治平(1064~1067年)年間,恢復(fù)幽棲寺原名。祖堂山與牛首山似斷若連,層巒疊翠,主峰削如芙蓉,高矗云霄。南麓茫茫竹海,古木參天,原名幽棲山。南朝劉宋大明三年(459年),在此建寺,即以山為名,稱幽棲寺。唐太宗貞觀(627-649年)年間,高僧法融禪師在此山北崖洞穴中修行,得禪宗四祖道信嫡傳心法,創(chuàng)立禪宗的一個(gè)支派“牛頭宗”,被稱為“南宗第一祖師”。幽棲寺……[詳細(xì)]

48、梵門橋弄吳宅

吳宅位于學(xué)士街梵門橋弄8號(hào),1982年被列為蘇州市文物保護(hù)單位。據(jù)資料介紹,此宅原為明代正德間大學(xué)士王鏊故居的一部分,后幾經(jīng)輾轉(zhuǎn),方歸吳氏。清同治四年(1865年)曾暫借作紫陽(yáng)書(shū)院,俞樾一度寓此。梵門橋弄原稱楊衙前,因明末復(fù)社名士楊廷樞及其字楊無(wú)咎曾居此而得名,今吳宅為該巷最典型之古宅,是否即為楊廷樞故宅,尚待進(jìn)一步研究考證。此宅現(xiàn)存建筑面積2360平方米,占地1600平方米。原有建筑兩路五進(jìn),坐北朝南,形式古樸,氣勢(shì)宏偉。正路建筑偏西,依次為門廳、大廳及兩進(jìn)樓廳�?上懊嫒M(jìn)已于1981年拆除。僅存的第四進(jìn)樓廳,面闊七間29米,進(jìn)深九檁八架14米,東西廂樓各三間,闊10米,深5米。內(nèi)柱均用楠木,用材規(guī)格較大。樓下有前后軒,前檐船棚軒進(jìn)深較寬,弧度平緩。圓作梁,矮柱圓滑樸素,頗具特色。樓板采……[詳細(xì)]

49、燕子磯

燕子磯位于南京郊外的直瀆山上,因石峰突兀江上,三面臨空,遠(yuǎn)望若燕子展翅欲飛而得名。直瀆山高40余米,南連江岸,另三面均被江水圍繞,地勢(shì)十分險(xiǎn)要,雄踞于山上的燕子磯是觀賞江景的最佳去處。登臨磯頭,看滾滾長(zhǎng)江,浩浩蕩蕩,一瀉千里,蔚為壯觀。西面南京長(zhǎng)江大橋如彩虹橫跨江上,尤其是月夜,皓月當(dāng)空,江面波光粼粼,江帆點(diǎn)點(diǎn)。燕子磯歷來(lái)是文人墨客臨江抒懷的勝地,史可法、龔賢等人都曾在此賦詩(shī)。磯頂現(xiàn)有御碑亭一座,亭中石碑正面刻著清乾隆帝所書(shū)”燕子磯”三個(gè)大字,背面刻著這位萬(wàn)歲爺所題的一首七絕:“當(dāng)年聞?wù)f繞江瀾,撼地洪濤足下看。卻喜漲沙成綠野,煙林相鑿久相安�!痹谘嘧哟壩髂戏窖亟膽已律嫌腥舾蓚€(gè)石灰?guī)r溶洞,古時(shí)游記中稱為巖山12洞,其中主要的有頭臺(tái)洞、觀音洞、二臺(tái)洞和三臺(tái)洞。頭臺(tái)洞距燕子磯約1公里,洞內(nèi)鐘乳石……[詳細(xì)]

50、蘇州報(bào)國(guó)寺

坐落在古城蘇州人民路(舊名馬龍街)穿心街三號(hào)。北鄰著名的怡園,東有雙塔,南有滄浪亭,處于鬧市僻靜處,頗有鬧中取靜,靜中取禪的意境。報(bào)國(guó)寺內(nèi)現(xiàn)設(shè)有蘇州佛教博物館、蘇州弘化社、蘇州佛博弘化藝術(shù)院、蘇州弘化社義診所等佛教文化、慈善機(jī)構(gòu)。報(bào)國(guó)寺始建于宋代咸淳年間,原在文廟西,名“報(bào)國(guó)禪院”。 元代至元二十二年由湖道肅政廉訪使捐贈(zèng)重建,普照任住持,一時(shí)禪風(fēng)甚盛。明初禪院錄開(kāi)元寺,景泰天順年間僧志學(xué)請(qǐng)於朝廷改院為寺,遂成叢林。成化年間住侍成釗大擴(kuò)規(guī)模,殿宇、客寮、齋堂、庫(kù)房等計(jì)有數(shù)百間,占地四十七畝,成為巨剎。嘉靖萬(wàn)歷年間東南擾亂,佛法逐衰,報(bào)國(guó)寺亦漸頹廢。萬(wàn)歷末僧慧如苦行重興,茂林繼之,以慈悲心接物利人,以智慧力敷教弘化,專持阿彌陀佛名號(hào),受法三千余人,受戒萬(wàn)余人,飯僧?dāng)?shù)十萬(wàn)人,是為報(bào)國(guó)寺最盛時(shí)期。清……[詳細(xì)]

51、光宅寺

光宅寺位于南京市秦淮區(qū)老虎頭44號(hào),是南京市文物保護(hù)單位。始建于南朝梁天監(jiān)七年(508年),原為梁武帝蕭衍的故宅。蕭衍當(dāng)皇帝后,舍為寺廟,當(dāng)時(shí)廟宇宏偉。清乾隆四十六年(1782年),一游方和尚在廢墟掘得一尊石觀音像,以石觀音寺為名重建�,F(xiàn)存正殿一座,后堂一座。蕭衍當(dāng)了皇帝以后,即將同夏里三橋籬門側(cè)之故里舍為寺廟,取名光宅寺。當(dāng)時(shí)廟宇宏偉,梁武帝曾將僧祜所造高達(dá)一丈八尺的無(wú)量壽佛佛像供奉于此。且詔鐫金像花跌,命周興嗣、陸倭等著名文人各制寺碑。光宅寺內(nèi)有井,又稱“郗氏窟”。相傳梁武帝皇后郗氏生性妒忌,殘害后宮,后因褻瀆圣僧寶志大師,遭到梁武帝的當(dāng)眾訓(xùn)斥,羞憤難忍而投井自盡,化為蟒蛇,托夢(mèng)給武帝。梁武帝為郗氏之死十分追悔悼念,寢食不安,遂冊(cè)封鄱氏為龍?zhí)炫�。光宅寺之所在地,至今民間仍呼為“蟒蛇倉(cāng)”或……[詳細(xì)]

52、曾公祠

曾公祠位于秦淮區(qū)九條巷8號(hào),時(shí)代為太平天國(guó)。曾公祠位于南京市秦淮區(qū)九條巷8號(hào),前臨九條巷,后倚八條巷,坐北朝南,在中山南路與洪武路之間。歷經(jīng)百年風(fēng)雨變遷,現(xiàn)在的曾公祠是南京市鐘英中學(xué)的北校區(qū),作為學(xué)校的行政辦公區(qū)。曾公祠東西兩側(cè)為曾氏后人住宅。尤其是兩側(cè),后院辟有花園,園內(nèi)假山池塘建筑甚為考察�?上湛苷碱I(lǐng)南京后,這一部分建筑被改為殯儀館。輾轉(zhuǎn)變遷,現(xiàn)為彩色印刷廠一部分廠址,花園不復(fù)存在。1982年,曾公祠被定為南京市文物保護(hù)單位后,政府多次撥款維修。兩側(cè)廂房做了仿古重建,院子里種樹(shù)栽花,砌假山,修水池,成為一座花園式清靜優(yōu)雅的校園。建筑結(jié)構(gòu)第一進(jìn)正門門口有一座十余米高的“八”字形雕花磚砌牌樓,“山”字形脊頂覆以筒瓦,檐口下為磚雕斗拱,工藝精絕。兩根園形石柱拱門于大門兩旁,弧形券門高大壯觀�!�[詳細(xì)]

53、惠蔭園

惠蔭園位于南顯子巷內(nèi),1963年被列為蘇州市文物保護(hù)單位�;菔a園大門對(duì)面照墻書(shū)4個(gè)一米見(jiàn)方大字“惠蔭書(shū)苑”。西側(cè)門廊墻壁嵌有‘古惠蔭全園圖’磚刻。殘存面積約7畝�;菔a園初為明代嘉靖年間歸湛初宅園。后屬胡汝淳,名“洽隱山房”。園中有“小林屋”水假山,為疊山名家、畫(huà)家周時(shí)臣仿太湖洞庭西山林屋洞設(shè)計(jì)。清順治六年(1649年),韓馨得此廢園,修為棲隱之地,名為“洽隱園”,云壑幽深,竹樹(shù)滄涼,“小林屋”洞若天開(kāi)�?滴跛氖辏�1707年)園毀于火,惟存水假山。乾隆十六年(1751年)修復(fù),蔣蟠漪篆書(shū)“小林屋”洞額。韓是升《小林屋記》云:“洞故仿包山林屋,石床、神鉦、玉柱金庭,無(wú)不畢具。歷二百年,苔蘚若封,煙云自吐。”園繼歸皖人倪蓮舫,改稱“皖山別墅”。太平天國(guó)時(shí)期聽(tīng)王陳炳文曾居于此,園景有所曾損。同治……[詳細(xì)]

54、南京毗盧寺

南京毗盧寺“如我督兩江,為你造庵”,清同治年間,湘軍首領(lǐng)曾國(guó)荃在南岳衡山游覽時(shí),與海峰法師的這句戲約竟成就了一代金陵名剎毗盧寺。光緒十年(1884年)升任兩江總督的曾國(guó)荃,不忘履行自己的諾言,他號(hào)令手下湘軍諸將捐獻(xiàn)巨資,從南岳衡山運(yùn)來(lái)香木,將臨近兩江總督府(今南京-)的始建于明嘉靖年間的一間小庵,擴(kuò)建成了一座雄偉壯麗的大廟,因廟中供養(yǎng)毗盧遮那佛,故名毗盧寺。其時(shí)毗盧寺東至清西河、西至大悲巷、北至太平橋、南至漢府街,遂為南京第一大寺。海峰法師成為毗盧寺的第一任方丈。南京毗盧寺為天下共知,當(dāng)在中華民國(guó)建都南京之時(shí)。因其坐落在民國(guó)政治文化中心——長(zhǎng)江路的起首,而一躍成為全國(guó)佛教的中心。中國(guó)佛教會(huì)、中華佛學(xué)研究會(huì)、中國(guó)宗教聯(lián)誼會(huì)、首都中醫(yī)院皆設(shè)于此,其時(shí)民國(guó)要人多相往來(lái),連孫中山先生也曾親往靜思。當(dāng)……[詳細(xì)]

55、林散之紀(jì)念館

南京林散之紀(jì)念館坐落在南京市江浦縣城北鳳景秀麗的求雨山上。山上多竹,四季常青,象征著林散之先生淡泊明志、寧?kù)o致遠(yuǎn)的品格和不畏冰霜雨雪的風(fēng)骨。紀(jì)念館始建于1988年元月,占地面積一萬(wàn)兩千多平米的紀(jì)念館在翠綠的竹海中,恬淡脫俗、質(zhì)樸自然,給游人一種塵襟盡滌、俗慮俱消的感覺(jué)。林散之是當(dāng)代“草圣”。步入館內(nèi),便有翠綠的墨池映入眼簾,似有墨香陣陣撲鼻,使人心生許多感慨。向右彎便是一百多米的碑廊,黑色花崗巖制成的書(shū)碑鑲嵌于上,林散之的楷書(shū)、隸書(shū)、行書(shū)、草書(shū)牽人眼目,即使外行看熱鬧的,也能感到書(shū)法的遒勁和飄逸�!安菔ァ钡牟輹�(shū)氣勢(shì)奔放,跌蕩疏狂,獨(dú)步當(dāng)今,日本著名書(shū)法家青山杉雨先生贊為“草圣遺法在此翁”。曲徑通幽,花香陣陣,引游人走到“散之山房”,這是主展廳,陳列著林散之書(shū)畫(huà)精品400多幅。書(shū)法作品最大的是……[詳細(xì)]

56、顧頡剛故居

在平江路懸橋巷里,曾經(jīng)有過(guò)一座規(guī)模不小、風(fēng)景秀麗的園林——寶樹(shù)園。寶樹(shù)園始建于明代,是歸湛初所建,與惠蔭園同屬一個(gè)主人,而今寶樹(shù)園早已蕩然無(wú)存,在它的位置上,現(xiàn)在是一條僻靜的小巷,叫做顧家花園。顧家花園4號(hào)和7號(hào),是極其普通的蘇州民宅,與這條小巷里的其他門戶沒(méi)有絲毫特別之處。就是在這所普通的民居里,一代知名學(xué)者顧頡剛先生度過(guò)了他的童年和青少年。顧頡剛先生的先祖原來(lái)是唯亭鎮(zhèn)上的耕讀人家,在明朝萬(wàn)歷年間遷居到蘇州城里,“從此我家是城里人了,雖然家庭經(jīng)濟(jì)來(lái)源仍仰賴田賦,然生活方式卻由富農(nóng)而轉(zhuǎn)為市民,這是我家第一次大轉(zhuǎn)變�!边@是顧頡剛先生自己對(duì)顧家歷史的陳述。顧氏先人曾經(jīng)在城里先后造過(guò)七處園林第宅,規(guī)模都不算很小。起初屬于歸氏的寶樹(shù)園,也成了顧家的產(chǎn)業(yè),由于年代久遠(yuǎn),其中的轉(zhuǎn)手和易主,究竟發(fā)生了怎樣……[詳細(xì)]

57、姜堰南街當(dāng)鋪

南街當(dāng)鋪古建筑群,緊靠姜堰市圖書(shū)館西南邊,始建于清代咸豐、同治年間,占地近3畝,系鎮(zhèn)江北三圩張少儒開(kāi)設(shè),字號(hào)“恒章典”。民國(guó)十六年,“東街當(dāng)鋪”停業(yè),雖一度在原址又開(kāi)設(shè)一個(gè)為股東性質(zhì)的當(dāng)鋪,字號(hào)“元大公典”,但不久歇業(yè)。“南街當(dāng)鋪”因其資金雄厚,經(jīng)營(yíng)有道,當(dāng)鋪頗具規(guī)模,且功能齊全,直到“七.七事變”以后閉業(yè),姜堰鎮(zhèn)典當(dāng)從此歇業(yè)。姜堰南街當(dāng)鋪原存房屋81間,占地面積2946平方米,建筑面積2415平方米,房屋大部分坐北朝南,鋪面朝東,頗具規(guī)模。南街當(dāng)鋪大門朝東蓋小瓦,面磚用手工磨制,兩扇大門均是“乳釘門”,門口路面為雙行石頭路。一進(jìn)大門,便見(jiàn)一巨型壁照墻,上 書(shū)-一大“當(dāng)”字。壁照墻后面不遠(yuǎn)便是對(duì)外營(yíng)業(yè)的“柜房”,柜房3間朝東,柜臺(tái)異常巨大,高約1.5米或1.6米,有的高達(dá)2米。柜臺(tái)上方裝有木……[詳細(xì)]

58、泗陽(yáng)天后宮

天后宮整體建筑原前后兩幢,臨街面(騾馬街)的叫前廟。前廟東壁磚雕“河清”,西壁磚雕“海晏”;“河清”、“海晏”,乃預(yù)�!疤煜绿健敝�。主體建筑稱后殿,規(guī)模宏敞,殿宇輝煌。建造時(shí),設(shè)計(jì)、用料、施工一應(yīng)皆為外地人,特別是建筑藝術(shù),雕梁畫(huà)棟,磚雕石刻,小瓦飛檐,都融合了閩南文化的因素。傳說(shuō)大廟落成,人們膜拜三天,可謂盛極一時(shí)。天后宮又稱天妃宮,祭祀的神像,相傳為宋代福建莆田湄州林氏女,名默,她是掌管海上航運(yùn)的海神,好善樂(lè)施,常只身?yè)尵群ky漁民,援助漁業(yè),功德無(wú)量,是沿海地區(qū)人民心目中的保護(hù)神。清康熙十九年(公元1690年)統(tǒng)一臺(tái)灣時(shí),據(jù)說(shuō),因此神顯圣助陣,神號(hào)便由天妃晉封天后,閩商把他們會(huì)館建成天后宮,反映了他們的尊祟信仰和爭(zhēng)奪市場(chǎng)的鄉(xiāng)土凝聚力量,同時(shí)也寄托了他們牽車服賈、遠(yuǎn)客他鄉(xiāng)、祈求神佑、經(jīng)……[詳細(xì)]

59、翠華橋

翠華橋位于常州市武進(jìn)區(qū)橫林鎮(zhèn)江村村南,南北向,橫跨橫玉河,是一座三孔石柱石梁橋。翠華橋建于民國(guó),具體紀(jì)年不清,據(jù)說(shuō)是由清末著名實(shí)業(yè)家盛宣懷幫傭翠萍捐資建造,故稱“翠華橋”。翠華橋,花崗巖石質(zhì)橋身,橋長(zhǎng)22米,寬2.1米,高4.8米,兩側(cè)實(shí)砌橋墩各有石階8級(jí)。橋面各由3塊長(zhǎng)條石共計(jì)9塊組成,橋基為條石疊砌,橋柱各由3塊條石組成排柱,上壓承重梁。護(hù)欄是民國(guó)時(shí)期典型的鑄鐵鐵花柵,用生鐵鑄成,圖案古樸典雅、形制獨(dú)特。此種花柵一般應(yīng)用于房屋的圍墻上,作為橋護(hù)欄極為少見(jiàn)。翠華橋橋堍有一塊介紹碑,字跡模糊難辨,橋墩兩側(cè)均刻有橋聯(lián)。在橋的石梁上刻有“翠華橋”三個(gè)大字。橋的東西兩側(cè)有橋聯(lián)。東聯(lián)內(nèi)容:“勢(shì)如春夏群物向榮,時(shí)屆秋冬萬(wàn)民咸樂(lè)�!蔽髀�(lián)內(nèi)容:“吾道南行文光北曲,大江西至紫氣東來(lái)�!�1958年,大煉鋼時(shí)鐵……[詳細(xì)]

60、材罩屋舊址

材罩屋舊址位于常州市天寧區(qū)前后北岸歷史文化街區(qū)東北角,又名四方樓,始建于清末至民國(guó)初年�,F(xiàn)存建筑為民國(guó)時(shí)期,坐北朝南,磚木結(jié)構(gòu),共兩進(jìn),內(nèi)有院落和天井,總占地面積304.08 平方米。大門用青磚砌成半圓券,兩側(cè)為馬牙槎, 形似羅馬式拱形門。第一進(jìn)為硬山式,磚木架構(gòu),三層樓房,一、二層三開(kāi)間,總長(zhǎng)11.26 米,進(jìn)深13.78 米。閣樓寬3.5 米,進(jìn)深5.5 米。四面坡瓦屋面,黃瓜環(huán)脊,為瞭望方便,日軍在屋頂四面開(kāi)有老虎窗,東、西老虎窗上方塑有象征日本的菊花圖案。第二進(jìn)為門房,磚木混合建筑,上下二層,面闊三開(kāi)間,寬10.5 米,進(jìn)深5.2 米。房屋采用立貼式杉木構(gòu)架,柱徑0.16 米。第一層沿街進(jìn)門設(shè)有金山石門券,內(nèi)院門券用磚砌成西洋花式。小青瓦屋面,黃瓜環(huán)脊,檐口下采用冰盤式檐花。材罩屋房……[詳細(xì)]

閸忋劌娴楅崷鏉挎倳閹兼粎鍌�

缁倕鍙曠純鎴濈暔婢讹拷 44010602000422閸欙拷

缁倕鍙曠純鎴濈暔婢讹拷 44010602000422閸欙拷