江蘇省市級(jí)文物保護(hù)單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮(zhèn)江市 無錫市 揚(yáng)州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級(jí)景區(qū) 4A景區(qū) 江蘇省十大景點(diǎn) 江蘇省十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 江蘇省特產(chǎn) 江蘇省美食 江蘇省地名網(wǎng) 江蘇省名人 [移動(dòng)版]

201、溱潼高二適讀書處

溱潼高二適讀書處為其十八九歲(1920-1921年)時(shí)讀書的地方,院落座西朝東現(xiàn)為市縣級(jí)文物保護(hù)單位。他在此研讀《孝經(jīng)》、《論語》、《古詩源》、《杜詩鏡銓》等古籍經(jīng)典,打下了厚實(shí)的國學(xué)、國史功底。院中偏東北面南二層磚木結(jié)構(gòu)小樓為三上三下6間,東西闊10.2米,南北進(jìn)深5.3米,二樓檐口至地面5.5米,脊高7米;東門樓為南北排三上三下小間口,東西進(jìn)深3.9米,南樓下的一間為出東門的通道。高二適(1903-1977),姜堰區(qū)興泰鎮(zhèn)小甸址人,原名錫璜,號(hào)舒鳧,著名詩人、書法家,在文史、詩詞、考古、書法等方面有很深的造詣。后改名二適,自釋其名曰:“二適者,適吾所適也;舒鳧者,舒展自如也�!狈Q“吾素不樂隨人俯仰作計(jì)”,治學(xué)“出入千數(shù)百年,縱橫于百數(shù)十家”。1965年5月,他針對(duì)郭沫若的“《蘭亭序》為后……[詳細(xì)]

202、青龍崗石刻

青龍崗石刻包括巫相崗石刻和龍門石刻,位于虞山小石洞東南上側(cè)半山腰處,虞山中路路北側(cè)。巫相崗石刻坐南面北,在一塊高2米、寬6米的形如龍首的巨石之上,有用雙勾法鐫刻的“巫相崗”三個(gè)鐘鼎文體大字,字徑高約1.8米,寬約1.5米。巫咸系商初太戊帝(前1638-前1563)時(shí)候的賢相。漢《越絕書》載:“虞山者,巫咸所出也�!碧茝埵毓�(jié)《史記正義》:“巫咸,殷賢臣也……巫咸及子賢冢皆在蘇州常熟縣西海隅山上,”明鄧韨《常熟縣志》:“巫咸墓,在虞山上,子賢亦葬其側(cè)�!彼瓮鯛~為縣令,嘗修其墓�?h令孫應(yīng)時(shí)撰墓碑云:“墓在邑之青龍山嘴。”今虞山北端之小山村,又稱商相村,傳為巫咸父子之故里。龍門石刻坐南面北,在一塊高3.6米、寬9米的形如龍首的巨石之上,陰刻隸書“龍門”二字。其中“龍”字高2米,寬2.7米;“門”字高……[詳細(xì)]

203、應(yīng)慈墓

應(yīng)慈墓位于虞山北麓破龍澗西南側(cè),距興福寺約200米。墓塔坐南朝北,為墓塔群內(nèi)南起第二座,系花崗石筑,平面成六邊形,底邊長0.7米、高2.6米,正面鐫“傳講三議華嚴(yán)座主南岳下第四十六世天字法顯興福分燈應(yīng)慈親禪師之塔”,后刻“師生于同治十二年夏歷二月初五日午時(shí),寐于公元一九六五年夏歷八月初五日丑時(shí)”。墓塔外設(shè)羅城,墓道長約30米,道口設(shè)三間沖天式石坊一座,坊額嵌“人天共仰”,坊柱上鐫楹聯(lián)“祖德巍巍高建法幢接引后輩,悲心切切深入苦海善濟(jì)舍靈”。應(yīng)慈(1873~1965),法名顯親,別號(hào)華嚴(yán)座主、拈花老人。原籍安徽歙縣,生于江蘇東臺(tái)。清光緒二十四年(1898年)在普陀山披剃出家。二十六年在寧波天童寺受具足戒。1914年協(xié)助月霞在上海創(chuàng)辦華嚴(yán)大學(xué)。1917年到常熟興福寺。1922年赴杭州菩提寺閉關(guān)潛修……[詳細(xì)]

204、樂壽山莊

樂壽山莊位于連云港市連云區(qū)墟溝街道北固山下海濱公園,--出資興建。--(1876-1942),字峻青,河北寧河縣人,原為軍閥張勛屬下分統(tǒng)(旅長)、海州鎮(zhèn)守使,后投靠孫傳芳。北伐后,國民黨政府聘為少將參議,久居海州一帶,成為地方實(shí)力派人物。1917年,--聘請(qǐng)德籍工程師設(shè)計(jì)建筑樂壽山莊。有樓房一幢,71間,3層,為歐式古典建筑風(fēng)格,又仿歐式花園圈占草坪,建有荷花噴水池和亭子,亭曰“向若”,又名“望海亭”。南向建石門,拱形,外額書“樂壽山莊”,內(nèi)額書“海疆磐石”。1938年,樓房毀于侵華日軍轟炸。園內(nèi)存石刻兩處:一為詩刻,黃杰題并書;一為題刻,曰“瑞石窩”。莊園總面積約5公頃。園內(nèi)還有防空洞兩處:一處在山門的東側(cè),為一古代的封土石室改建;另一處位于山門東南,已于修鐵路立交橋,公路改道時(shí)而被破壞�!�[詳細(xì)]

205、通匯橋

通匯橋現(xiàn)位于江蘇省宿遷市宿城區(qū)項(xiàng)里街道關(guān)口居委會(huì)。橋長約12.5米、橋?qū)捈s4.6米,橋高約3.5米。磚石混筑結(jié)構(gòu),橋孔為磚筑拱形,寬約2米,高約2.5米;迎水雁翅全部是方形長條石砌筑,背水雁翅全部是磚筑。兩側(cè)橋欄磚筑后用青石壓面,橋欄外立面分別鑲嵌兩塊刻有“通匯橋”字樣的標(biāo)志,一塊為石刻,一塊為磚刻。據(jù)考證,當(dāng)年的通匯橋是連接?xùn)|關(guān)口和宿遷城的重要通道。東關(guān)是清政府設(shè)在運(yùn)河上的重要關(guān)口之一。宿遷那時(shí)設(shè)有三關(guān),即上關(guān)、東關(guān)和西關(guān)。其中的上關(guān)設(shè)在宿遷城南門外,距東西二關(guān)各二里。東西二關(guān)貨船經(jīng)查驗(yàn)后必須將稅款交至上關(guān)后才可放關(guān)。而運(yùn)河西堤有一條與運(yùn)河同一流向的水系影響通行,因此,就在東關(guān)口建了一座橋。由于這里每天都要停泊很多船只,岸邊漸成集市,成為南北物資的集散地,因此就把這座通向東關(guān)口的橋取名通匯……[詳細(xì)]

蘇州關(guān)稅務(wù)司署舊址位于蘇州市南門路覓渡橋堍的青旸地日租界,俗稱“洋關(guān)”,現(xiàn)為蘇州市青少年活動(dòng)中心。清光緒二十二年(1896)八月成立,根據(jù)《馬關(guān)條約》,蘇州辟為通商口岸,遂設(shè)海關(guān)于交通要津之滅渡橋外。蘇州關(guān)管轄范圍為嘉興以北,丹陽以南,昆山以西,設(shè)稅務(wù)司總領(lǐng)其事,首任稅務(wù)司為英國人孟國美,現(xiàn)存三棟西式別墅式建筑,建筑南向,均為紅瓦尖頂,紅磚外墻。占地2436平方米,總建筑面積1774平方米,東為二層樓,平面近凹字形,西為三層,中為平房。建筑內(nèi)設(shè)壁爐,屋頂煙囪高聳,東西兩樓南北立面變化豐富,為較有代表性的英國風(fēng)格的近代建筑,相傳曾為當(dāng)時(shí)稅務(wù)司署高級(jí)公寓。蘇州關(guān)稅務(wù)司署是國內(nèi)較早的近代海關(guān)設(shè)施之一,是近代中國遭受西方侵略,喪權(quán)辱國的重要見證;該建筑地處古運(yùn)河畔,是大運(yùn)河沿線的重要文物遺存,具有重……[詳細(xì)]

207、南京顏魯公祠

南京顏魯公祠 南京顏魯公祠是為紀(jì)念我國唐代名臣和杰出書法家顏真卿的祠堂,于1998年建立,為南京市文物保護(hù)單位�,F(xiàn)顏魯公祠占地1800多平方米,除大殿、配殿、東西廂房和八字墻等均按歷史原貌修葺一新外,還新建了門樓、放生井亭和曲廊等建筑。并在此基礎(chǔ)上興建了顏真卿紀(jì)念館。南京顏魯公祠是弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化,集研究、切磋和交流書法藝術(shù),培訓(xùn)書法人才和文化休閑、旅游于一體的人文紀(jì)念館,新建的顏真卿紀(jì)念館曲徑通幽、墨香四溢,通道前方大型漢白玉石刻上刻有著名女書法家蕭嫻書寫的“書魂”,風(fēng)雅秀逸、憾人心魄。續(xù)步曲廊環(huán)顧四周墻上,40幅書法碑刻琳瑯滿目,22塊日本書法友人書碑,意韻獨(dú)具,18塊中方國家、省、市書協(xié)名家墨寶碑刻異彩紛呈。踱進(jìn)配殿,迎面安放著顏真卿半身銅像。駐足大殿,正中照壁上掛有顏真卿全身畫像……[詳細(xì)]

208、無錫愚公谷舊址

無錫愚公谷舊址南依黃公澗,北抵惠山寺,西至名泉里(二泉),東臨秀嶂街(映山湖一帶),占地50余畝,系明代古典園林,始建于明萬歷十五年左右。園主鄒迪光,字彥吉,別號(hào)六度居士,無錫人,萬歷二年進(jìn)士,任湖廣提學(xué)副使。罷官回?zé)o錫后,過著放縱的紳士生活,擇錫山、惠山的秦王塢,建別墅園林—愚公谷。他自號(hào)愚公,經(jīng)營10余年,建成60景,依山取勢(shì),布置了土山、峰阜,又以黃公澗為源頭活水,澗、溪、沼、池,山光水色,相映成趣。當(dāng)時(shí)鄒園曾一度被譽(yù)為全國私人四大名園之一,一時(shí)勝絕吳中。愚公谷在清初已毀。1985年,無錫市人民政府對(duì)愚公谷進(jìn)行了徹底的改造,拆除了破舊祠寺,改建成濱湖山館、金粟堂、荷軒、慧麓草堂。保留改建了泰伯殿、華孝子祠、碧山吟社。廣植樹木,建成一組“園中有園、景中有景”的古典園林。1960年,郭沫若……[詳細(xì)]

209、普德寺

普德寺位于南京市雨花臺(tái)西北方向的普德村,始建于南朝蕭梁天一年間(502-519年),明代重修,系敕賜古剎。1982年被列為南京市文物保護(hù)單位。普德寺山門前原有龜趺一對(duì),全長3米,寬1.7米,體型碩大,形象生動(dòng)。原有殿堂四進(jìn),第一進(jìn)為寺門。第二進(jìn)為天王殿,殿內(nèi)供彌勒、韋陀和四大金剛。第三進(jìn)為大雄寶殿,內(nèi)供金身如來,周列五百鐵羅漢。殿前東西兩側(cè)各有月門,東通大廳,為寺僧會(huì)客之所,廳前有小天井,內(nèi)有雨花泉一眼,再東小樓,為方丈樓;西通大院,有僧房十余間。第四進(jìn)為無量佛殿,中供大鐵佛一尊,高6米,人稱伽藍(lán)神。殿兩角設(shè)鐘、鼓樓。明清時(shí)期,普德寺仍為南郊勝地之一,招引眾多文人騷客前來尋蹤覓勝。普德寺原有基址10萬平方米,田地山塘近5萬平方米,其主要建筑有金剛殿、天王殿、左右鐘鼓樓、左右碑亭、大佛殿、左觀……[詳細(xì)]

210、赤壁路10號(hào)民國建筑(余青松舊居)

赤壁路10號(hào)民國建筑余青松舊居建于1937年以前,其院落占地面積924平方米,建有磚木結(jié)構(gòu)的西式樓房1幢,平房數(shù)幢,建筑面積658.3平方米,原產(chǎn)權(quán)人為余青松。解放前,該處曾一度租給蘇聯(lián)大使館作為辦公之用,解放后政府代管并租給南京師范大學(xué)使用,著名教育家陳鶴琴,心理學(xué)家高覺敷,著名油畫家、美術(shù)教育家黃顯之,著名古文學(xué)者段熙仲等都曾長期居住于此。2007年,該處劃撥赤壁路小學(xué)辦公用,目前該處僅剩1幢主樓,這是一棟典型的民國時(shí)期的西式庭院小樓,兩層式加閣樓帶尖頂,淡黃墻,土紅窗格,土紅瓦,坐北朝南。建筑面積453平方米,占地面積170.98平方米,現(xiàn)該建筑已維修一新。余青松(1897-1978年),福建廈門人,留學(xué)美國,獲博士學(xué)位,曾任廈門大學(xué)天文系主任兼教授,中央研究院天文研究所所長并籌建紫金……[詳細(xì)]

211、張聞天舊居

張聞天舊居位于無錫市湯巷45號(hào),是一幢建于上世紀(jì)30年代的仿西班牙式紅色小樓,占地面積500平方米,建筑面積200平方米。庭院內(nèi)植有龍柏、石榴、芭蕉等花木。樓前塑有張聞天漢白玉半身塑像,主樓大門上方懸掛著薄一波題寫的“張聞天舊居”匾額。樓內(nèi)設(shè)有“張聞天生平圖片展”,分“探索革命道路;在黨中央負(fù)總責(zé),支持毛澤東正確路線;耕耘在東北的土地上;在新中國外交戰(zhàn)線上;堅(jiān)持真理,奮斗終身”五個(gè)部分,陳列著張聞天在新民主主義革命、社會(huì)主義革命和建設(shè)中留下的珍貴歷史照片、實(shí)物200多幅(件)。同時(shí)按原貌恢復(fù)了張聞天臥室兼書房,張聞天在這里增補(bǔ)、定稿了最后一篇關(guān)于探索社會(huì)主義基本理論的光輝文獻(xiàn)《無產(chǎn)階級(jí)-下的政治與經(jīng)濟(jì)》。張聞天舊居通過開展豐富的宣傳教育活動(dòng),弘揚(yáng)張聞天的思想理論和崇高品格,先后被中共江蘇省委……[詳細(xì)]

212、當(dāng)路王氏宗祠

當(dāng)路王氏宗祠(明)當(dāng)路王氏宗祠位于連云港市高新區(qū)花果山街道辦事處當(dāng)路村,與村部相鄰,坐北朝南。王氏宗祠始建于明朝萬歷年間。其間,當(dāng)路王氏59世祖王鳴鶴,曾任一品兩廣總兵、驃騎將軍。萬歷皇帝頒詔賜封“天下將才第一”,“賜葬故里,立祠享祀”,族人即在海州州府的協(xié)助下按規(guī)制修建王鳴鶴墓,按一品大員安葬,建立祠堂,享受祭祀。明末清初,當(dāng)路王氏祠堂毀于清兵戰(zhàn)火,后復(fù)建。民國年間第二次修復(fù),當(dāng)時(shí)的王氏宗祠占地?cái)?shù)畝,建筑面積1500平方米左右,是傳統(tǒng)的四合院結(jié)構(gòu),三間大殿,東西廂房各三間,前有山門。1994年,王氏族人經(jīng)與鄉(xiāng)政府商談,收回了祠堂。從1997年開始著手復(fù)原祠堂,2009年重陽,當(dāng)路王氏宗祠歷經(jīng)第三次復(fù)建,正殿竣工。后又陸續(xù)修建了東西廂房、碑廊、山門。東西廂房破壞嚴(yán)重,但在修復(fù)中,最大程度保留……[詳細(xì)]

213、大石山

大石山,位于通安鎮(zhèn)南,是陽山的余脈,高80多米。大石山位于蘇州高新區(qū)樹山村。背靠陽山,危巖峻峰,環(huán)秀疊翠,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,猶如挺拔在陽山半山坡的一朵巨蓮。元、明以來,大石山勝名鵲起,不知吸引來了多少文人墨客,在此賦詠題刻,因而留下了大量珍貴的文化遺產(chǎn)。天公也似乎特別青睞大石山,所有山林之美,概由此山承之,清泉、奇石、秀木,都讓它占全了;幽、奇、險(xiǎn)、古,名山的四字要訣,它也一字不落。明代戈裕良游覽大石山后依照大石山原型構(gòu)筑了世界文化遺產(chǎn)環(huán)秀山莊�!稘G墅關(guān)志》、《陽山志》等記載了大量古人留下的有關(guān)大石山的詩詞歌賦、民間傳說。舊時(shí)有大石八景,曰:拜石軒、招隱橋、宜晚屏、毛竹磴、玉塵澗、青松宅、楊梅崗、款云亭。大石山的秀色更是吸引了無數(shù)文人墨客的青睞作詩題字,有著名的“大石聯(lián)句”�,F(xiàn)在還存有“大塊文章”、……[詳細(xì)]

214、唐寅祠

唐寅祠原名唐解元祠,位于閶門內(nèi)桃花塢廖家巷前新街10號(hào)準(zhǔn)提庵(又名七子庵),明萬歷十年(1582年)僧旭小在此構(gòu)禪房數(shù)楹,天啟六年(1626年)楊大瀠創(chuàng)精舍于此,供奉準(zhǔn)提佛像,名為準(zhǔn)提庵。清康熙時(shí),江蘇巡撫宋犖重修。嘉慶五年(1800年)吳縣知縣唐仲冕又修,并拓庵東別室為唐解元祠,祀唐寅、祝允明、文徵明三君像,署其室曰“桃花仙館”。同治年間復(fù)修,1923年再修。準(zhǔn)提庵坐北朝南,現(xiàn)占地約2000平方米。山門面闊五間,進(jìn)深七界,硬山造。梢間向北構(gòu)東西兩廊各六間兩架,貫通大殿,中為廣庭。大殿面闊五間計(jì)18.2米,進(jìn)深13界計(jì)14米,高10.2米,單檐硬山頂,左右梢間雙層。山墻作觀音兜,兩側(cè)延伸為波浪形坡,墻中央塑“佛”字。大殿構(gòu)筑高敞,前為鶴脛軒廊,后作船篷軒廊。前廊梁枋木構(gòu)幾乎無處不加雕飾,雕工……[詳細(xì)]

215、陳潘二公祠

陳潘二公祠,位于淮安市清江浦區(qū)輪埠路邊,坐落于清江浦景區(qū)內(nèi),東臨吳公祠,西接觀音庵,北靠里運(yùn)河,南眺楚秀園,1987年被公布為第一批市級(jí)文物保護(hù)單位。該祠于明正統(tǒng)年間(1436-1449)敕建,初祀永樂年間首任漕運(yùn)總兵官、平江伯陳瑄,俗稱陳公祠。清乾隆年間(1736-1795),于陳公祠加祀明總理河漕、水利名家潘季馴,遂更名為陳潘二公祠。祠原位于清江光華化學(xué)廠內(nèi),飽受侵蝕,加之年久失修,梁柱朽敗,堂廡頃頹,僅存搖搖欲墜之享殿。1997年,享殿所在地域?yàn)榛搓幘頍煆S征用,經(jīng)江蘇省文化廳批準(zhǔn),另行擇址,遷移保護(hù)。2007年,中共淮安市委、市政府決定于今址復(fù)建陳潘二公祠,兼作大運(yùn)河名人館。陳潘二公祠占地2096平方米,建筑面積1019平方米,以傳統(tǒng)紀(jì)念祠堂形式,通過展板、模型、塑像、多媒體演示等形式……[詳細(xì)]

216、湖熟清真寺

湖熟清真寺位于南京市江寧區(qū)湖熟街道水北大街39號(hào)。湖熟清真寺是湖熟街道一千余回民進(jìn)行教禮活動(dòng)的主要場所。2006年被公布為市級(jí)文物保護(hù)單位。清光緒二十二年(1896年)修理,重建大殿。清宣統(tǒng)二年(1910年)在廳左下院內(nèi)鑿一水井深16.5米。清宣統(tǒng)三年大殿前左側(cè)建瓦房5間,左為水房,右為宿舍,中為客堂。1919年翻蓋前進(jìn)大廳3間,大殿5間及大門東首廂房2間,1922年修建后進(jìn)通道及前后臺(tái)階3座。大殿屋面原為宮殿式建筑,飛檐翹角,因年久失修,東北屋角開裂。行將倒塌,后經(jīng)人民政府撥款修繕,把大殿改建成平面屋頂,殿內(nèi)基本上恢復(fù)了舊貌,磚木結(jié)構(gòu),面闊40米,通進(jìn)深64米。1932年前后,寺內(nèi)設(shè)立回民子弟小學(xué)。1956年,回民子弟小學(xué)遷出清真寺。1964年,大殿因年久失修被拆除。1979年,人民政府撥……[詳細(xì)]

217、常州北洋橋

北洋橋位于常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道紀(jì)墅洋橋村,現(xiàn)南河花苑社區(qū)旁,南北向,跨吳王浜,是一座單孔石拱橋,它是武進(jìn)地區(qū)單孔石拱橋代表之一。吳王浜流向自西北向東南貫穿武進(jìn)高新區(qū)南區(qū),北與武南河相連、南與永安河交匯。北洋橋現(xiàn)仍具有通行功能,連接居民區(qū)與菜園之間,石階高度差較小,便于人們行走,橋北面二百米處建有鋼筋混凝土平橋,供機(jī)動(dòng)車輛通過。北洋橋始建于清代,拱劵采用縱聯(lián)分節(jié)并列法砌置,橋全長17米,寬2.7米,橋孔直徑5.2米。橋堍石階南側(cè)17級(jí),北側(cè)20級(jí)。橋額兩側(cè)分別刻有 “北洋橋”三個(gè)圓框正楷大字。北洋橋橋基及橋孔系青石砌筑,橋面及橋堍石階用金山石砌成,保存較好。青石具有很多優(yōu)點(diǎn),使之成為眾多橋梁建筑等使用的材料。青石到攝氏零下20度時(shí),會(huì)發(fā)生凍結(jié),孔隙內(nèi)水份膨脹比原有體積大1/10,但是江南的溫……[詳細(xì)]

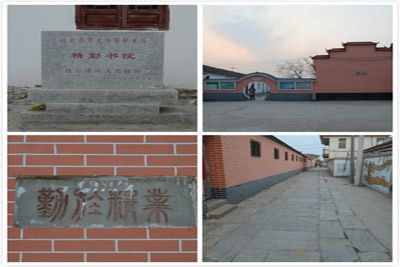

218、精勤書院

精勤書院位于連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)中正東街。建于清光緒二十五年(1899)。校友中名人輩出,在海內(nèi)外有一定的知名度。精勤書院的創(chuàng)建者為時(shí)任海州正堂鮑毓東、淮北鹽運(yùn)使彭家騏以及中正場鹽大使陳汝芬,院名取義于韓愈《進(jìn)學(xué)解》:“業(yè)精于勤荒于嬉,行成于思?xì)в陔S”。書院設(shè)在文昌宮,陳汝芬任第一任院長�?谷諔�(zhàn)爭期間,精勤書院遭飛機(jī)轟炸,教室被毀,校產(chǎn)被洗劫。抗戰(zhàn)勝利后恢復(fù)校舍,定名中正中心小學(xué)。1948年后,恢復(fù)“精勤小學(xué)”校名。1970年,因?qū)W生葉繼桂搶救落水兒童張桂香而犧牲,中共灌云縣委、縣革命委員會(huì)把精勤小學(xué)改名為“灌云縣繼紅小學(xué)”以資紀(jì)念。1983年縣政府從歷史和影響角度考慮,恢復(fù)故名“精勤小學(xué)”。書院建筑主體為硬山式。院內(nèi)有“精勤書院”、“精勤學(xué)堂”、“文昌宮”、“業(yè)精于勤”、“例禁重申”等石刻……[詳細(xì)]

219、常州萬壽庵

萬壽庵位于天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)北顧家頭村,據(jù)庵中明《萬壽庵田記》載:“洪武元年(1368)毀于大火”,這就說明在明洪武之前就已經(jīng)有萬壽庵了。清光緒八年(1882)顧氏續(xù)修樹嘉堂《顧氏宗譜》,據(jù)家譜記載,早在元代中期,昆山顧若芝、顧若蘭兄弟就遷徙到這里定居,建村立業(yè),繁衍生息,至今已有二十六世子孫,然后遂有顧家頭村名的形成。2008年2月26日,常州市人民政府公布為第四批市級(jí)文物保護(hù)單位。顧家頭村是一塊風(fēng)水寶地,自古以來就有“雙鳳龍”地之稱,萬壽庵就坐落在這塊寶地上,明朝大畫家文徵明在實(shí)地考察后也發(fā)出了“予觀夫勝狀,在后圩一村”的贊譽(yù),庵中古碑碑額陰刻雙龍雙鳳圖案也充分證明了這一點(diǎn)。先有顧家頭村,后有萬壽庵,萬壽庵是顧家頭村的先民們定居后不久修建的一座公益性的庵宇。萬壽庵規(guī)模雖然不大,但名揚(yáng)常州,并得……[詳細(xì)]

220、許幸之故居

許幸之故居位于板井巷38號(hào)、40號(hào),為當(dāng)代油畫家、美術(shù)理論家、文學(xué)家許幸之故宅。許幸之(1904--1991)揚(yáng)州人,曾任上海中華藝大西洋科主任,副教授,參加過左翼文化運(yùn)動(dòng),被推選為中國左翼美術(shù)家聯(lián)盟主席,后赴蘇北解放區(qū),參與籌建“魯藝”華中分院并在該院任教。新中國成立后,先后任職蘇州市文聯(lián)主席,上海科教中影制片廠副廠長等職。先后創(chuàng)作《巨手》、《失業(yè)者》、《工人之家》、《無高不可攀》、《海港之最》等多幅優(yōu)秀作品,創(chuàng)作了《偉人在沉思中》,為國務(wù)院辦公室征集、永久陳列。出版了《永生永世之歌》及散文集《歸來》。在上海電通影片公司導(dǎo)演了《風(fēng)云兒女》,其主題歌《義勇軍進(jìn)行曲》與插曲《鐵蹄下的兒女》(許幸之詞、聶耳曲)風(fēng)靡全國,影響頗大。1991年病逝于北京。故居,東西兩條軸線,住宅前后各四進(jìn)。東軸,原……[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆愮グ妞ゆ泦鍥ㄥ亱闁规儳纾弳锔界節闂堟稓澧旀繛宀婁邯閺岋綁顢樿娴滅偤鏌熼搹顐e磩闁诲繐鍟村娲川婵犱胶绻侀梺鍛娗瑰Λ鍕偩闂堟侗鍚嬪璺侯儌閹锋椽姊洪崨濠勭畵閻庢艾鍢插嵄鐟滅増甯楅崐鐢电磼濡や胶鈽夋繛灞傚€楁竟鏇°亹閹烘挾鍘甸梺璇″灡濠㈡ǹ顣块梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛摕婵炴垶绮庨悿鈧┑顔斤供閸忔稑效濡ゅ懏鈷戞繛鑼额嚙楠炴牠鏌i鐐测偓鍨嚕鐠囨祴妲堟俊顖氬悑濞堟洟鏌f惔顖滅У闁稿瀚伴、鏃堟晸閿燂拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹