江蘇省市級文物保護(hù)單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮(zhèn)江市 無錫市 揚(yáng)州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 江蘇省十大景點(diǎn) 江蘇省十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 江蘇省特產(chǎn) 江蘇省美食 江蘇省地名網(wǎng) 江蘇省名人 [移動版]

281、新浦銀行大樓舊址

新浦銀行大樓舊址位于連云港市海州區(qū)解放中路55號。1939年,日本侵略者占領(lǐng)新浦后,由“儲備銀行辦事處”籌建,日本工程師設(shè)計,福昌建筑公司承包,于1945年建成。兩層,高17米,灰墻、四坡頂紅瓦屋面,占地面積約680平方米。該建筑體現(xiàn)出日本明治維新后歐式與大和建筑風(fēng)格結(jié)合的特點(diǎn)。1945年8月日本投降,駐新浦日軍投降簽字儀式即在銀行大樓大廳內(nèi)舉行。日本投降后,國民黨中央銀行接管。新中國成立后一直由中國人民銀行連云港支行使用。該建筑對研究日本軍國主義侵華歷史提供了實(shí)物例證,對研究近現(xiàn)代建筑藝術(shù)有一定的參考價值。1987年被新浦區(qū)人民政府公布為第一批區(qū)級文物保護(hù)單位。2010年被公布為連云港市第四批文物保護(hù)單位——新浦銀行大樓舊址。保護(hù)范圍:建筑本體。建設(shè)控制地帶:東、西外墻5米,南至解放中路北……[詳細(xì)]

282、大村遺址

大村遺址(包括小村遺址)大村遺址位于連云港市海州區(qū)花果山街道南云臺山西麓。遺址文化層厚1米余,面積約2萬平方米。1959、1960年曾進(jìn)行發(fā)掘。出土的遺物有:新石器時代的紅色細(xì)泥質(zhì)陶缽、石斧、石錛等,西周早期的青銅器,漢代的筒瓦,六朝的瓷片等。小村遺址位于大村遺址北1.5公里,現(xiàn)為小村葡萄園。出土的遺物有新石器時代的陶片,西周時的鬲足、豆柄,戰(zhàn)國時的幾何印紋陶片,漢代的繩紋瓦片等。大村遺址是我國有名的一個新石器時代的遺址。1961年第6期《考古》發(fā)表過《大村新石器時代遺址勘察記》。這里還是江蘇省西周青銅器群重要的出土地點(diǎn)之一。大村遺址在新石器時代文化和商周文化中有重要的地位,向?yàn)榭脊艑W(xué)家所重視。1982年被公布為連云港市第一批文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:大村遺址西至水庫堤壩,東、南、北三面以公路……[詳細(xì)]

蘇中七戰(zhàn)首戰(zhàn)七縱指揮部駐地紀(jì)念碑位于姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)高單莊村,年代為1992年。類別為近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑。1946年6月國民黨挑起的內(nèi)戰(zhàn)之火在全國多處地方燃起,我華中野戰(zhàn)軍司令粟裕與黨中央、中央軍委議定,為配合全國--、支援兄弟部隊作戰(zhàn),在辦中大地上一個半月連續(xù)七次發(fā)起攻擊型自衛(wèi)反擊戰(zhàn),每戰(zhàn)皆捷。是年7月13日,首戰(zhàn)泰興宣家堡,華中野戰(zhàn)軍七縱在管文蔚(曾任新四軍北渡長江時的挺縱司令、江蘇省副省長)率領(lǐng)下參戰(zhàn),殲敵3000余人,大振軍威。當(dāng)時七縱指揮部設(shè)在姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)高家莊。1993年5月張甸鄉(xiāng)人民政府特在高家莊立碑紀(jì)念,碑為磚砌混凝土結(jié)構(gòu),面東。該碑基座長1.5米、寬0.63米、通高3米,占地150平方米。碑文正楷豎排陰刻,9行、滿行23字,記述宣家堡戰(zhàn)斗的經(jīng)過和意義。碑為縣(市)級文物……[詳細(xì)]

284、齊魯會盟遺址

齊魯會盟遺址位于連云港市贛榆區(qū)西北和山東省接壤的夾山西南山麓。海拔320米,西北有“子貢山”,山上有“子貢曬書臺”。據(jù)《春秋》載“(魯)定公十年夏,公會齊侯于夾谷”,《左傳》載“公會齊侯祝其。實(shí)夾谷。孔子相�!睋�(jù)地方史乘考證,此處為孔子相魯會齊侯處。明嘉靖大理寺正卿裴天佑曾訪此山。曾有“翠微西近祝其城,齊魯當(dāng)年此會盟”詩句。明代曾在此建紀(jì)念建筑“圣人殿”、“圣廟”、“圣化亭”、“奎星閣”等。今唯存圣人殿基址,余均傾圮不存。另存明萬歷丙子年(1576)所立“孔子相魯會齊侯處”碑一道,完好無損�?鬃蛹艺Z:“定公與齊侯會于夾谷,孔子攝相事”。此為春秋時期齊魯關(guān)系史上的重要事件,遺址的保存對孔子乃至先秦史的研究均有重要意義。1993年被公布連云港市第二批文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:東、西方向各至碑刻外1……[詳細(xì)]

285、漣水保衛(wèi)戰(zhàn)革命烈士紀(jì)念塔

漣水戰(zhàn)役烈士紀(jì)念碑位于漣水縣紀(jì)念廣場。解放初期,漣水縣人民政府曾在縣五島公園東島建立烈士公墓,筑砌水泥碑一塊�?h人民政府于1969年將公墓遷至今紀(jì)念廣場(烈士陵園)處,并新筑一座漣水保衛(wèi)戰(zhàn)革命烈士紀(jì)念塔。1980年清明節(jié),由原蘇皖邊區(qū)主席李一氓同志書寫“漣水保衛(wèi)戰(zhàn)革命烈士紀(jì)念塔”塔名。1982年10月漣水縣人民政府公布為文物保護(hù)單位;1987年9月淮陰市人民政府公布為第一批文物保護(hù)單位。1988年拆除原塔,并在原址上重建,由曾在漣水戰(zhàn)斗、休養(yǎng)過的開國上將、原國務(wù)委員兼國防部長張愛萍題寫“漣水戰(zhàn)役烈士紀(jì)念碑”碑名,自此“漣水保衛(wèi)戰(zhàn)革命烈士紀(jì)念塔”改為“漣水戰(zhàn)役烈士紀(jì)念碑”,碑高30.4米,水泥混凝土結(jié)構(gòu),四周水泥預(yù)制欄桿,并有臺階。紀(jì)念碑四周浮雕長600cm、高200cm、南面為將領(lǐng)指揮戰(zhàn)斗情……[詳細(xì)]

286、劉世勛墓

劉世勛,桃源崔鎮(zhèn)人(今眾興鎮(zhèn)程道村),為人耿直無私,仗義疏財,組織團(tuán)練,聚義-,頗得鄉(xiāng)鄰擁護(hù)。岳飛得知便寫信鼓勵劉世勛,鼓勵他練武抗金。劉世勛得到岳飛的支持,愛國熱情高漲。他傾其家財,招兵-,日夜操練,并得到岳飛的賞識,劉世勛的團(tuán)練被編入“岳家軍”。在朱仙鎮(zhèn)決定性戰(zhàn)役中,劉世勛親自上陣,打破金兀術(shù)的“拐子馬”。金兀術(shù)嘆道:“自海上起兵,皆以此取勝,今已矣!”,岳飛元帥-行賞,申報朝廷,劉世勛官封太尉。岳飛被0臣秦薈所害,劉世勛心灰意冷,告老還鄉(xiāng),每日焚香于東岳廟,以寄哀思。宋紹興十七年五月二十九日劉世勛逝世,葬于縣城西側(cè)小桃洲上。宋高宗為了表劉世勛精乩,敕封“真君”之號。清乾隆皇帝沿運(yùn)河南巡至桃源陳家莊聞知此事,親筆寫下:“大宋敕封通天徹地劉真君之墓”。地方-精選巨石,篆刻成碑,立于墓前。文……[詳細(xì)]

287、禹跡橋

禹跡橋位于蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)寶塔街東,跨古頔塘。清康熙五十四年(1715)當(dāng)?shù)厝耸繛榧o(jì)念大禹治水功績而建。乾隆四十年(1775年)修,乾隆四十四年(1779年)重建。南北走向,單孔石拱結(jié)構(gòu),拱券以縱聯(lián)分節(jié)并列法砌筑。橋面寬4.30米,橋全長43.50米,南堍寬6.20米,北堍分設(shè)東西兩向石級踏跺。跨徑10.45米,矢高5.56米。禹跡橋頂面石和拱券內(nèi)龍門石分別雕刻“輪回”、“云龍”圖案,東西兩向各刻對聯(lián)一副,東面橋聯(lián):“善政惟因,不易大名仍禹跡;隆時特起,重恢古制值堯巡”,西面橋聯(lián):“市近湖漘,驕肩無俟臨流喚;地當(dāng)浙委,繡壤應(yīng)多題柱才”。橋面石級刻有各類吉祥圖案。不遠(yuǎn)處有慈云古塔,拱形落虹,塔影橫斜,構(gòu)成震澤水鄉(xiāng)特有景觀。1986年7月1日,禹跡橋被市政府公布為第二批吳江市文物保護(hù)單位,由于……[詳細(xì)]

288、程橋大墩子古文化遺址

南京大墩子古文化遺址為典型臺形遺址,高15米,面積8000平方米。是六合縣程橋鎮(zhèn)東北2.5公里羊山村一商周古文化遺址。距六合縣城9公里。1984年8月,南京博物館、六合文委會及南大地質(zhì)系聯(lián)合對大墩子進(jìn)行過調(diào)查,并采集了大量石器、陶片和貝殼等文物,經(jīng)驗(yàn)證為商周時代遺址,是滁河水系重要的古文化遺址。1992年10月經(jīng)國家文物局批準(zhǔn),南京市博物館在大墩子布5x5米考古探子8個,面積200平方米,對大墩子進(jìn)行了為期3個月的試掘工作。出土了大量的玉、琮、石錛石斧、石鑿、石鏃等石器,漁網(wǎng)墜、罐等陶器;針、錐、鏃等量器;龜板、骨雕、鳥型圖騰等珍貴文物和各類陶片約1500余個。1992年12月24日,國家文物局專家小組張忠培一行專程來大墩子遺址進(jìn)行了視察和指導(dǎo),并認(rèn)為大墩子遺址是長江中下游地區(qū)一重要的古文化……[詳細(xì)]

289、孫橋村石橋

孫橋村石橋(明清)孫橋村石橋位于連云港市贛榆區(qū)贛馬鎮(zhèn)孫橋村西南。橋體橋呈南北走向,全長11.4米,凈寬1.95米,橋墩四排,橋墩結(jié)構(gòu)“三豎一橫”,橫條石長1.92米至2米不等,橋墩高1.48米;橋面由九塊條石鋪就,在東北的一塊條石上有一方古代棋盤圖案。石橋原有數(shù)尊石雕螭首,現(xiàn)僅存一尊,為早年間脫落沉于水中,2017年清理河道時出水,現(xiàn)保存于孫橋村東側(cè)村辦磚廠院內(nèi)。螭首殘長0.85米,寬0.44米,高0.32米。據(jù)《嘉慶贛榆縣志》記載,明萬歷十八年(1590)至萬歷三十九年(1611),樊兆程、徐應(yīng)元、顧文炤等三任贛榆知縣先后疏浚大石橋河,因此該河又稱“三公河”,此橋應(yīng)為浚河之后所建。另據(jù)當(dāng)?shù)貙O氏家譜記載,該家族為清初由莒縣避禍遷至此處,因本地有大石橋,孫橋之名由此而來。在2011年新橋修建以……[詳細(xì)]

290、蘇州石湖治平寺遺址

治平寺位于蘇州市郊上方山麓,東臨石湖,隔水與越城遺址相對。根據(jù)《橫溪錄》記載:“治平寺左帶石湖、越來溪,右繞橫山群巒,背負(fù)茶磨嶼,前臨上方山�!蹦媳背禾毂O(jiān)二年(公元503年)僧法鏡所建,宋治平元年(公元1064年)改今名。在上方山頂有楞伽寺,寺旁有楞伽塔,始建于隋大業(yè)四年(公元608年),如今屹立山頂?shù)氖且蛔叨�、七級八面、塔身為磚結(jié)構(gòu)的宋塔。在治平寺南,寶積山麓,原有寶積寺,為隋大業(yè)四年(608年)僧永光所建,現(xiàn)寶積泉景點(diǎn)建筑是在原寶積寺舊址上新建。楞伽寺、治平寺、寶積寺,合稱楞伽寺上、中、下三院。治平寺內(nèi)原有眾多建筑,如環(huán)翠軒、得月軒、湖山堂等,現(xiàn)有大雄寶殿、觀音殿、治平草堂、越公井等。越公井相傳為春秋時所鑿,據(jù)《吳地記》記載,“隋開皇九年(589年),越國公楊素移郡及縣于橫山東……[詳細(xì)]

北京西路27號埃及駐中華民國大使館建于1912-1937年前,原為黃子廉化名其妻陶筱眉購地1200平方米,并在此建有磚木結(jié)構(gòu)的西式洋樓1幢,平房數(shù)間,建筑面積406.46平方米,1947年5月埃及大使館租用,租期3年至1950年5月止。因1949年4月南京解放后,房主不知去向,合同期滿后于1950年12月市房管局對該房實(shí)行代管。目前,該處現(xiàn)有主樓1幢,平房2幢,其主樓依坡而建,坐北朝南,假三層,米黃色外墻,人字頂,青瓦,1樓東南側(cè)為半圓形平房連接主樓,上為半圓形露天平臺,二樓東側(cè)、南側(cè)、三樓東側(cè)均為露天陽臺,一樓四周均設(shè)大門,西側(cè)2間平房也與主樓相連,院內(nèi)原有防空洞1座,因塌陷而在不久前改為走道。整幢建筑風(fēng)格造型優(yōu)美,為典型的西方現(xiàn)代風(fēng)格。房主黃子廉,上海偽國防醫(yī)院牙科醫(yī)生,南京解放后去向不……[詳細(xì)]

292、瑯琊路9號民國建筑(周至柔故居)

位于瑯琊路9號,整個宅院占地面積1525.6平方米。西式鐵制大門,坐西朝東。公館主樓建于宅院西北部,為尖屋頂別墅式三層洋樓,磚混結(jié)構(gòu),鋼門鋼窗,黑色平瓦屋面,米黃色灰粉外墻,淡雅和諧,宛如畫境。院內(nèi)松杉棕竹,梅蘭菊桂,花樹繁茂,生氣盎然。院內(nèi)還建有附屬建筑六幢25間,總建筑面積698.2平方米。周至柔(1899-1986年),名百福,字至柔,浙江臨海人。1919年,考入保定陸軍軍官學(xué)校第八期步兵科,1922年畢業(yè),到浙江陸軍第二師見習(xí)。1924年任黃埔軍校上尉教官,參加了東征和北伐。1927年后,歷任團(tuán)長、師參謀長、師長、第十八軍副軍長。1933年,為建航空學(xué)校出訪歐美,考察各國航空事業(yè)。回國參與組建航校,1934年后,任國民黨中央航空學(xué)校校長、航空委員會主任、空軍作戰(zhàn)前敵總指揮部總指揮、中……[詳細(xì)]

293、回溪摩崖石刻

回溪摩崖石刻位于越溪吳山“畫眉泉”�!爱嬅既睘榍宕K州名醫(yī)徐靈胎晚年隱居地�!爱嬅既币辣背希谏峡虧M題詞,崖石上鮮苔叢生,點(diǎn)點(diǎn)清泉從石縫中滋出。泉池已經(jīng)被亂石湮沒,正上方有“古畫眉泉”幾個大字,落款是洄溪老人,系徐靈胎本人所寫。字跡渾厚有力、灑脫豪放。眾多石刻碑文一字排開,參差不齊,總計有25處之多。石刻以陽文為多。碑文字體各異,筆峰蒼勁,頗有古樸風(fēng)韻。題字者除徐氏父子外,比較著名的有袁枚、王昶等名士,還有皇親的題詞及僧人題詞。從碑文內(nèi)容上分,描寫景致的有:仙境、云根、跡留千古、云壑、別有天、人地相宜、翠滴春山、環(huán)翠、小匡廬、棲遲空谷等;描寫意境的有:夢游處、畫壁忘機(jī)、妙境依空、不信在人間、滿飲上池、滌煩等;描寫泉水之勝的有:我愛其清、可以濯我心、懸崖滴乳、蕩飲玉池、人靜泉清、治水源……[詳細(xì)]

294、花果山九龍橋

九龍橋由南天門下行抵九龍橋。九龍橋?yàn)榛ü降闹骶爸唬挥谌荷江h(huán)抱的幽谷之中,有九條大澗在這里匯合,然后奔流向山下的大海。過去香客從南天門小路下至谷底,稍事休息便可鼓氣繼續(xù)向上攀登。這一降一升雖增加了登山的艱險,但卻平添了跌宕起伏的情趣。九龍橋建于明代,為體量較大的磚構(gòu)拱橋,它不僅方便了過往行人,同時也為后人留下了一座藝術(shù)精品。橋旁的大銀杏已近千年,是宋代的遺物。它用濃密的綠蔭籠罩著九龍橋,橋上山風(fēng)陣陣,橋下流水潺潺,松濤盈耳,鳥語花香,把游人的疲勞消除得一干二凈。橋南有九龍將軍廟,也就是這座橋的橋神廟;北面高處是茶庵,過去專供游客休息品茶,現(xiàn)辟為吳承恩紀(jì)念館�!�[詳細(xì)]

295、珞珈路5號民國建筑(湯恩伯故居)

在珞珈路5號,原主人是林宛義。1946年7月湯恩伯以其妻王竟白之名,從姓林的手中購得。小院占地748平方米,主樓為一西式三層磚混結(jié)構(gòu)的樓房,有客廳、書房、臥室等房間12間。小樓外觀是紅瓦紅色拉毛水泥墻面,院內(nèi)綠樹成陰,曲徑通幽�,F(xiàn)為南京軍區(qū)使用。湯恩伯(1899-1954),原名克勤,浙江武義人。歷任師長、軍長、集團(tuán)軍總司令、陸軍總司令部副總司令兼南京警備司令、京滬杭警備司令等職。湯恩伯寫有一手極好的鋼筆字,又常向蔣介石呈送手本,獻(xiàn)策取媚。他的手本頗受蔣的青睞,戴笠曾說:“老頭子(指蔣介石)面前以湯恩伯的手本最為吃香,他一揮而就,鋼筆草字,寫了即交,我寫的就非墨筆工楷不可。”1949年4月21日中國人民解放軍橫渡長江,國民黨長江防線一潰千里,當(dāng)時任江防總司令的湯恩伯只得下令全面撤退,放棄南京……[詳細(xì)]

296、洞虛宮玉皇殿及古井

洞虛宮玉皇殿位于無錫市公園路十號,其古井在人民路和圖書館路交會處。洞虛宮原名青元宮,是無錫早期道教宮觀,梁大同二年(536)始建于邑東鄉(xiāng)膠山,后荒廢;約在宋大中祥符三年(1010)遷建城中崇安寺左側(cè),易名洞虛宮。宋時、元明間及萬歷中,三度焚毀,三度重建,規(guī)模有所增益。清咸豐十年(1860)復(fù)遭兵毀,全宮毀廢。同治十三年(1874)重建三清、靈宮、火神、雷尊(即瞎于阿炳故居)、長生和祖師六殿。光緒二年(1876)道士秦瑞芳募建玉皇殿,位置在今公園路16號。大殿坐北朝南,雄峙高聳;四角各建對稱觀舍,前后兩舍間留出天井;合計建筑面積250平方米。建國后該殿曾辟作“少年之家”。1984年納入城中公園范圍,全面翻修;1995年再修殿南之古井,青石井欄的南沿,鐫“洞虛宮公井”字佯,仍在使用。1986年7……[詳細(xì)]

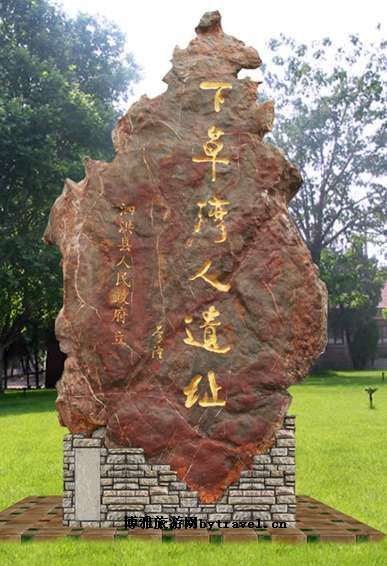

297、泗洪下草灣遺址

下草灣文化遺址位于泗洪縣雙溝鎮(zhèn)東南8公里處的下草灣引河?xùn)|岸,南臨淮河,北濱洪澤湖,是江-蘇省發(fā)現(xiàn)最早的古人類遺址。遺址現(xiàn)狀為普通河坡,2002年被市政府確定為市級重點(diǎn)文物保護(hù)單位。1954年6月,中國科學(xué)院院士、地質(zhì)學(xué)家、古生物學(xué)家楊鐘健教授在下草灣考察時,采集到一段長15.27cm的猿人股骨化石,是新世晚期人類化石,距今約4—5萬年,屬晚期智能人,命名為“下草灣新人”。近年來,專家多次對下草灣地區(qū)進(jìn)行考古調(diào)查和科學(xué)發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)更新世和中新世古脊椎哺乳動物化石近百種,很多為新種新屬,被稱為下草灣動物群,特別是出土的雙溝醉猿、½-淮寬齒猿,對研究從猿到人的演變過程,具有重要價值。地質(zhì)學(xué)家在考察下草灣遺址時發(fā)現(xiàn),該地區(qū)的土層結(jié)構(gòu)為湖相沉積區(qū),被稱為“下草灣高嶺土地層”,與此同類地層統(tǒng)一命……[詳細(xì)]

298、福事橋

位于吳江市桃源鎮(zhèn)青云村28組,跨沈莊漾。始建無考。民國13年(1924)重建。(橋額上鐫有“甲子”和“里人重修”字樣)梁式五孔石橋,南北走向。全長31.4米,寬2.1米,跨徑20.04米。中孔跨徑6.05米,中孔高3.6米。有4組排柱,排柱中為花崗石,兩側(cè)為武康石,金剛墻基本上為青石與少量花崗石砌筑,橋面兩邊的面石為花崗石,中間的為武康石,余為花崗石,傳遞著此橋歷代修繕的信息。(江南一帶造橋,宋元時常用武康石即紫石,明代時常用青石,清代和民國時常用花崗石)福事橋橋名的解釋,一謂“幸福的事”�!盾髯印ぶ倌帷分性疲骸案J轮羷t則和而理,禍?zhǔn)轮羷t靜而理。”另一謂“祭祀齋戒等求福的事”,《明史·后妃轉(zhuǎn)一·太祖孝慈皇后》中云:“會后侍帝石,不御酒肉,帝問故,對曰:‘妾為宋先生作福事也�!辈还苁悄囊环N解……[詳細(xì)]

299、吳大帝孫權(quán)蔣陵

南京孫權(quán)墓南京孫權(quán)墓是三國時吳大帝孫權(quán)的葬地,亦是南京地區(qū)最早的六朝陵墓。孫權(quán)墓史稱蔣陵,又名吳王墳,在南京市鐘山南麓,古稱孫陵崗,位于明孝陵正南300米。在南京民間還流傳說,明太祖建造孝陵時,下令遷移這一帶墓冢,寺廟時曾說:“孫權(quán)也是一條好漢,就讓他給我守門吧”。故此在建明孝陵時孫權(quán)墓沒有被破壞,而明孝陵的神道只好繞過孫陵崗,這就是明孝陵的神道為什么不是筆直的原因�,F(xiàn)僅存一小型墓冢,不見碑表。如今的孫權(quán)墓遺址在明孝陵的梅花崗內(nèi)。僅存一個石碑,一座石橋,一個注釋牌,一座石像。明初朱元璋建孝陵時,主持建陵工程的中軍都督府金事李新,曾向朱元璋建議把孫權(quán)墓移開,朱元璋說:“孫權(quán)也是一條好漢,留著給我看門吧!”這樣在建孝陵時,僅將孫權(quán)陵前的石麒麟遷往別處,孫陵仍在原地完整地保存了下來。為紀(jì)念孫權(quán)葬于……[詳細(xì)]

300、營盤山古墓葬群遺址

營盤山古墓葬群遺址[浦口區(qū)泰山街道黃姚村北門二組營盤山·新石器時代·市文物保護(hù)單位]東西向橫列于山之北坡,面積約4000余平方米。1982年發(fā)掘265平方米,共發(fā)掘31座排列有序的墓葬,墓葬東西向排列,頭向朝南,多為單人仰身直肢葬,僅有6座系雙人合葬。出土隨葬品有陶器、石器、玉器等600多件。陶器有夾砂紅陶和泥質(zhì)灰陶,器形有帶翹角狀把手的盉形鼎、敞口球腹罐、盆、壺、淺盤凸節(jié)豆、缽、觚形杯等。石器有舌形、“風(fēng)”字形穿孔石斧,石錛數(shù)量最多。玉器占隨葬品總數(shù)的一半,有環(huán)、璜、鐲及橫擬動物形象玉件和其他飾件。90年代中期南京市舉辦金陵旅游月活動時,選中營盤山出土的一個陶塑男性面具為吉祥物,并命名為“金陵始祖”,其后市宣傳文化部門在歷次宣傳活動后將其正式命名為“南京先祖”。遺址時代為新石器文化時期。1……[詳細(xì)]

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000422鍙�

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000422鍙�