江蘇省市級(jí)文物保護(hù)單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮(zhèn)江市 無錫市 揚(yáng)州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級(jí)景區(qū) 4A景區(qū) 江蘇省十大景點(diǎn) 江蘇省十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 江蘇省特產(chǎn) 江蘇省美食 江蘇省地名網(wǎng) 江蘇省名人 [移動(dòng)版]

81、常州寶善橋

寶善橋位于常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)小河?xùn)|街36 號(hào)東,南北向,橫跨在老孟河上,是一座單孔平板石梁橋,1983年在橋西另建造為水泥石拱橋與之相接。小河位于長江之濱。秋冬水淺,大型船只往往就取道小河,于是小河兩岸貿(mào)易日盛,逐漸繁榮熱鬧起來。清宣統(tǒng)元年(1909)孟河黃山旃檀寺方丈高僧常和(俗名鄭炳方)苦募二十余年建成黃山寺宇以后,又經(jīng)多年募化,到處修道筑路。宣統(tǒng)元年,和尚已是花甲之年,但為民辦善事之心不衰,此時(shí)小河鎮(zhèn)貿(mào)易日盛,但鎮(zhèn)中隔河,南北兩岸的通道僅靠一座簡易木橋,行人極不方便,和尚又決心靠募化來建造兩座石頭橋。石橋街上孫家村上有一名上海巨商叫孫復(fù)瑞,也熱心慈善事業(yè),曾獲清光緒皇帝的嘉獎(jiǎng),立“樂善好施”的石牌坊。這一年,回家過年,和尚了解到這一情況后,就前往府上化緣。孫復(fù)瑞布施千元大洋,并答應(yīng)回滬……[詳細(xì)]

82、沭陽閘

沭陽閘,位于江蘇省宿遷市沭陽縣沭城鎮(zhèn)城南居委會(huì)西南淮沭河上。新中國成立后,導(dǎo)沂整沭工程從1949年10月21日動(dòng)工,至1951年初步竣工。沭陽閘自1958年8月16日動(dòng)工興建,1959年10月竣工。它的構(gòu)造為雙層交叉式。上層為調(diào)節(jié)淮沂水位服務(wù)于灌溉、航行、供水等功能的節(jié)制閘,下層為解決淮沭新河以西大片土地排澇問題的并列式的地下涵洞。這種灌、排、航、供相結(jié)合的多功能的特殊形式的大型水利建筑,當(dāng)時(shí)在全國是獨(dú)一無二的。上層節(jié)制閘共25孔,每孔凈寬10米,總長288.15米,最西邊一孔為通航孔,可通1000噸船隊(duì)。閘底板高程5米,底板13塊,胸墻底高程12.5米,閘頂高程15米,閘孔凈高7.5米。上層閘頂設(shè)公路橋,橋面高程15米,凈寬6米。工作橋橋面高程24米,寬2.5米。沭宿、沭泗公路即經(jīng)該閘閘頂……[詳細(xì)]

83、富觀橋

富觀橋舊名慶榮橋,位于吳江市同里鎮(zhèn)倉場弄北部。元代至正十三年(1353)里人寧成始建,初名為慶榮橋。明成化二年(1466)里人顧寬再建。清康熙五年(1666),里人沈敬宇募資修建,易名富觀橋。清嘉慶十八年(1813)修建(橋南堍西側(cè)橋石上鐫有“大清嘉慶十有八年歲次葵酉里人募捐修建”字樣)。1997年9月15日列為吳江市文物保護(hù)單位。單孔石拱橋,南北走向。全長34米,寬2.85米,矢高5.1米,跨徑9.4米。橋面上北邊橋坡中段,建有4平方米的平臺(tái),東邊橋面設(shè)有坐欄(條石)供過往行人休憩。橋北直角相交著兩個(gè)橋臺(tái),分別向西、北延伸,有石階14級(jí)和15級(jí)。早先,在橋面上曾筑有木柵欄,作為防守之用。拱券中部有一“鯉魚跳龍門”的浮雕,畫面樸實(shí)無華,刀法簡潔利落,鯉魚的形象與眾不同,為龍首魚尾。除此之外,……[詳細(xì)]

原國民政府資源委員會(huì)舊址位于中山北路200號(hào)(原為虹橋20號(hào))。于1947年,由著名建筑師楊廷寶設(shè)計(jì),大樓面朝東南,高二層,西方現(xiàn)代建筑風(fēng)格,建筑面積約2600平方米。資源委員會(huì)大門面朝西南,大門內(nèi)左右兩側(cè)各有一個(gè)警衛(wèi)亭,(已損毀一個(gè),現(xiàn)只剩北側(cè)1個(gè)警衛(wèi)亭)警衛(wèi)亭仍為中國傳統(tǒng)宮殿式建筑風(fēng)格。國民政府資源委員會(huì)的前身為國防設(shè)計(jì)委員會(huì)。1932年,蔣介石在錢昌照等人的倡議下,決定設(shè)立一個(gè)國防設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。同年11月1日,國民政府資源委員會(huì)的前身--國防設(shè)計(jì)委員會(huì)正式成立。1935年4月,國防設(shè)計(jì)委員會(huì)與兵工署資源司合并改組成資源委員會(huì),直接隸屬于國民政府軍事委員會(huì)。主要職能有三個(gè)方面:一是關(guān)于職能的調(diào)查研究;二是關(guān)于資源的開發(fā);三是關(guān)于資源的動(dòng)員。資源委員會(huì)設(shè)有主任委員(委員長),副主任委員(副委員……[詳細(xì)]

85、南京李鴻章祠堂

南京李鴻章祠堂 李鴻章(1823-1901),清道光進(jìn)士。咸豐三年(1853)組織團(tuán)練,扼殺太平天國革命。同治四年(1865)署兩江總督,同治九年又繼曾國藩任直隸總督兼北洋大臣,掌外交、軍事、經(jīng)濟(jì)大權(quán),開始辦近代軍事工業(yè),建立北洋海軍。他一貫主張妥協(xié)投降,與外國侵略者簽訂了一系列不平等-條約。光緒二十六年(1900)八國聯(lián)軍侵占北京后,被任命為全權(quán)大臣,代表清政府簽訂了《辛丑條約》。李鴻章祠堂建于清代,俗稱李公祠。位于南京四條巷,1901年建,耗資8000兩白銀。祠堂長144米、寬58米,占地面積8120平方米,整個(gè)建筑群坐北朝南,分東西兩路。東路為祠堂,前后五進(jìn),兩側(cè)有廂房;西路為住宅以及花園、魚池、亭臺(tái)、樓榭、回廊一應(yīng)俱全;兩路各有照壁,中間有甬道相隔。大殿坐北朝南,氣勢凌人,從地面到房……[詳細(xì)]

86、虎臣橋

虎臣橋位于常州市武進(jìn)區(qū)洛陽鎮(zhèn)西南部虎臣村,南北向跨虎臣河,是一座單孔石拱橋。虎臣橋原屬戴溪鄉(xiāng)虎臣村,1999年11月,戴溪鎮(zhèn)和洛陽鎮(zhèn)合并成立新的洛陽鎮(zhèn)�;⒊紭蚴锹尻柕貐^(qū)有著標(biāo)志性意義的文化橋梁�;⒊紭蚴冀甏辉�,明嘉靖年間(1522—1566)重建,現(xiàn)存橋梁系民國三十五年(1946)所修建�;⒊紭蚪鹕绞|(zhì),橋長22.6米,寬3米,跨度5.7米,梁底高為7.8米。橋南有15個(gè)石階,橋北有18個(gè)石階。條石拱圈,條石橋臺(tái),拱圈上方兩側(cè)各置一對(duì)橋耳,兩側(cè)橋額均鑿雕“重建虎臣橋”。無橋欄、望柱、橋聯(lián)柱等橋梁輔助和裝飾物�;⒊即逖π杖思冶4嬷吨匦藁⒊紭虮洝肥煌ǎ⒂诿駠迥�(1946)孟夏,武進(jìn)仲正沈顯敬書,沈仲正是當(dāng)?shù)氐囊晃唤處��!侗洝酚浭隽吮娙司杳字ǖ那闆r:捐米者有239人,以及壽……[詳細(xì)]

87、皂河陳家大院

陳家大院,清代,市級(jí)文物保護(hù)單位,位于皂河鎮(zhèn)北端的大遠(yuǎn)河西岸,北側(cè)為民宅,西側(cè)為民宅及財(cái)神廟,東側(cè)為京杭大運(yùn)河,南為居民區(qū)。南側(cè)約600米處為合善堂和龍王廟行宮,南側(cè)約1.5公里處為宿皂路(宿遷通往皂河),南約4公里處為宿邳路(宿遷通往邳州)。該建筑群建于清嘉慶年間,距今200多年的歷史,屬市級(jí)文物保護(hù)單位。該建筑群原為皂河鎮(zhèn)商人陳永茂的私人住宅,北方回廊式的建筑結(jié)構(gòu),共有房屋90間,有堂房、配房、前門房,院內(nèi)并筑有防盜賊用的三層炮樓一座,總占地面積約4500平方米。相傳,該居處所原為駱馬湖馬老太爺莊園。因馬老太爺常年在外做官,莊園長期閑置,轉(zhuǎn)賣于山東省武城縣陳莊商人陳永茂之手,百姓們稱之陳家大院。三十年代末,日本侵略中國,占領(lǐng)陳家大院,做憲兵總部使用,解放后政府部門進(jìn)--改。此處交于當(dāng)?shù)丶Z……[詳細(xì)]

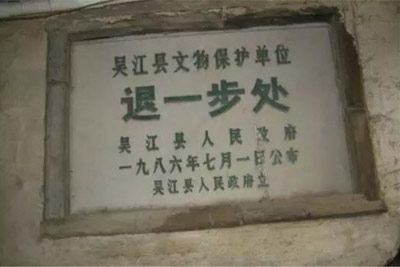

88、退一步處

退一步處,是清末愛國將領(lǐng)張曜的故居。為什么會(huì)起這么獨(dú)特的名字呢?迷途知返的“阿�!�,寓居黎里張曜,乳名阿牛。少時(shí)的他,常常與伙伴們扳跟頭,不喜讀書。父母便將他送到了文化名鎮(zhèn)黎里,讓姑父蒯賀蓀--。后來,幡然悔悟、發(fā)奮進(jìn)取的張曜來到了河南固始縣,在蒯賀蓀的幫助下,投身團(tuán)練,脫穎而出,青云直上。蒯賀蓀十分欣賞張曜的軍事才能,便將女兒鳳仙許配給張曜。二人在黎里完婚。在鳳仙夫人的教導(dǎo)下,張曜逐漸文理斐然,成為一位多才多藝的人物�!独枥锢m(xù)志》記載:“(張)曜工詩、善畫、兼通六法,……著有《河聲岳色樓集》。”同治五年,張曜在黎里鎮(zhèn)新蒯家弄底建造了一座船廳,自書一匾額“退一步處”,有歸鄉(xiāng)退隱之意。每天與眾親友喝酒吟詩,儒雅倜儻,與離開黎里時(shí)的阿牛,判若兩人。然而,本想在靜謐的江南小鎮(zhèn)上就此安居的張曜,卻適……[詳細(xì)]

89、經(jīng)笥堂

經(jīng)笥堂(富觀街48號(hào))位于文衡第西鄰,朝南面河。建于民國初年(1912--1915),系任申甫所建。原共5進(jìn)38間1161平方米,現(xiàn)存1—4進(jìn)。該堂具有中西合壁建筑風(fēng)格的深宅大院。房屋的第一進(jìn)是3開間的墻門間,大門外墻面用紅磚扁砌而成,不粉刷,室內(nèi)外地面高度差較大,大門前用三步石級(jí),大門上方用半圓形裝飾門框,風(fēng)火墻上有一個(gè)做人民公社辦公室時(shí)建的大五角星,旁邊兩間南部各帶蟹眼天井一個(gè),東部留有備弄,弄口是小石庫門。第二進(jìn)為3開間茶廳(大廳),廳前有軒,廳內(nèi)有保存完好的雕梁畫棟,棹木(官帽翅)上有人物山水雕刻,山幅云上有孔雀雕刻,大梁上鳳戲牡丹雕刻,還有戲文雕刻等,該廳因50年代被同里公社做辦公室時(shí)上面吊了頂,這些雕刻在“文革-”中被吊頂封住得以完整保存。第三進(jìn)是三樓三底的堂樓,兩邊是樓式廂房,……[詳細(xì)]

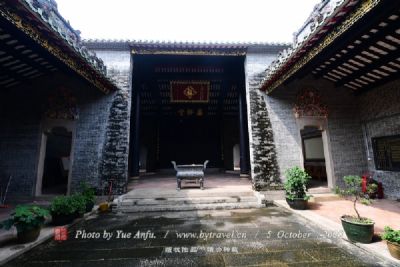

90、浦前蔣氏宗祠

江蘇常州蔣氏宗祠位置浦前蔣氏宗祠位于常州市浦前老街189號(hào)。概況宗祠堂屋坐東朝西,硬山式磚木結(jié)構(gòu),前后共4進(jìn)。第一進(jìn)門廳5間,進(jìn)深6楹,第二進(jìn)大廳5間,進(jìn)深5楹(原為6楹),第三進(jìn)5間,進(jìn)深5楹,為祖先牌位供奉處的享堂,第四進(jìn)為二層樓3間,進(jìn)深底層8楹,樓上朝東面縮進(jìn)一楹。該樓南北封火墻仍保留,木雕掛落垂柱仍完好。該祠屋的第一進(jìn)至第三進(jìn)在一條中軸線上,而第四進(jìn)樓房略偏于第三進(jìn)的南面,從而樓前形成一個(gè)較大的方形天井。舊時(shí)蔣氏宗祠,門前有一對(duì)石獅子,祠宇森嚴(yán),木料粗碩,門墩石雕刻精美,柱礎(chǔ)完整,門檻很高,祠內(nèi)原來還掛有精美的宮燈。逢到清明、冬至祭祖,蔣氏族人聚會(huì)于祠堂內(nèi),行祭拜禮,熱烈非凡。如今浦前老街上,居住著蔣姓人家超過百家。浦前蔣氏浦前蔣氏,堂號(hào)“追遠(yuǎn)”,有追溯思念遠(yuǎn)祖之意。文獻(xiàn)記載其遠(yuǎn)祖……[詳細(xì)]

91、常州毛家橋

毛家橋位于常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)毛家村毛家橋40號(hào),橫跨禹城河,東西走向,是一座壯麗的單孔石拱橋。據(jù)地方志記載毛家橋始建于明正德十五年(1520),為毛憲倡捐資建造。毛憲,字式之,號(hào)古庵,武進(jìn)人,生卒年均不詳。正德六年(1511)進(jìn)士,擅長詩詞,主要作品有《古庵文集》十卷等。毛家橋清代康熙年間首次重建;民國二十年(1931)再次重建。毛家橋全長27.2米,跨度7.6米,橋?qū)?.7米。民國重建之前,橋比現(xiàn)今高一尺許,坡度稍陡。重建時(shí)增設(shè)了石欄,并在兩側(cè)橋面中線敷設(shè)條石,便于獨(dú)輪車過往。整橋以雜色花崗巖砌置,在陽光的照射下,色彩斑斕。毛家橋拱券采用分節(jié)并列砌置法,無券眉,券石上有建橋記載和紀(jì)年,模糊風(fēng)化,不能全辨。橋額處刻“毛家橋”三字,下有“舊名劉村”。毛家橋有聯(lián)柱,無橋聯(lián)。橋坡平緩,橋體狹長,南……[詳細(xì)]

92、福清公主墓

福清公主墓發(fā)掘于南京市雨花臺(tái)區(qū)鄧府山,現(xiàn)位于雨花臺(tái)區(qū)鄧愈墓園內(nèi),俗稱“八公主墓”,是中國發(fā)現(xiàn)并保留的唯一一座保存完整、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、規(guī)格宏大的明代公主墓,福清公主墓的發(fā)掘和保護(hù)對(duì)研究明代皇族喪葬禮俗、建筑技術(shù)具有重要意義。1998年,發(fā)現(xiàn)明朝福清公主和其子駙馬舍人張克俊的墳?zāi)埂?000年,經(jīng)專家和南京市文物局決定,福清公主墓易地重建。2003年,公布為“雨花臺(tái)區(qū)區(qū)級(jí)文物保護(hù)單位”。2006年,公布為南京市文物保護(hù)單位。福清公主墓亦呈長方形券頂,規(guī)模宏偉,建筑考究。墓室內(nèi)壁普遍涂飾一層白石灰。墓分前后室,全長9.35長、寬4.2米。前后室間有隔墻,隔墻厚0.6米、寬0.85米,其中央置木門,已腐。中間門寬2.45米、高2.85米。后室長5.5米。后室中央置須彌座石棺床,棺床底部長2.87米、寬1.……[詳細(xì)]

淮安市卉運(yùn)河同家級(jí)水利風(fēng)景區(qū)位于淮安市區(qū),西起楊莊五岔河口,南至淮安區(qū)穿運(yùn)地涵,全長30公里,面積30平方公里,具有濃厚的運(yùn)河文化特征和地方氣息,是該市文明發(fā)展的軸線,也是淮安水利景觀建設(shè)的一張名片。自2005年8月,淮安市從楚州到清江浦這段碧波蕩漾,兩岸綠柳依依的30多里長的古運(yùn)河就被水利部批準(zhǔn)為“國家水利風(fēng)景區(qū)”。里運(yùn)河被大橋和小橋所聯(lián)綴,沿岸的古墩、古廟、古塔、古橋、老街、老店、老廠、老窯以及街市的繁華景象、市民的生活習(xí)俗,造就了一條具有鮮明特色的文化長廊。與街道或平行或交錯(cuò),使淮安城市變成水的棋盤。至于它的古老,那得從吳王夫差公元前486年乘坐的戰(zhàn)船在邗溝中駛向入淮處古末口算起,兩千五百年。兩千五百年來,就從未改變過它的波光粼粼的壯闊。里運(yùn)河水,不老。最具生機(jī)的是蹁躚的海鷗,和我們見……[詳細(xì)]

94、保安寺無梁殿

保安寺無梁殿位于無錫市塘南路原南站街道辦事處院內(nèi)。保安寺始建于南北朝梁武帝大同初年(公元502-504年),距今約有1500余年,是無錫十大古剎之一。南宋紹興年間重修,乾道初宋孝宗賜保安禪寺匾額。元朝時(shí)荒廢敗落。明洪武二十八年(1395年)重建,改稱保安教寺。嘉靖中(1523年),釋廣才將其拓建,建造山門、月臺(tái)、石壁、甬道、禪堂、僧寮,修葺了天王殿、大雄殿、穢跡殿、七佛閣等。又稱穢跡殿建于明萬歷年間(1574年),盛傳香火極盛。清乾隆二十六年(1761年),釋寶輪建萬佛閣;嘉慶六年(1801年)釋九峰重建山門;道光二年(1822年)釋西懷建齋堂。保安寺當(dāng)時(shí)地處錫城南廓,閑靜幽雅。據(jù)《錫山景物略》記載寺門流水弘然,古木蓊然,入寺,兩僧房夾之,喬木修竹郁郁然。又載寺內(nèi)舊有東林精舍,為明邵文莊公(……[詳細(xì)]

95、蘇州李根源故居

李根源故居位于葑門內(nèi)十全街,1982年被列為蘇州市文物保護(hù)單位。李根源(1879-1965),字印泉,又字養(yǎng)谿、雪生,云南騰沖人。早年留學(xué)日本,光緒三十一年(1905年)加入同盟會(huì),辛亥革命時(shí)曾參與發(fā)動(dòng)云南重九起義,后又參加二次革命和-運(yùn)動(dòng)。一度出任北洋政府農(nóng)商總長、代總理等職。早年擔(dān)任云南講武堂監(jiān)督和總辦時(shí),與朱德同志有師生之誼,1920年奉母移家蘇州,卜宅葑門十全街。1923年脫離軍政界,1925年起定居蘇州。寓蘇期間,收集鄉(xiāng)邦文獻(xiàn)、金石碑文,從事文物古跡的考察和保護(hù),并參與修纂《吳縣志》,擔(dān)任吳中保墓會(huì)會(huì)長,對(duì)蘇州地方文化事業(yè)及文物保護(hù)工作貢獻(xiàn)良多。1931年后在蘇投身抗日救亡運(yùn)動(dòng),并為抗日陣亡將士建墓立碑。他的愛國行動(dòng)為后人所敬仰。1936年為營救救國會(huì)七君子多方奔走。1937年七君……[詳細(xì)]

96、南京掃葉樓

南京掃葉樓 南京掃葉樓始建于1664年,明清式樣,磚木結(jié)構(gòu),覆小瓦,二層,建筑面積約400平方米,占地面積約270平方米,樓前翠竹婆娑,綠樹掩映,平臺(tái)遠(yuǎn)望,樓0院內(nèi)假山層疊,與善慶寺前石階結(jié)合一體。掃葉樓是明末清初畫家、詩人龔賢的故居,江蘇省文物保護(hù)單位,位于江蘇省南京市清涼山南峰。善慶寺亦明清式樣,建筑面積929.7平方米,占地面積1430平方米。1979年重新修復(fù)掃葉樓時(shí)將樓0院與善慶寺連成一體,成為一組結(jié)構(gòu)完整、景致優(yōu)雅的古建筑群。掃葉樓系明未清初“金陵八家”之首龔賢晚年居所,因其自寫掃葉僧狀小像故名。龔賢(1619-1689),字半千,號(hào)半畝居人,清涼山下人等。清軍攻占南京后,龔賢悲憤出走,漂泊海安、揚(yáng)州等地十余載。晚年回歸南京購清涼山荒地半畝,建屋四椽,號(hào)“半畝園”,栽花種竹,深居……[詳細(xì)]

97、孫中山舊居(中山樓)

孫中山舊居(中山樓)位于漢口路9號(hào)(南京大學(xué)南苑)。中山樓是一幢西式風(fēng)格的別墅,占地面積約180平方米,建筑面積約350平方米。該建筑高為兩層,上有老虎窗,坐北朝南,灰色墻面,紅色屋頂,磚混結(jié)構(gòu)。一樓有柱式外置門廊,二樓有簡易陽臺(tái),房頂有三個(gè)并排而立的老虎窗,其外表為紅色。孫中山自1912年1月1日就任臨時(shí)大總統(tǒng)以來,致力于繼續(xù)推進(jìn)革命。然而,阻力重重。一是帝國主義國家壓迫臨時(shí)政府,拒絕承認(rèn)臨時(shí)政府;二是袁世凱誘脅兼施,在清朝和臨時(shí)政府之間居中漁利,居于操縱整個(gè)局勢的地位;三是臨時(shí)政府內(nèi)部的立憲派和舊官僚,與袁世凱相呼應(yīng),從內(nèi)部破壞革命;四是革命黨人內(nèi)部存在種種問題,或以為革命已經(jīng)成功,斗志松弛,主張妥協(xié);或以爭權(quán)奪利,造成組織渙散;或?qū)Φ蹏髁x列強(qiáng)乃至對(duì)袁世凱抱有幻想。堅(jiān)持進(jìn)行革命的孫中山……[詳細(xì)]

98、南京王安石故居

南京王安石故居 南京王安石故居在清溪路附近的半山亭,今南京海軍軍事學(xué)院內(nèi)。明代亮山國劃入皇宮禁地范圍內(nèi),清道光時(shí)兩江總督陶澍在半山國故址重建半山寺。咸豐時(shí)被毀,同治九年(187年)重建,宣統(tǒng)時(shí)重修。 王安石(1020—1086)生在江西,卻與金陵有著不解之緣。他在金陵度過青年時(shí)代后,又來此兩度守孝、三任知府,前后生活了20年,逝世后葬于鐘山腳下。1076年,56歲的王安石第二次出任宰相不久,與保守派發(fā)生爭端,遂于是年10月復(fù)求罷相,趙頊應(yīng)允,給王安石一個(gè)“判江寧府”的官銜�;氐浇鹆旰螅跻恢睕]去衙門視事,第二年六月辭官,在城東門到鐘山途中的白塔為自己建造了這所居室。因主塘距江寧城東門7里,距鐘山主峰也是7里,所謂半途上處,故將居室命名為半山園。在園內(nèi),王安石結(jié)交了許多高逸之友,包括米芾、李公……[詳細(xì)]

99、南禪寺妙光塔

妙光塔,又稱南禪寶塔,位于無錫市南門外運(yùn)河?xùn)|岸。市級(jí)文物保護(hù)單位。塔建設(shè)于北宋雍熙年間(984-987),由邑人未承福捐資募建。宋徽宗崇寧三年(1104)賜塔名“妙光”。元明兩代屢有興廢,明正統(tǒng)十四年(1449)重建,即為今塔,后歷經(jīng)修繕。清咸豐、光緒年間遭火災(zāi),僅剩無頂荒塔。1926年無錫實(shí)業(yè)家榮宗敬、榮德生和唐申伯出資大修,將塔檐、平臺(tái)及護(hù)欄改建為鋼筋混凝土建筑結(jié)構(gòu),1980年再次修復(fù),清理出埋藏地下多年的塔基臺(tái)座,恢復(fù)底層環(huán)廊。妙光塔為八角七級(jí)樓閣式建筑結(jié)構(gòu)磚塔。塔基臺(tái)座直徑十0-五米,塔逐層收分,塔頂六米,共高四十0-三米。其中,環(huán)廊進(jìn)深三米,塔基臺(tái)座高一點(diǎn)三米,塔身高三十六米,逐層收小,塔頂六米。塔基為青石雕鑿的須彌座,束腰部分雕明代“頂花結(jié)帶”圖案紋飾。須彌座牙腳為明代流行的“圭……[詳細(xì)]

100、三里橋

三里橋在吳江市區(qū)北門外,跨京杭大運(yùn)河。元泰定元年(1324)始建,明天順六年(1462)、清嘉慶二年(1797)和光緒元年(1875)重建。光緒十一年(1885)二月,由江蘇省水利總局督同吳江、震澤兩縣官民重修。清代曾在三里橋設(shè)營汛(軍事哨所),有汛房8間;橋下建有柵欄定時(shí)啟閉,如有損壞,由吳江、震澤兩縣(民國元年重新合并為吳江縣)知縣捐款修復(fù)。舊時(shí)是吳江縣城通往運(yùn)河以東鄉(xiāng)鎮(zhèn)的通道。1978年,部分纖道石被過往鋼殼船撞毀一角,1984年以混凝土修補(bǔ)。1986年7月1日列為吳江縣文物保護(hù)單位。江南運(yùn)河切角工程后,此橋在新老運(yùn)河間三角地帶。2003年,三里橋生態(tài)園建成后,古橋成為生態(tài)園入口處。2007年5月23日,國家文物局在《關(guān)于印發(fā)第六批全國文物保護(hù)單位簡介的通知》中明確三里橋?yàn)椤芭c古運(yùn)河有……[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞诲€濆畷顐﹀Ψ閿旇姤鐦庡┑鐐差嚟婵潧顫濋妸褎顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯哄闁靛牊婢橀—鍐Χ閸℃ǹ鍋侀梺鎼炲劘閸斿本绂嶉柆宥嗏拺閻熸瑥瀚崝銈囩棯缂併垹寮€殿喗濞婇弫鍌炴偩瀹€鈧惁鍫ユ⒒閸屾氨澧涚紒瀣尰閺呭爼寮埀顒傛崲濞戞ḿ鏆嗗┑鐘辩窔閸嬫姊洪崫鍕効缂傚秳绶氶妴浣肝熷▎鐐╁┑鐐茬摠缁酣宕戦妶澶婅摕闁绘柨鍚嬮幆鐐淬亜閹板墎鍒扮痪閿櫊濮婅櫣鎷犻懠顒傤唶闂佸摜鍠愬ḿ娆擄綖韫囨拋娲敂閸曨偆鐛╁┑鐘垫暩婵娊鎳楅崜浣瑰床濞撴埃鍋撴慨濠冩そ瀹曘劍绻涘Δ鍐╁殌閾荤偤鏌涢弴銊ョ仭闁稿鏅犲濠氬醇閻斿墎绻侀梺鍛婅壘椤戝懘鈥︾捄銊﹀磯濞撴凹鍨伴崜顒勬⒑瑜版帗鏁辨俊鐐舵椤繐煤椤忓嫬绐涙繝鐢靛Т鐎氼噣鎮鹃悽鍛婄厽閹兼番鍨兼竟姗€鏌涢姀鈥崇祷鐎规挸瀚伴幃宄扳堪閸涱収鏆柣銏╁灡椤ㄥ﹤鐣烽幇鐗堝仺闁汇垻鏁搁敍婊冣攽鎺抽崐鎾绘嚄閸洖鐓″璺侯儑缁犻箖鎮橀悙鎻掆偓鎼佸焵椤掍緡娈曠紒鏃傚枛瀵瓨骞婂ù婊冪秺閺岀喖鎮滃Ο璇叉殫闂佸憡岣块弫璇差潖閾忚瀚氶柍銉ョ-娴狀厼鈹戦悩顔肩仾閺嬵亝銇勯敐鍛仴婵﹦绮幏鍛存惞閻熸壆顐奸梻浣告贡鏋い顓犲厴楠炲啴鎮滈挊澶屽幐闂佸憡渚楅崣鈧柟鑺ユ礀閳规垿鎮欓弶鎴犱桓缂備緡鍠栭柊锝夊箖閸ф鐒垫い鎺嗗亾闁宠鍨块、娆撳棘閵堝嫮杩旈梻浣呵圭换鎴犵矙閹寸偞娅忔繝寰锋澘鈧洟骞婅箛娑樼厱闁瑰鍋熺粻楣冩煠婵傚壊鏉洪柛銈嗙懄椤ㄣ儵鎮欑€电ǹ鈷岄梺鍝勭焿缂嶄線銆佸鈧幃娆徝圭€n亙澹曢梺鍓茬厛閸n噣宕甸弴銏″仯闁搞儯鍔庨妶瀛樹繆閹绘帞澧涘ǎ鍥э躬椤㈡稑顫濋浣糕偓顖氣攽閻愯尙澧涙繛鑼枛瀵鏁愰崱妯哄妳濡炪倖鐗楃划搴㈢墡闂傚倷鑳舵灙妞ゆ垵鎳愰埀顒佺煯閸楁娊濡存笟鈧顕€宕奸悢鍛婎仧闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簻椤掋垺銇勯幇顏嗙煓闁哄被鍔戦幃銏ゅ传閸曟垯鍨荤槐鎺楀箛椤撗勭杹闂佸搫鐬奸崰鏍嵁閹达箑绠涢梻鍫熺⊕椤斿嫮绱撴担鍝勪壕闁稿骸纾槐鐐寸節閸パ嗘憰闂佽法鍠撴慨鎾倷婵犲洦鐓忓璺虹墕閸斻倕霉閻樺眰鍋㈡慨濠傛惈鐓ら悹鍥ㄥ絻缁犲搫顪冮妶鍐ㄥ闁挎洦浜滈锝嗙節濮橆厽娅㈤梺缁樓圭亸娆撳磹閻愮儤鈷戦悗鍦У閵嗗啰绱掗幓鎺撳仴濠碉紕鏌夐ˇ瀛樹繆椤愵偄鐏犻摶鏍煥濠靛棙鍣归柡鍡欏枛閺岋綁鏁愰崱妯镐虎闂佸搫澶囬埀顒€纾弳鍡涙煃瑜滈崜鐔风暦娴兼潙绠婚悹鍥皺閸旓箑顪冮妶鍡楃瑐闁煎啿鐖奸崺濠囧即閻愬灚娈曢梺鎸庣箓閻楀﹦娑甸崜浣虹<妞ゆ梹顑欓崵娆愩亜椤愶絿鐭掗柛鈹惧亾濡炪倖甯掔€氼剟鎷戦悢鍏肩叆闁绘柨鎼瓭濡ょ姷鍋戦崹鐑樼┍婵犲浂鏁嶆繝闈涙閹偤姊洪崨濠勬噧婵☆偅顨婇垾鏃堝礃椤斿槈褔骞栫划鍏夊亾瀹曞洤鎽嬪┑鐘垫暩閸嬫盯藝閺夋5娲偄閼测晛绁﹂棅顐㈡处濞插秹宕戦幘缁樻櫜閹肩补鈧剚娼介梻浣告憸婵潙螞濠靛钃熸繛鎴欏灩閸楁娊鏌曟繛鍨姍闁煎壊浜濈换娑氣偓鍨偠閳ь剙顑夐獮蹇涙晸閿燂拷 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑娑⑺囬悽绋挎瀬闁瑰墽绮崑鎰版煕閹邦垰绱﹂柣銏狀煼濮婂宕掑▎鎴g獥闂佸憡鎸婚悷褏鍒掗弮鍌楀亾闂堟稒鎲稿☉鎾崇У閵囧嫰寮介顫勃闂佺粯鎸堕崕鐢稿蓟閿濆鍗抽柣鎰ゴ閸嬫捇宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簻椤掋垺銇勯幇顏嗙煓闁哄被鍔戦幃銏ゅ传閸曟垯鍨荤槐鎺楀箛椤撗勭杹闂佸搫鐬奸崰鏍嵁閹达箑绠涢梻鍫熺⊕椤斿嫮绱撴担鍝勪壕闁稿骸纾槐鐐寸節閸パ嗘憰闂佽法鍠撴慨鎾倷婵犲洦鐓忓璺虹墕閸斻倕霉閻樺眰鍋㈡慨濠傛惈鐓ら悹鍥ㄥ絻缁犲搫顪冮妶鍐ㄥ闁挎洦浜滈锝嗙節濮橆厽娅㈤梺缁樓圭亸娆撳磹閻愮儤鈷戦悗鍦У閵嗗啰绱掗幓鎺撳仴濠碉紕鏌夐ˇ瀛樹繆椤愵偄鐏犻摶鏍煥濠靛棙鍣归柡鍡欏枛閺岋綁鏁愰崱妯镐虎闂佸搫澶囬埀顒€纾弳鍡涙煃瑜滈崜鐔风暦娴兼潙绠婚悹鍥皺閸旓箑顪冮妶鍡楃瑐闁煎啿鐖奸崺濠囧即閻愬灚娈曢梺鎸庣箓閻楀﹦娑甸崜浣虹<妞ゆ梹顑欓崵娆愩亜椤愶絿鐭掗柛鈹惧亾濡炪倖甯掔€氼剟鎷戦悢鍏肩叆闁绘柨鎼瓭濡ょ姷鍋戦崹鐑樼┍婵犲浂鏁嶆繝闈涙閹偤姊洪崨濠勬噧婵☆偅顨婇垾鏃堝礃椤斿槈褔骞栫划鍏夊亾瀹曞洤鎽嬪┑鐘垫暩閸嬫盯藝閺夋5娲偄閼测晛绁﹂棅顐㈡处濞插秹宕戦幘缁樻櫜閹肩补鈧剚娼介梻浣告憸婵潙螞濠靛钃熸繛鎴欏灩閸楁娊鏌曟繛鍨姍闁煎壊浜濈换娑氣偓鍨偠閳ь剙顑夐獮蹇涙晸閿燂拷 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑娑⑺囬悽绋挎瀬闁瑰墽绮崑鎰版煕閹邦垰绱﹂柣銏狀煼濮婂宕掑▎鎴g獥闂佸憡鎸婚悷褏鍒掗弮鍌楀亾闂堟稒鎲稿☉鎾崇У閵囧嫰寮介顫勃闂佺粯鎸堕崕鐢稿蓟閿濆鍗抽柣鎰ゴ閸嬫捇宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷