河北省全國重點文物保護單位介紹

邯鄲市 保定市 石家莊市 張家口市 邢臺市 唐山市 承德市 滄州市 秦皇島市 廊坊市 衡水市 雄安新區(qū) 河北省文物古跡 河北省紅色旅游 河北省名人故居 河北省博物館 河北省十大祠堂 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 河北省十大景點 河北省十大免費景點 全部 河北省特產(chǎn) 河北省美食 河北省地名網(wǎng) 河北省名人 [移動版]

61、雞鳴驛城

雞鳴驛在懷來縣偏西北洋河北岸的雞鳴山下,有一座故城-鳴驛。它距北京140公里,京包鐵路和京張公路(110國道)從這座城的南北通過。這座歷史上留下來的方城重鎮(zhèn),在中國古代郵驛史上曾是個大型驛站,它在明、清兩代對我國的軍事、政治、經(jīng)濟、通信等方面都起過極其重要的作用,其特殊的戰(zhàn)略位置使之獨驛成城,它是當今國內(nèi)規(guī)模最大、功能最齊全、保存最完整的一座古代驛站,被列為全國重點文物保護單位。1996年8月,國家郵電部為紀念中國郵政創(chuàng)辦100周年,發(fā)行了紀念郵票《古代驛站》一套兩枚,其中一枚就是雞鳴驛;雞鳴驛始建于元代。公元1219年,成吉思汗率兵西征,在通往西域的大道上開辟驛路,設(shè)置“站赤”(即驛站)。至明朝永樂十八年(公元1420年),雞鳴驛擴建為宣化府進京師的第一大站,城內(nèi)設(shè)有驛丞署、驛倉、把總署、……[詳細]

62、臺西遺址

臺西遺址位于河北省蒿城市崗上鎮(zhèn)臺西村東北。遺址以3個高大的“臺疙瘩”(南臺、西臺、北臺)為中心�!澳吓_”在臺西村東約200米處,現(xiàn)已鏟平無存。“西臺”和“北臺”現(xiàn)存文化層面積在10萬平方米以上。“北臺”在“南臺”北邊約400米處,東西長約100米,南北寬約60米,高6~7米。兩端高,中間低,呈馬鞍形。從“北臺”北側(cè)斷崖上看,上層(除去頂層)屬戰(zhàn)國至漢代文化層,下層至底部全為商代文化遺存。“西臺”在臺西村東北約260米處,南北長約100米,東西寬約80米,高6米。周圍商代文化層分布亦相當廣泛,向南延伸到臺西村東北路邊,向西達故城道旁,長約130米。據(jù)當?shù)厝罕姺从�,茨城解放前在西“臺疙瘩”,曾挖出不少青銅器。1965~1972年間,臺西村民在西臺南側(cè)取土?xí)r,發(fā)現(xiàn)過成組的青銅禮器和一件長達39厘米……[詳細]

陀羅尼經(jīng)幢位于河北省趙縣縣城內(nèi)。趙州陀羅尼經(jīng)幢是在北宋景祐五年(1038年)由趙州人王德成建造的,陀羅尼經(jīng)幢全部用石料雕琢而成,共七級,平面呈八角形,高約18米,是中國現(xiàn)存石經(jīng)幢中時代最早的一座,也是最高的一座。經(jīng)幢的方形臺基上刻有“婦女掩門”、各種伎樂、菩薩、蟋龍、蓮花等圖案和花紋,線條圓潤、飄逸,人物造型栩栩如生,充分體現(xiàn)了當時高超的雕刻藝術(shù)。經(jīng)幢上刻有陀羅尼,中間飾滿了佛教人物、經(jīng)變故事等圖案。幢頂?shù)膶殑x是銅質(zhì)的火焰寶珠,造型清秀素雅,衣紋華麗,是宋代造型藝術(shù)的佳作。經(jīng)幢一般都是用石料雕刻而成,是鐫刻佛經(jīng)的建筑物,這種形式的建筑物創(chuàng)始于唐初,以后日趨華麗,造型繁復(fù),雕刻考究。趙州陀羅尼經(jīng)幢無論從造型上還是紋飾上都可列為經(jīng)幢建筑之首。1961年趙州陀羅尼經(jīng)幢作為北宋時期的古建筑,被國務(wù)院……[詳細]

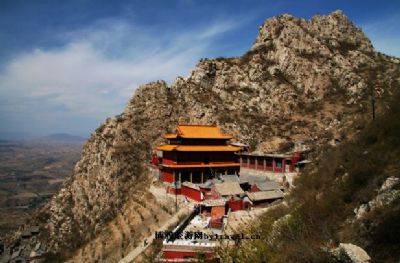

64、澍鷲寺塔

澍鷲寺因坐落在鷲峰嶺而得名,因此目前人們?nèi)砸扎惙逅孪喾Q,位于陽原縣縣城西南20公锎�,东皽室泉峡墹儿故庍婘膽蜉^�1000米的山坡上,至今有保存完好的佛塔,即澍鷲寺塔,為河北省重點文物保護單位。據(jù)《天鎮(zhèn)縣志》記載,鷲蜂寺始建于唐貞元年間(785年一805年),距今已有1100多年的歷史。清咸豐年間(1851年一1861年)重修。寺西側(cè)的高塔,俗稱唐塔,與寺同期建成。鷲峰寺依山就勢修筑,坐西面東。寺內(nèi)建筑高低錯落,排布有致。寺院原有兩座殿宇,西為正殿,東為過殿;南北建有禪房。咸豐年間重修時,北房也改建為殿宇。整個寺院建在高坡上,只要打算到寺院里面去,都得先要屏息駐步,舉目瞻仰一番。緩步登上臺階,穿過山門,進入過殿。過殿也是寺院的東殿,殿內(nèi)兩旁四大天王側(cè)目注視;過殿的中間,前有面東的……[詳細]

65、灤河鐵橋

在灤縣老站村東北,有一座歷經(jīng)滄桑、銹跡斑斑的老鐵橋。它就是由“中國鐵路之父”詹天佑設(shè)計監(jiān)修的灤河大鐵橋,也是我國歷史上第一座鐵路大橋。1881年,開平礦務(wù)局雇用英國技師金達筑成了中國第一條自建鐵路――唐胥鐵路。10年后,北洋大臣李鴻章**禮聘這位英國專家,負責(zé)古冶至山海關(guān)的鐵路工程。灤河大橋作為其中的重要工程,曾相繼被英、日、德工程師包工承建,但因灤河水大流急淤沙過厚,均告失敗。當時32歲的詹天佑臨危受命,在研究了外國工程師用過的各種施工方法,對河床地質(zhì)條件做了縝密的考察后,他決定重新選址,開中國鐵路史上的先河,筑墩施工采用“壓氣沉箱法”,從而順利奠定了橋基。灤河大鐵橋使用了45年而安然無恙,1939年上游雙線鐵路橋建成通車后,此橋停用。1951年為適應(yīng)公路交通需要,拆除鐵軌,鋪以木板,做公……[詳細]

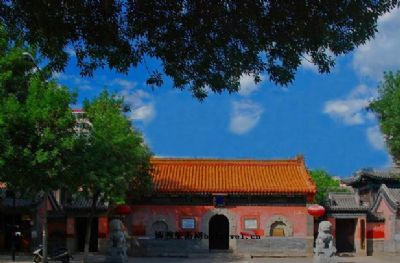

66、正定開元寺

開元寺鐘樓和須彌塔 開元寺位于正定常勝街西側(cè),原名凈觀寺,始建于東魏興和二年(540),隋開皇十年(591)改名解慧寺。唐開元二十六年(738)奉詔改今名。至清后期,因年久失修,寺院廢毀,殿堂塌落,僅存鐘樓和須彌塔。 鐘樓為磚木結(jié)構(gòu)的二層樓閣式建筑,平面呈正方形。面闊、進深各三間,建筑面積135平方米。單檐歇山頂,上布青瓦,通高14米。其大木結(jié)構(gòu)、柱網(wǎng)、斗拱都展示了唐代建筑藝術(shù)風(fēng)格。甚至上層木構(gòu)件還有相當部分保持了唐代原貌。這是我省現(xiàn)存年代最早的一座木結(jié)構(gòu)鐘樓,也是北方時代較早的一座。1988年列為全國重點文物保護單位,并落架重修。鐘樓上掛銅鐘一口,高2.9米,口徑1.56米,厚15厘米,造型古樸,為唐代遺物�! №殢浰追Q磚塔、方塔,坐落于鐘樓西側(cè)。塔身建在高約1.5米的正方形磚砌臺基……[詳細]

67、清遠樓

清遠樓位于河北省張家口市古城宣化正中,又名鐘樓,始建于明成化十八年(公元1482年),明朱元璋第十九子曾在清遠樓西側(cè)建上谷王府,屯兵以御外夷。1744年,乾隆皇帝北巡路過宣化府,投白銀10萬兩重修清遠樓。1900年,八國聯(lián)軍入侵宣化,義和團首領(lǐng)大阿吾曾在清遠樓鳴鐘聚義,率眾設(shè)伏于城北煙筒山處,痛擊聯(lián)軍,殺死德軍指揮官約克上校。“文革”期間清遠樓遭受嚴重破壞。1986年,文化部主持對清遠樓進了全面修復(fù)。1988年,清遠樓被列為全國重點文物保護單位。從清遠樓正上方向下看,由7.5米高的青瓦堆積的底座上,高17米的樓身很像十字形的建筑物。樓臺底座開有東西南北四個左右對稱的拱形城門。南與昌平、北與廣靈、東與安定、西與大新四門通衡。內(nèi)實2層,通高25米,樓閣高17米,為3開間,6塔椽,前后明間出抱廈,……[詳細]

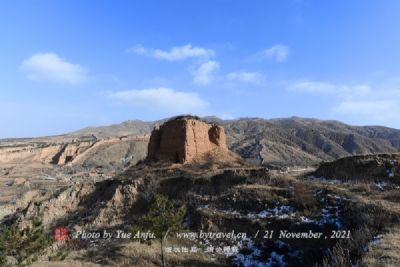

68、燕下都遺址

燕下都遺址位于易縣東南,為戰(zhàn)國古遺址。1982年7月23日,燕下都遺址被河北省人民政府公布為省級文物保護單位。燕下都遺址是戰(zhàn)國時期燕國的都城遺址。城址呈長方形,東西長約8公里,南北寬達4公里,是戰(zhàn)國都城中面積最大的一座。城址中部有一道隔墻,將城分為東、西二城。東城分為宮殿區(qū)、手工業(yè)作坊區(qū)、居民區(qū)、墓葬區(qū)、古河道區(qū)五個部分,文化遺存相當豐富,保存較好。西城為一防御性的附城,遺存較少。城址內(nèi)除出土有銅器、鐵器、陶器、石器等生產(chǎn)、生活用具外,還發(fā)現(xiàn)有許多獸首陶水管、筒瓦、板瓦等建筑構(gòu)件。在河北省易縣境內(nèi)。燕下都遺址是已知已發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)國都城中最大的一座,建于戰(zhàn)國末期燕昭王時代(公元前311年)。分布在平原上,兩河成為天然屏障。燕下都故城呈長方形,東西長約8公里,南北寬約4-6公里,總面積約40平方公里……[詳細]

69、鎮(zhèn)朔樓

鎮(zhèn)朔樓得名于明永樂七年鎮(zhèn)守宣化府總兵官被封為“鎮(zhèn)朔將軍”,它是一座重檐九脊歇山頂式建筑。整個建筑雄偉壯觀,古樸莊嚴,為宣化古城內(nèi)最高大、最宏偉的古代建筑。鎮(zhèn)朔樓,又名鼓樓。坐落在古城宣化區(qū)的中軸線上,南與拱極樓、北與清遠樓遙相呼應(yīng),構(gòu)成了古城宣化獨特的靚麗景觀。鎮(zhèn)朔樓修建干明代早期,至今己有558年歷史,與當時大規(guī)模的城工同時興建。明正統(tǒng)初期,宣化。張家口、大同一線時常遭受北方蒙古部落的侵擾。年久失修的士城墻已經(jīng)抵擋不住蒙古鐵騎的沖擊,邊城軍民苦不堪言。正統(tǒng)五年(1440年),都察院右副都御使羅亨信在宣府大舉城工,將l日城墻加寬加高,又在城外包砌磚石,整個工程歷時6年。同時,在城內(nèi)建起鎮(zhèn)朔樓,《宣府新城之記》碑文中寫道:“即城東偏之中筑崇臺,建高樓,崇七間四丈七尺余五寸,深四丈五尺,廣則加深……[詳細]

70、承德城隍廟 A

城隍,起源于古代的水(隍)庸(城)的祭祀,為《周宮》八神之一�!俺恰痹竿谕林母邏�,“隍”原指沒有水的護城壕。古人造城是為了保護城內(nèi)百姓的安全,所以修了高大的城墻、城樓、城門以及壕城、護城河。他們認為與人們的生活、生產(chǎn)安全密切相關(guān)的事物,都有神在,于是城和隍被神化為城市的保護神。道教把它納入自己的神系,稱它是剪除兇惡、保國護邦之神,并管領(lǐng)陰間的亡魂。城隍是自然神,凡有城池者,就建有城隍廟。承德城隍廟景區(qū)位于承德市中心,西大街路北,距避暑山莊約1公里。這是一座典型的漢式寺廟,格局簡煉。一如隨意散落在江南某個小鎮(zhèn)的庵院廟堂,但是稍加留意便可看出這座寺廟的氣度與眾不同。首先廟前高懸的道幡說明這是一座道教寺廟,這在熱河街上可謂鳳毛麟角。遍布避暑山莊周圍的多為藏傳佛教寺廟,而修建這樣一座道教寺廟則是……[詳細]

71、下八里墓群

下八里墓群位于河北省張家口市宣化區(qū)城郊,古城宣化西北4公里的河子鄉(xiāng)下八里村東北,是一處遼代晚期至金代中期以遼代監(jiān)察御史張世卿墓葬(建于1116年,遼天慶六年)為代表的張氏家族墓群(西區(qū)為韓姓墓地),該墓群最早發(fā)現(xiàn)于1972年,1973年起先后四次發(fā)掘了12座遼金時期的古墓葬,跨越時間長達100年。墓室建在地下4~5米處,均坐北朝南。墓葬形制有雙室墓、單室墓,有方形、圓形、六角形、八角形等。墓葬由墓道、墓門、墓室組成,大部分為磚雕仿木結(jié)構(gòu)。張世卿墓為前、后方形,有墓室,由墓道、墓門、前室、甬道和后室五部分組成,造型獨特,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,做工精美,是研究遼代建筑藝術(shù)風(fēng)格的實物資料。墓群共出土文物800多件,有銅器、鐵器、瓷器、陶器、木器、漆器、石器、裝飾品以及食品等。瓷器中的遼三彩、黃釉瓷器和白瓷是遼……[詳細]

72、邢國墓地

邢臺墓地位于河北省邢臺市西南。據(jù)史料記載,邢侯名姬苴,是周武王之弟周公旦的第四個兒子。公元前十一世紀,周成王封周公旦四子姬苴為邢侯,建立邢國統(tǒng)轄邢地,公元前661年,強狄犯邢,侯遷都夷儀,外藉齊兵,內(nèi)聚士氣,幾經(jīng)爭戰(zhàn)大勝,為慶功建邢侯之臺。邢臺之稱,原源于此。1993年被發(fā)現(xiàn),總面積100萬平方米,為西周時期邢國的墓地。一在葛莊邢國公家室墓區(qū),一在南小汪遺址內(nèi)。大型古墓分布在墓地中部,周圍分布有車馬坑和小型墓葬。葬式多為仰身直肢,亦有側(cè)身屈肢葬。隨葬品以陶器為主,由于早年盜擾嚴重,器物組合不甚清楚,以鬲、罐最為常見。此外發(fā)現(xiàn)幸存下來的有銅器、玉器、石器等;銅器有青銅鼎、戈、劍及青銅工具。玉器有戈、圭和玉質(zhì)的動物模型等。1997年共發(fā)掘大型墓3座、中小型墓30余座,其中西周時期20余座,春秋時……[詳細]

73、開灤唐山礦早期工業(yè)遺存

開灤唐山礦早期工業(yè)遺存站在270度的環(huán)繞大廳里,四周陳列的仿真樹木高大茂密,忽然,一道道藍色閃電破空而下,緊接著,大廳頂部的白色帷幕緩緩落下,幕布上映出滾滾海浪,似乎要將人緊緊包圍。成片的樹木開始倒塌,在波濤洶涌的水中不斷翻滾,逐漸沉埋,這時形成了初級的煤炭——褐煤。地殼開始劇烈運動,褐煤被更深地埋入地下,在隔絕了空氣、長期高溫高壓的環(huán)境里,褐煤中的氧氣被擠了出來,碳含量逐漸增加,時間流淌過了2億多年,當初的樹木變成了今天黑色的原煤……如果說煤炭是開灤博物館的基石,那么,琳瑯滿目的工業(yè)遺跡則是它的驕傲。不是只有玉石書畫才有文化氣息,那些記載了近現(xiàn)代中國艱辛工業(yè)化歷程的鐵路、礦井、機車,同樣有歷史厚度。對于博物館,我們是不是應(yīng)該反思如何把文化視野放得更寬廣一點?2013年5月,開灤唐山礦早期工……[詳細]

74、馬廠炮臺遺址

馬廠,是中國近現(xiàn)代史上一個醒目的地方,主要原因是來自一個個著名的歷史事件。河北省青縣馬廠鎮(zhèn)位于天津以南約60公里、青縣以北約8公里處的北運河岸邊,北靠津保公路,東臨京福公路、京福高速公路和京滬鐵路,地理位置重要,水陸交通方便。簽訂《辛丑條約》之后的《天津條約》規(guī)定,清政府在平津周圍20里內(nèi),駐兵不得超過300人,所以青縣馬廠和天津四周的其他軍事要地一樣就顯得至為重要。青縣馬廠鎮(zhèn)自130多年前建兵營以來,始終是拱衛(wèi)京津的重要軍事基地,成為聞名遐邇的戰(zhàn)略要地。據(jù)光緒、民國版《青縣志》載,馬廠炮臺建于清同治十年(1871)二月。直隸總督李鴻章奏調(diào)部隊移駐青縣馬廠,建兵營、炮臺于京杭大運河?xùn)|西兩岸。東營區(qū)環(huán)城筑墻7.5公里,設(shè)炮臺9座,占地351萬平方米;西營區(qū)筑墻4.5公里,設(shè)炮臺5座,占地126……[詳細]

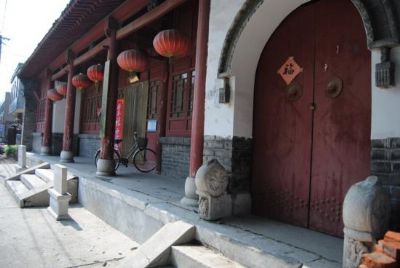

75、定州晏陽初舊居

晏陽初舊居在定州中山東路定州中學(xué)的斜對面,一個典型的北方風(fēng)格民居,不是門前有塊碑,不是建筑油漆的鮮亮,無論如何都會讓路人忽略視而不見的。晏陽初是四川巴中人,定州的舊居則是他“貧民教育運動”中在此的居所。整個舊居坐南朝北, 是一個正房加?xùn)|西廂房組合的四合院,看介紹,其舊居只是原來建筑群的五分之一,許多已不復(fù)存在。房間里空空蕩蕩的,釋放不出什么信息。如果不了解晏陽初,只看幾間空屋似乎味如嚼蠟,但歷史的意義都在背后顯現(xiàn)。晏陽初是個上世紀初的留美博士,是一位愛國兼社會改革的實踐者。那時的中國軍閥混戰(zhàn)民不聊生,他認為中國要改變貧窮落后的狀況,民族復(fù)興,根本的問題是解決“人”的問題,必須提高民眾的素質(zhì)和技能,他把眼光投放在了中國的最底層——農(nóng)村。成立了平民教育會后,需要一個實驗基地,定縣一個中國最普通的……[詳細]

76、衡水安濟橋

衡水安濟橋1766年建成,橋身全長116米,兩側(cè)各有望柱58根,每根柱頂有形態(tài)各異的石獅;望柱之間有石頭攔板。橋東西兩頭,南北兩側(cè)各有一只較大石獅。衡水桃城區(qū)文管所所長白如廷介紹,該橋是滏陽河流域規(guī)模最大,保存最好的古代石橋,1993年被公布為河北省重點文物保護單位。衡水大石橋是人們今天對安濟橋的一種通俗的叫法。由安濟橋,或許能發(fā)現(xiàn)衡水城中心的秘密———沒有這座橋,我們追尋衡水這座城的根脈,很可能會失去方向感。衡水城西門外,“為齊晉及畿南諸郡四達要道”,東至山東,西至山西,漳滏合流是道必須跨越的天然屏障,而幫助跨越這道屏障的則是橋。天順元年即公元1457年,衡水縣令楊儼奏請深、冀二州,棗強、武邑二縣,“協(xié)濟創(chuàng)建木橋”,這是一座不太牢固的木橋,在隨后的“成化、弘治、正德、嘉靖間,屢圮屢修”——……[詳細]

77、天宮寺塔

天宮寺塔位于豐潤區(qū)城西南1.5公里原天宮寺舊址。是河北省文物保護單位,1976年遭地震破壞。1987年重修時,從塔殘部分7—13層發(fā)現(xiàn)有兩個塔心室及塔內(nèi)保存的一批珍貴文物,其中有木板刻經(jīng)數(shù)卷,鎏金銅佛5件,文殊普賢石像及陶器、瓷器等�,F(xiàn)管理機構(gòu)為河北省唐山市豐潤區(qū)文物管理所。據(jù)載,天宮寺建于遼清寧元年(1055年),系鹽監(jiān)張成購地而建。清寧八年張成之子又于寺西北角高臺之上建塔。天宮寺塔是原天宮寺的主要建筑。天宮寺始建于遼清寧元年,始稱“南塔院”。唐山遼壽昌三年稱“極樂院”,乾統(tǒng)五年改稱“天宮寺”至今。天會五年八月敕加“大天宮寺”。天宮寺是一座三進院的寺廟,坐西朝東,分上寺和下寺。除天宮寺塔外,其它建筑主要毀于1928年、1954年和1958年。天宮寺塔為上寺的主要建筑,始建于遼清寧八年,平面……[詳細]

78、西張村西周遺址

西張村西周遺址當?shù)厮追Q“霸王崗”。遺址東西長350米,南北寬310米,面積約10萬平方米。在進行科學(xué)調(diào)查、鉆探前,此處經(jīng)常發(fā)現(xiàn)銅箭鏃、銅帶鉤等遺物,尤其是1978年和1982年發(fā)現(xiàn)的兩座墓葬(1號墓、2號墓)出土了刻銘青銅器、玉器、車馬器等重要遺物。1978年通過對遺址的鉆探以及從采集到的遺物分析,遺址本身內(nèi)涵包括西周晚期至東周時期的文化層。1號、2號墓均位于遺址中部。隨葬品中以鑄有銘文的鼎、尊、卣、簋等青銅器最有價值。其銘文揭示了周初軝國的地理位置,證實了周初始封邢侯之國的地域,以及邢國與北戎的關(guān)系。2件臣諫簋,分別出自1、2號墓。兩器形制、大小、紋飾、銘文行款均同。應(yīng)該是出自同一范模鑄造,后分別隨葬于1、2號墓。簋內(nèi)底鑄銘文,由于銹蝕嚴重,有些字跡已漫漶不清或難以辨識,現(xiàn)存59字,主要內(nèi)……[詳細]

79、小宏城遺址

位縣城北偏東34°,9公里處,在小宏城村北側(cè),東距閃電河里許,西南去囫圇淖約三里。平面作長方形,平面布局為南偏東4°,城殘墻南北374米,東西寬310米,城墻外由石頭、白灰沙漿砌包,內(nèi)為黃土板筑,殘高為3.5米,頂殘寬3.1米,東、西、南正中辟門,東、西門址寬8米,南門無法辨識,三門廢址近處均有大量磚瓦,并曾在南門址處掘出直徑約1.5米的鼓形漢白玉石刻。南門通中有一條方磚鋪道直通城中(現(xiàn)已無存)。 城中偏北有一臺基,平面呈偏十字形,周邊已傾圮,南北長約70米,東西寬約35米,高約3米,夯土筑成,上鋪有方磚(現(xiàn)已拆除),基表亂散大量形制不一的素面內(nèi)飾布紋灰色板瓦、筒瓦和灰色直紋磚殘塊,并有黃綠色琉璃瓦、獸面或紋飾瓦當、滴水、漢白玉石刻、磚刻殘塊,以及鈞窯、磁州窯等瓷片。主臺基四面尚有10……[詳細]

80、中山古城遺址

中山古城遺址位于河北省平山縣滹沱河北岸。中山古城遺址是春秋戰(zhàn)國時期的中山國興建的都城遺址。中山國是中國春秋末年由鮮虞人建立的一個小國,戰(zhàn)國初年逐漸強盛起來,周顯王四十六年(公元前323年)和燕、韓、宋等國同時稱王,凡三十年,自武公始立至趙、燕、齊三國滅中山國,歷時120年。1974~1978年河北省文物工作隊對中山古城遺址進行了全面的考古發(fā)掘,探明了城址的平面呈不規(guī)則的三角形,面積約60平方公里,分為東西二城,東城是宮殿區(qū)和手工業(yè)作坊區(qū),西城北部和西城外為王陵區(qū),南部為居民區(qū)。在王陵區(qū)內(nèi)發(fā)掘出兩座大型的陵墓,兩墓東西排列,西側(cè)的1號墓為中山王厝墓,東側(cè)的6號墓,墓主至今不明。兩墓的地面均有夯筑的巨大封土堆(墳丘),其上再筑享堂等墓上建筑。1號墓的封土堆東西寬92米,南北長110米,高約15米……[詳細]

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�