宿遷市文物古跡介紹

江蘇省 泗洪縣 沭陽縣 宿豫區(qū) 泗陽縣 宿城區(qū) 宿遷市文物古跡 宿遷市紅色旅游 宿遷市名人故居 宿遷市博物館 4A景區(qū) 宿遷市十大景點(diǎn) 全部 宿遷市特產(chǎn) 宿遷市美食 宿遷市地名網(wǎng) 宿遷市名人 [移動(dòng)版]

41、江上青烈士墓

江上青(1911-1939),江蘇揚(yáng)州人,1929 年加入中國共產(chǎn)黨,長期從事黨的地下工作和武裝斗爭。在皖東北積極開展抗日宣傳,推動(dòng)創(chuàng)辦皖東北軍隊(duì)干校,培養(yǎng)了一大批抗日干部。1939年3月,中共皖東北特委成立,楊純?nèi)翁匚瘯洠锨酁樘匚瘑T,進(jìn)一步推動(dòng)了皖東北國共合作團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)局面的形成。1939 年8 月29 日,在開辟新四軍皖東北抗日根據(jù)地,同敵頑斗爭中犧牲,時(shí)任中共皖東北特支書記。原葬孫園鎮(zhèn),1982 年遷入今址泗洪縣烈士陵園,并樹碑立傳,右張愛萍同志撰寫碑文。墓坐西向東,水泥、磚結(jié)構(gòu),呈柱形,半圓頂,高3 米,直徑8 米,-為矮花墻,門前立有紀(jì)念碑。現(xiàn)為市級文保單位�!�[詳細(xì)]

42、下草灣人遺址

下草灣人遺址位于泗洪縣雙溝鎮(zhèn)東南八公里處。南臨淮河,東濱洪澤湖,是河湖間的崗嶺地帶,海拔44.4米。由于濱湖灣,且有廣泛的水草資源,故稱“下草灣”。下草灣地層被稱為“下草灣高嶺土地層”。是地質(zhì)年代中新世的典型地層,故地質(zhì)專家把同類地層統(tǒng)一命名為“下草灣系”。1954年中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所的楊中健教授在下草灣發(fā)現(xiàn)一段人類股骨化石,經(jīng)研究確定為舊石器時(shí)代的智能人,被命名為下草灣人,距今4—5萬年,為江蘇省首次發(fā)現(xiàn)的人類化石。1981年,南京博物院考古人員在下草灣東南一公里的火石嶺發(fā)現(xiàn)與下草灣新人同時(shí)期的舊石器遺址,面積1500平方米,出土有刮削器、尖狀器等�!�[詳細(xì)]

43、吳苓生烈士墓

吳苓生,字松仙,曾用名吳麗石。沭陽縣顏集鎮(zhèn)人。生于1899年。1920年在北京匯文大學(xué)讀書,曾參加“五四”運(yùn)動(dòng)。1923年2月參加中國社會(huì)主義青年團(tuán),不久就加入中國共產(chǎn)黨。曾先后擔(dān)任過哈爾濱特委書記、中共北滿地委書記、中共東北三省特派員、中共滿州黨委組織部長、山東省委書記等職。1930年由于叛徒出賣,在濟(jì)南被捕。1931年4月5日被國民黨反動(dòng)派殺害于濟(jì)南。1962年,沭陽縣委將烈士遷入縣烈士陵園,并立碑以作紀(jì)念。吳苓生烈士墓為圓形,水泥構(gòu)造,墓臺四方形,四周有短墻圍護(hù),墓前樹碑石一塊,高4米,寬1.3米,正面鐫刻著“吳苓生烈士墓”,背面為碑文�!�[詳細(xì)]

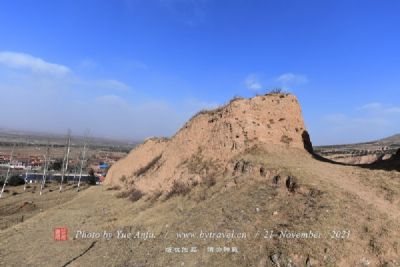

44、凌城遺址

凌城8公里的史集1公里。遺址東西長約500米,南北長約300米,面積在15萬平方米以上。1962年由南京博物院尹煥章等在田野考古調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),2011年被列入第七批省級文物保護(hù)單位名單。2017年4月份開始,南京博物院聯(lián)合宿遷市博物館、泗陽縣博物館對該遺址進(jìn)行勘探發(fā)掘,至9月底結(jié)束,歷時(shí)五個(gè)多月。發(fā)掘面積1700多平方米,發(fā)現(xiàn)古城墻和城內(nèi)瓦片堆積,出土板瓦、筒瓦、瓦當(dāng)、花紋磚、陶罐、瓷碗等器物標(biāo)本和大量陶瓦片,初步判斷為距今2000多年漢代諸侯國泗水國的都邑凌城古遺址,為研究凌城古城布局、城墻構(gòu)造、漢代諸侯國文化提供了寶貴的實(shí)物資料�!�[詳細(xì)]

45、侍嶺古井

侍嶺井,唐代,縣文物保護(hù)單位,位于江蘇省宿遷市宿豫區(qū)侍嶺鎮(zhèn)圩東村侍嶺污水處理廠西側(cè),一廢棄廠房院內(nèi)(原砂磚廠),侍嶺街西北。井臺直徑1.7米,內(nèi)徑0.75米,圓形井盤,近似橢圓形內(nèi)圈,井圈用水泥砂漿修補(bǔ)過,井壁楔形磚券砌,上部修補(bǔ)過,井腹徑約1.2米、深約10米,常年不涸。以前南邊來龍鎮(zhèn)附近村民都在此處取水,自上世紀(jì)90年代建砂磚廠后,井便廢棄不用。該井東側(cè)、南側(cè)、西側(cè)為村落,北側(cè)約20米處有一條東西路,路北為田地,東南約600米處為原侍嶺中心小學(xué)(現(xiàn)為幼兒園),西側(cè)有一水塘,南側(cè)約0.5公里處為曉侍路(侍嶺通往宿遷城區(qū)和湖濱新區(qū))�!�[詳細(xì)]

46、宿遷大王廟

大王廟,又稱金龍四大王廟,位于江蘇省宿遷市宿城區(qū)東關(guān)口,“金龍四大王”不僅為黃河之神,而且還是漕運(yùn)之神,商業(yè)之神,最初被明太祖朱元璋敕封為黃河之神。這位“金龍四大王”并不是無名神祗,他就是晉代的謝緒(?——1276),其先祖為東晉太傅謝安。他弟兄四人,謝緒排名老四,又隱居于金龍山,故敕封“金龍四大王”。后朱元璋與蠻子海牙大戰(zhàn)于呂梁洪,敵人駐兵上游,明軍居軍下游,形勢極為不利,忽然見風(fēng)浪大作,席卷河水北涌,淹沒敵軍,這才使海牙大敗。當(dāng)時(shí)朱元璋正夢見有一儒生素服拜謁說:“臣謝緒也,上帝命為河伯,會(huì)助真人破敵�!泵魈嫘押笏旆庵x緒為黃河之神,并立廟于黃河之上。宿遷現(xiàn)存的大王廟始建于康熙年間,為船民祭祀而建。坐西朝東,占地面積783平方米,建筑面積288平方米。大門三間,面對運(yùn)河,正殿三間,北屋三間……[詳細(xì)]

47、逍遙廳

逍遙廳位于江蘇省宿遷市沭陽縣沭城鎮(zhèn)虞姬公園(原城北公園)內(nèi),是一座民國時(shí)期的仿古建筑。整個(gè)建筑為磚木結(jié)構(gòu),坐北朝南,一進(jìn)三開間。抬梁式架構(gòu)和歇山頂構(gòu)造古色古香。前后有廊,匾上“逍遙廳”三字為當(dāng)時(shí)縣書法高手司志奇所寫,為顏體書法,遒勁古樸,可惜毀于“文革”,2001年由薛伯愚重新題寫,柳體書法,大雅莊重。逍遙廳自外部測廳長11.5米,寬5.9米,廳前后廊各3.6米,長14.55.米,至檐高6米,廳下地面基石高0.74米,前階長4.58米,寬1.22米,后階長4米,寬0.99米,墻壁厚0.46米。逍遙廳是沭陽現(xiàn)存不多的民國建筑之一。……[詳細(xì)]

48、極樂律院

敕賜極樂律院位于江蘇省宿遷市宿城區(qū)幸福中路,據(jù)史料記載,該寺院始建于明崇禎十七年(1644年),原名馬神廟,因當(dāng)家和尚以“極樂世界”為佛教顯詞,改為極樂庵。繼又因法名“占一”的主持僧人宗承佛教“律”派,又將極樂庵改為極樂律院。光緒年間,該院獲得皇帝加封,賜《藏經(jīng)》一部,并賜封號為“敕賜極樂律院”。極樂律院從清朝康熙年間開始大規(guī)模增建。其房屋建筑形制,初起沿中國傳統(tǒng)的三院九進(jìn)制,后不斷增置殿宇,逐漸打破這一形制。歷經(jīng)嘉、道,至清末,發(fā)展到鼎盛時(shí)期為五進(jìn)院落,占地?cái)?shù)十畝,房屋近千間,常住僧眾六七百人,城外擁有耕地十萬畝。廟內(nèi)院落,每進(jìn)除主殿樓外,左右各有配殿樓,其高低寬長與正殿相適應(yīng),建筑宏偉,殿宇樓臺鱗次櫛比,蔚為壯觀。偏院及路南建有庫房、香櫥、僧塔院、園林、茶園以及草園、馬廄,布局合理、結(jié)構(gòu)……[詳細(xì)]

49、雙溝慘案公墓

雙溝慘案公墓坐南面北,墓前有石碑一通,為1995年5月雙溝鎮(zhèn)人民政府立石,鐫隸書“日軍侵華雙溝慘案遇難同胞公墓”。1940年中秋節(jié),侵華日軍對雙溝鎮(zhèn)進(jìn)行掃蕩,共燒毀房屋4000余間,殺害居民500多人,其中有400多具尸體已無法辨認(rèn),泗南縣人民政府決定在鎮(zhèn)北建造公墓,安葬死難同胞。原公墓為土封墓,1995年重修改為磚石混凝土墓,呈覆斗狀,高約4米,周長20米,并配屬紀(jì)念碑亭、紀(jì)念館等附屬設(shè)施�,F(xiàn)為市級文保單位,并被列為江蘇省愛國主義教育和江蘇省紅色旅游基地。2005年6月,被公布為宿遷市第二批市級重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

50、新盛街古墓群

新盛街位于幸福路東、馬陵路南、洪澤湖路北,始建于明神宗萬歷年間,迄今已有400多年的歷史,是宿遷市僅剩的和保存較為完整的老街區(qū)。為配合新盛街城市改造,從2017年3月底,南京博物院聯(lián)合宿遷市博物館對該遺址進(jìn)行考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作。清理古墓葬11座,其中1座磚室墓,其余均為土坑墓。出土器物20余件,主要為陶器、瓷器、銅錢以及少量銀質(zhì)飾品。墓葬時(shí)代分漢代和宋元明清時(shí)期兩個(gè)歷史階段。通過此次發(fā)掘,初步掌握了該地區(qū)文化層和墓葬分布情況,為后期深入開展整個(gè)新盛街片區(qū)歷史研究和保護(hù)的提供了重要的參考資料。……[詳細(xì)]

51、泗洪澗北遺址

澗北遺址,位于泗洪縣魏營鄉(xiāng)澗北村南。2009年8月,在第三次全國文物普查中發(fā)現(xiàn)。遺址由東西兩個(gè)墩子組成,大墩在東,小墩在西,東墩高于地面2米左右,西墩略低,兩墩緊密相連,結(jié)合部有一條南北向的水溝。東西長250米,南北寬200米,面積約50000平方米。地表可見陶片、鬲足、鼎足、陶紡輪等文物標(biāo)本。紋飾有細(xì)繩紋、指捺紋等。局部文化層厚約2.5米左右,遺址上部為商周文化層,下部為新石器文化層,是淮河流域保存較好的人類居住遺址,對研究新石器時(shí)期蘇北聚落址的分布,淮河流域地區(qū)文明的起源,有著十分重要的價(jià)值……[詳細(xì)]

52、古汴河文化遺址

古汴河文化遺址古汴河,在隋大業(yè)元年開鑿,有北汴、南汴之分,泗洪古汴河屬南汴河的一段,在南汴河的下游,當(dāng)時(shí)也稱通濟(jì)渠、汴水、汴渠。全長650公里,自河南滎陽的板渚出黃河,經(jīng)泗洪至盱眙入淮河。通濟(jì)渠連接了黃河和淮河,貫通了西安到揚(yáng)州,作為當(dāng)時(shí)最大的交通動(dòng)脈。歷隋唐至金元八朝代,通航720年,之后黃河經(jīng)常泛濫,泥沙淤堵,至元代湮塞。通濟(jì)渠泗洪段全長31公里,保存最為完整,沿岸古跡有青陽鎮(zhèn)唐宋時(shí)期的花園遺址、隋代麻胡城遺址、陳圩鄉(xiāng)的清代城北井等。2009年與大運(yùn)河文化遺址-在一起,申報(bào)世界文化遺產(chǎn)。……[詳細(xì)]

53、曙紅橋

曙紅橋,現(xiàn)代橋梁建筑,位于江蘇省宿遷市沭陽縣沭城鎮(zhèn)虞姬公園(原城北公園)內(nèi)。湯曙紅,男,漢族,江蘇灌南人,中共黨員。1939年1月,加入中國共產(chǎn)黨,被任命為團(tuán)長。7月5日,他率領(lǐng)3團(tuán)戰(zhàn)士,在鹽河、涵養(yǎng)河的交匯處五里槐,伏擊日本侵略軍,殲敵多人,擊沉擊翻日軍汽艇、木船多艘,打響了東灌沭地區(qū)民眾抗日第一槍。1939年7月17日,他為謀求團(tuán)結(jié)抗日,只身前往湯溝鄉(xiāng)公所談判時(shí),被國民黨沭陽縣長謀殺,時(shí)年24歲。沭陽人民為了紀(jì)念湯曙紅烈士,特把虞姬公園內(nèi)一座拱橋命名為“曙紅橋”,以作紀(jì)念。……[詳細(xì)]

54、泗洪浮山堰遺址

浮山堰遺址,位于泗洪縣泗河鄉(xiāng)潼河村南,現(xiàn)存的部分在淮河的河床上。清光緒《泗虹合志》記載:梁天監(jiān)十一年(514),梁武帝在淮河上修筑長達(dá)4.5公里的浮山堰,以抗拒北魏入侵,灌壽陽《梁書》記載:浮山堰工程浩大,動(dòng)用20萬人,歷時(shí)兩年。堰長9里,下闊一百四十丈,上廣四十五丈,高二十丈,深十九丈五尺。遺址現(xiàn)存長約300米,黃土夯筑,寬15-50米,高約4米左右,出土銅箭頭、鐵劍等。堰的剖面是夯土層,現(xiàn)殘存的部分得到了很好的保護(hù)。浮山堰遺址對研究古代水利工程、戰(zhàn)爭和軍事設(shè)施等都有重要的意義。……[詳細(xì)]

55、李樓老墩遺址

李樓老墩遺址位于宿城區(qū)倉集鎮(zhèn)李樓村,遺址呈包狀,中間有一隆起的長形土包為晚期墓葬,遺址偏西部有一條南北沖溝。遺址東西長約150米,南北長約200米,面積約30000平方米,經(jīng)勘探文化層最厚處約2米,最薄處約0.8米,沖溝的斷面可見明顯的文化堆積且有大量的紅燒土塊。地表采集有夾砂陶片、鬲足、鼎足、罐、豆、缽等陶器殘片。據(jù)采集標(biāo)本的特征分析,為新石器時(shí)期至漢代的遺址。李樓老墩遺址是全國第三次文物普查新發(fā)現(xiàn)的保存較為完好的新時(shí)器時(shí)代遺址。該遺址對于考證這一地區(qū)的史前文化具有重要的研究價(jià)值。……[詳細(xì)]

56、泗洪趙莊遺址

趙莊遺址位于泗洪縣城西北15公里的梅花鄉(xiāng)趙莊村,南距淮河約40公里。遺址東有重崗山,南有古河道,東北部地表平坦,西北部有一被圩溝環(huán)繞的高約3米的土墩,俗稱“龜墩”,墩體為商周遺存,地平以下為新石器時(shí)代遺存。遺址面積約lO萬平方米。1962年發(fā)現(xiàn),1982年南京博物院進(jìn)行發(fā)掘,面積225平方米,遺址主要堆積為新石器時(shí)代大汶口文化和西周文化地層,并有少量商代早期地層。大汶口文化遺存,包括房基、灰坑和墓葬。房基4座,均為平地建筑,平面有矩形和橢圓形,有細(xì)砂土居住面;墓葬10座,有合葬墓,單人墓及甕棺葬,葬式有側(cè)身屈肢和仰身直肢兩種,出土的器物較豐富,陶鬶、杯、豆、盆、鼎和背壺都明顯具有大汶口文化晚期階段的特征。西周文化遺存,發(fā)現(xiàn)房基3座,平面近方形或曲尺形,居住面鋪細(xì)砂,并混雜小卵石、砂礓及蝦殼層……[詳細(xì)]

57、吳圩烈士陵園

吳圩烈士陵園,近代,縣級文物保護(hù)單位,位于江蘇省宿遷市宿豫區(qū)侍嶺鎮(zhèn)吳圩村街道北側(cè)約200米處,侍嶺鎮(zhèn)第二中心小學(xué)(吳圩小學(xué))東約50米處。1946年11月建造,1986年樹“革命烈士紀(jì)念碑”,碑高2.2米,寬1.1米,厚0.5米,水泥結(jié)構(gòu),碑座高1.2米,寬0.8米,水泥結(jié)構(gòu)。陵園占地22畝,四周有圩溝、防護(hù)林帶;陵園中分四個(gè)墓區(qū),數(shù)百名革命烈士長眠在這里。園區(qū)遍植松柏,與烈士英靈相伴;四季鮮花綻放,氣氛肅穆芳馨。憑吊這座烈士陵園,使人自然憶起宿北大戰(zhàn)的動(dòng)地風(fēng)云。宿北大戰(zhàn)以國民黨六十九師被全殲、中將師長戴之奇被擊斃而全面告捷。戰(zhàn)斗結(jié)束后,當(dāng)?shù)厝罕娫诖甯刹款I(lǐng)導(dǎo)下,把在戰(zhàn)斗中犧牲的我軍烈士的遺體,集中運(yùn)到圩東南一公里處,選擇一塊平地,開挖多個(gè)集體墓穴安葬。1950年,宿遷縣人民政府決定劃地?fù)芸钚蕖?a href=/landscape/76/wulieshilingyuan.html class=blue >[詳細(xì)]

58、皂河龍王廟

皂河龍王廟在宿遷市西北皂河鎮(zhèn)南,緊靠古大運(yùn)河,西臨黃河故道。龍王廟建于清康熙間(1662一1722),嘉慶十八年(1813年)重修。1983年修復(fù)。龍王廟由南至北是禪門、鐘樓、鼓樓、御碑亭、怡殿、東廊房、西廊房、大王廟、靈關(guān)殿、東滾龍脊、西滾龍脊、大禹王廟、東宮、西宮等,均按北京清代官式建造,內(nèi)亦有清代官式彩畫。 廟的四周筑圍墻,有三進(jìn)院子,在靈關(guān)殿和大禹廟之間還有圍3米多、高10多米的大柏樹。御碑亭內(nèi)乾隆御碑,刻有4個(gè)不同年代的乾隆御筆碑文�!�[詳細(xì)]

59、雙溝遺址

雙溝遺址位于泗洪雙溝鎮(zhèn)雙溝老酒廠內(nèi),東臨中大街,南近淮河。2017年8月,受江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司委托并報(bào)經(jīng)省文物局同意,宿遷市博物館組織對該公司酒廠舊址部分地塊進(jìn)行考古勘探。發(fā)現(xiàn)了一處磚石建筑遺址,采集到瓷片、磚塊、瓦片、陶片(砂缸胎)、玻璃瓶等。初步判斷該建筑遺跡當(dāng)為明晚期或清早期。該遺跡與文獻(xiàn)記載的“雙溝酒業(yè)始創(chuàng)于1732年(清雍正十年)”相吻合,有可能是雙溝酒廠的前身全德槽坊舊址,對研究雙溝酒廠歷史、開展工業(yè)遺址保護(hù)研究提供了寶貴的實(shí)物資料�!�[詳細(xì)]

60、洪澤湖斗爭烈士陵園

洪澤湖斗爭烈士陵園位于泗陽縣裴圩鎮(zhèn)三和居委會(huì),年代為1956年。為宿遷市第四批市級文物保護(hù)單位。墓園方形,坐北朝南,四周有磚砌圍墻,園中間有一道東西磚墻將墓園分為前后兩部分,紀(jì)念碑、烈士墓均在后半部分�!昂闈珊窢幜沂考o(jì)念碑”立于1986年,磚混結(jié)構(gòu),碑高10米,寬2.2米。墓地有墓90余座(其中包括一些曾在這個(gè)地區(qū)工作戰(zhàn)斗過的老干部的墓葬)。這些烈士均犧牲于1946年10月25日,在洪澤湖與成子湖交匯處大臺口湖面上與國民黨反動(dòng)武裝的戰(zhàn)斗中�!�[詳細(xì)]

闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ鍛嵍闁哄瀵ч崐鎶芥煙閸忚偐鐭岄柛宀嬫嫹

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�