大理州全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位介紹

云南省 大理市 巍山縣 劍川縣 永平縣 賓川縣 洱源縣 漾濞縣 彌渡縣 云龍縣 祥云縣 鶴慶縣 南澗縣 大理州文物古跡 大理州紅色旅游 大理州名人故居 大理州博物館 4A景區(qū) 大理州十大景點(diǎn) 大理州十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 大理州特產(chǎn) 大理州美食 大理州地名網(wǎng) 大理州名人 [移動版]

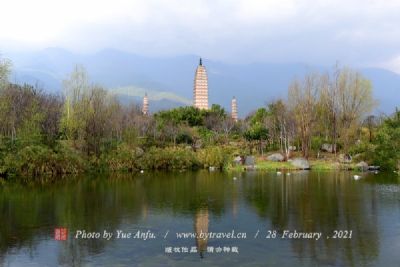

1、崇圣寺三塔 AAAAA

大理崇圣寺三塔,距離下關(guān)14千米,位于大理以北1.5千米蒼山應(yīng)樂峰下,背靠蒼山,面臨洱海,三塔由一大二小三座佛塔組成,呈鼎立之態(tài),遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,雄渾壯麗,是蒼洱勝景之一。崇圣寺三塔的基座為方形,四周有石欄,欄的四角柱頭雕有石獅,其東面正中有塊石照壁,-“永鎮(zhèn)山川”四個大字,頗有氣魄。三塔的主塔名叫千尋塔,為方形16層密檐式塔,底寬9.9米,高69.13米,塔頂有銅制覆缽,上置塔剎,與西安大小雁塔同是唐代的典型建筑。三塔相傳建于南詔保和時期,近年來曾在塔頂發(fā)現(xiàn)南詔、大理中時期的重要文物600余件。南、北二小塔,位于主塔之后,兩塔間距97.5米,與主塔相距70米,成三塔鼎足之勢,兩塔均為八斛形檐式空心磚,共10級,各高43米。崇圣寺三塔為第一批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。用時參考3-4小時交通1、在大理古……[詳細(xì)]

2、大理市博物館(杜文秀帥府)

杜文秀帥府位于大理市大理舊城南門內(nèi)正街。又名大理元帥府、杜文秀帥府,是清代咸豐、同治年間云南回族穆斯林起義領(lǐng)袖杜文秀建立的當(dāng)?shù)孛褡遄灾握䴔?quán)所在地。清咸豐六年(1856年)8月杜文秀起義軍攻占古城大理,推舉杜文秀為“總統(tǒng)兵馬大元帥”,建立大理政權(quán),改原來的大理提督府衙為帥府�,F(xiàn)尚存帥府大門,紫禁城部分城墻,帥府內(nèi)堂大門,白虎堂及兩側(cè)廂房等建筑。起義失敗后,云貴總督岑毓英對帥府進(jìn)行過改建。1988年維修后辟為大理市博物館。大理市博物館成立于1986年,是大理市文物收藏、研究與陳列的機(jī)構(gòu),屬地方性綜合博物館。博物館建筑面積2650平方米,主要陳列有石器、陶器、青銅器、瓷器、玉器、石雕、玉雕、木雕、字畫等。大理市博物館先后被評為“省級愛國主義教育基地”和“省級科普教育基地”,2010年獲得“國家級科……[詳細(xì)]

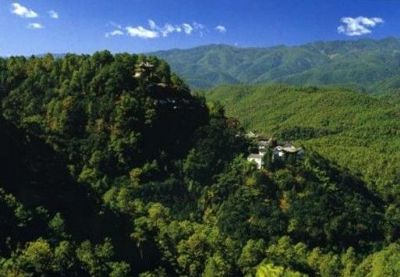

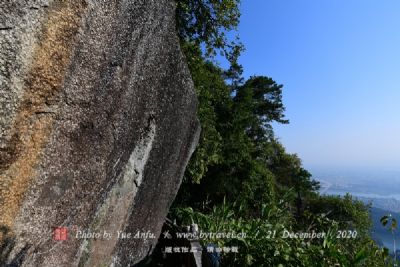

3、石鐘山石窟

介紹:石鐘山是石寶山南部的一座支峰,因山上有石像鐘而得名。這里峭壁嶙峋,矗立著奇巖異石,被當(dāng)?shù)厝朔Q為“活不耐煩松”的扭松遍布于山間幽谷。在南山坡上,翠竹環(huán)抱著一群古色古香的屋宇,那便是石鐘寺。寺里有一巨石,形如倒扣的巨鐘,故以石鐘山為名。素有南國瑰寶之稱的石鐘山石窟群就雕鑿于此。是石寶山景區(qū)中最為著名的景點(diǎn),又稱石寶山石窟,為南詔、大理國時期的雕刻藝術(shù),集云南少數(shù)民族雕刻藝術(shù)的精華,并受中原、藏族、南亞以及西亞等文化的影響,其風(fēng)格與內(nèi)地的敦煌、龍門石窟有異曲同工之妙。石鐘山石窟是云南省規(guī)模最大的石窟群,也是云南最早的石窟,距今已有1000多年的歷史,至今保存完好,堪稱民族文化的奇葩。1961年,該石窟被國務(wù)院列為全國第一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。交通:由劍川縣甸南向岔路至沙溪石鐘山,可乘沙溪方向客……[詳細(xì)]

4、云南驛茶馬古道 AA

云南驛茶馬古道云南驛茶馬古道位于祥云縣云南驛鎮(zhèn),南距祥云縣城21公里,作為祥云縣最早的縣治駐地,是古滇文化的典型代表。云南驛是西南絲綢路上一個重要的驛站,作為驛站至今已有1237年的歷史。當(dāng)時隨著白鹽井鹽業(yè)的興旺,鹽商馬幫絡(luò)繹不絕,驛道運(yùn)輸頻繁,古道遺址的石板路上至今仍存留下斑斑馬蹄足跡。驛站專業(yè)化、規(guī)�;潭雀�,保存完好,在西南絲綢路上絕無僅有�!安试颇犀F(xiàn)”的美麗傳說更為云南驛增添了絢麗的光彩,是祥云獨(dú)俱特色的精品旅游景區(qū)之一。地址:大理白族自治州祥云縣320國道旁類型:古鎮(zhèn)古村游玩時間:建議2-3小時開放時間:9:00-17:00門票信息:門市價:40.0元……[詳細(xì)]

劍川是滇西北高原上古韻流芳的縣份,位于-雪月的大理與“香格里拉”中甸之間,是白族世居之地。提起劍川,人們自然會想起石寶山唐代石窟、滿賢林千獅山…除此之外,劍川還有一處古跡名勝叫景風(fēng)閣,這里是劍川歷史文化的又一淵藪,鮮為人知,卻值得一訪。西出金華古城,溯淙淙清溪而上,遠(yuǎn)眺山麓,一圍龍蛇起舞畫壁描檐的紅墻內(nèi),古木參天,屋宇重重,一塔聳立,就是景風(fēng)閣。狹義上,景風(fēng)閣專指園內(nèi)建于元代的一座飛檐斗拱三層樓八角高閣。古閣構(gòu)架精巧,秀麗雅致。南面底層安有春夏秋冬四扇木雕格子門,其中鳳穿牡丹、鷺鷥登蓮、喜鵲登梅三扇是大理“杜文秀帥府”遺物,格芯花板三層鏤空,精美絕倫。此閣原名魁星閣,清光緒年間,劍川著名學(xué)者趙藩倡議改名為“景風(fēng)閣”,供奉歷代地方名賢牌位,寄寓景仰先賢遺風(fēng)之意。這里的遺風(fēng)指劍川重文教、禮賢才的……[詳細(xì)]

6、水目寺塔

水目山塔位于云南省祥云縣馬街鄉(xiāng)水目山水目寺前。此塔為紀(jì)念大理國0公高量成之子皎淵而立。史志中并無確切記載,一般認(rèn)為大理國時期(公元938-1253)所建。據(jù)現(xiàn)存水目寺內(nèi)的《淵公塔銘碑》記載,水目寺為南詔龍興四年(公元813)普濟(jì)慶光禪師所建。而寺前密檐塔為紀(jì)念大理國0公高量成之子,水目寺三祖之一的皎淵而建,因此又稱“淵公塔”。水目山塔,為四方形15級密檐式磚塔,高18.16米,塔雙層臺基,八角形。塔身第一級東面設(shè)門,南面塔壁彩繪壁畫。其上各級每面有龕洞1個,塔剎由仰蓮、覆缽、寶頂組成。塔西有水目寺,現(xiàn)存大殿、中殿、廂房等,規(guī)模宏大�,F(xiàn)保存明代銅鐘及較多碑刻,寺右尚僧塔50余座,形成壯觀的塔林。弘圣寺塔位于大理中和鎮(zhèn)弘圣寺舊址,寺毀于明初。塔通高43.87米,16級方形密檐式空心磚塔,塔身下部……[詳細(xì)]

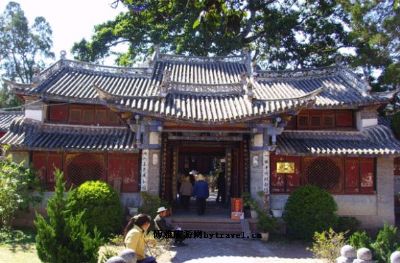

7、沙溪興教寺

沙溪興教寺位于云南省劍川縣沙溪寺登鎮(zhèn)鰲峰山陽坡。興教寺是國內(nèi)現(xiàn)僅存的明代白族阿托力佛教寺院。建于明永樂十三年(1415年)�!兜嵯怠份嬜邘煼端}刻的楊升庵、李元陽詠海棠詩匾一塊。詩為明嘉靖十年仲春楊升庵和李元陽同游劍川石寶山路過沙溪興教寺時,適逢興教寺內(nèi)的兩珠海棠簇簇灼灼,正在開放時兩人的唱和�,F(xiàn)存大殿、二殿。大殿內(nèi)有明代佛教壁畫12鋪。寺區(qū)周旁存合抱之古槐、古黃連木數(shù)株,山門前有大獅子一對,山門正對戲臺一座。興教寺之大殿、二殿,是滇西少有的明代重要建筑之一。大殿古稱大雄寶殿,坐西朝東,東西進(jìn)深14.58米,南北順深18米。重檐歇山式九背頂,上下檐均架斗拱飛角。二殿古稱天王殿,坐向與大殿同,東西進(jìn)深16.8米,南北順深19.8米,懸山式五背頂。兩殿氣勢雄偉,巍峨壯麗。建筑結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)大方,制作……[詳細(xì)]

8、云南提督府舊址

云南提督府舊址位于大理古城復(fù)興路南部西側(cè),西連博愛路、南連蒼坪街、北至紅龍井。明代為分巡迤西道署,清康熙二年(1663年)云南提督駐扎大理,建為云南提督衙門。云南提督全稱云南提督總兵官,從一品,節(jié)制臨沅、鶴麗、普洱、開化、昭通、騰越六鎮(zhèn)總兵,直接統(tǒng)轄提標(biāo)左中右三營,兼轄楚雄協(xié),武定、大理城守等營,是云南最高武官。云南提督下設(shè)中、左、右三營,轄馬戰(zhàn)兵九百名、步戰(zhàn)兵二千一百名、守兵九百名。云南提督的設(shè)置標(biāo)志著清初云南綠營兵制基本形成。云南提督是一省最高軍事長官,肩負(fù)著維護(hù)清政府在云南邊疆少數(shù)民族地區(qū)統(tǒng)治的主要職責(zé),是領(lǐng)導(dǎo)“改土歸流”的主要軍事力量。清代二百五十年間,先后有五十多任提督駐守于此處理軍務(wù),居中馭外,運(yùn)籌帷幄,為云南邊疆的發(fā)展和鞏固,國家的統(tǒng)一和安寧做出了積極的貢獻(xiàn)。1840年鴉片戰(zhàn)爭……[詳細(xì)]

9、諾鄧土建筑群

1、千古鹽井公元前109年,漢武帝征服云南,置益州郡,下轄24縣,其中比蘇縣即在以諾鄧為中心的沘江流域,“比蘇”是僰語,意為“有鹽的地方”。諾鄧鹽井自漢朝開采以來至今歷兩千余年,在這口深深的直井下面,還有縱橫交錯的引水甬道,猶如一條地下運(yùn)河,古代用人工汲水的方法從下面取鹵再分給各家“灶戶”煮鹽。2、鹵脈龍王諾鄧的龍王據(jù)說是主管五井鹵脈的,明初的五井包括諾鄧井、順蕩井、山井、師井、大井和麗江府的蘭州井、鶴慶府的彌沙井等七個鹽井。到明朝后期,才把諾鄧井、天耳井、大井、石門井、雒馬井這五個鹽井習(xí)稱為“五井”。3、北山重樓諾鄧北山民居依山構(gòu)建,層層疊疊,前后人家樓院重接、臺梯相連,往往是前家后門即通后家大院,古代詩人描繪諾鄧村居是:“疊岸分傳徑,重樓滿集阿”。全村院落形式如“三坊一照壁”、“四合五天……[詳細(xì)]

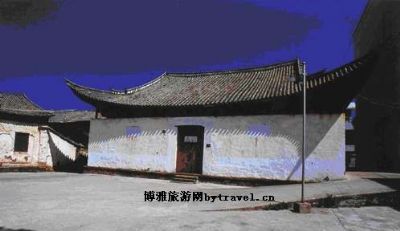

南詔文化古街,位于云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治縣。古街的歷史可以追溯到唐朝垂拱四年(公元688年),明朝嘉靖九年(公元1530年)正式建縣,定名“詔安”,意為“南詔安靖”。這里保存著許多古牌坊,如“關(guān)帝坊”、“父子進(jìn)士坊”、“天寵重褒坊”等。此外,還有武廟、城隍廟、玄天上帝廟、東岳廟、朝天宮、文昌宮、慈云寺、澹園寺、功臣廟、青云寺、西覺寺、靈侯廟等十幾座古遺景點(diǎn)。清晨的陽光,穿過東山頂上薄薄的霧靄,灑在古城的每一個角落。從大理巍山古城最北端一腳踏進(jìn)南詔古街,恍如進(jìn)入了夢里的另一個世界,讓人按捺不住內(nèi)心的興奮和喜悅。長長的街巷,青石板鋪就的街面,高大的進(jìn)士坊,青瓦黛墻青苔綠,屋檐鳥兒嬉戲,臺階蘭草飄香……相對于群力門外車來車往的熱鬧景象,這一切都顯得那么古樸典雅。這條古色古香的步行街,……[詳細(xì)]

11、弘圣寺塔

弘圣寺塔位于大理古城西南方,距古城僅一里許。弘圣寺塔為磚砌密增式中空方塔,塔為16級,塔高43.87米。塔的下部之3米為石徹,3米以上為磚砌。底層塔身6米見方, 正西面有青石砌成的塔門門框,門框上方有大理石浮雕的菩薩,其它三方亦有淺佛龕。塔檐用磚六層疊澀砌成,出檐2尺。 塔身在各層塔檐上皮逐級收臺,層寬與高度逐級縮小,每層塔身向正中開券洞2孔,佛龕2孔,各層互相交錯,左右各有凸起的亭閣式塔一座。塔頂豎有剎軸、覆釜,上置仰蓮及七層相 輪,相輪上有圓形銅皮寶珠及剎蓋,其尖為葫蘆形火焰珠,整個塔剎寶項(xiàng)高3米多,壯觀無比。 1981年國家曾撥款對弘圣寺塔予以重修和加固。維修時在塔剎鉛軸中及銅軸底面座上發(fā)掘到文物計(jì)700余件。其中有密教法器金剛桿142件,有金、銀、銅各式合利塔樓602件,鎏金銅造像1……[詳細(xì)]

12、州城文廟武廟

州城文廟武廟位于云南省大理州賓川縣,建于明弘治七年(公園1494年),明嘉靖、清康熙、雍正、嘉慶、光緒年間曾多次修復(fù)和添建,在具有深厚歷史文化底蘊(yùn)的州城古鎮(zhèn),形成了一個氣勢恢宏的建筑群,充分表現(xiàn)出了這里豐厚獨(dú)特的歷史文化特色。文廟坐東向西,供奉的是孔子等古代的學(xué)者先賢。文廟面對筆架山,為一進(jìn)四院,由照壁、欞星門、大成門、大成殿、后宮(又稱崇圣祠)及南北兩院、名宦鄉(xiāng)祠等建筑呈梯形建造構(gòu)成。整座建筑風(fēng)格纖細(xì)秀雅,匠心獨(dú)運(yùn),或危樓高閣,棲鳳盤龍;或草木葳蕤,煙聚蔓纏;或小井石欄、曲徑通幽。房檐斗拱和額枋梁柱上,裝飾著的青藍(lán)點(diǎn)金和各種貼金彩畫,亦清晰可辨,不難想象昔日所擁有的鮮麗色彩和雄偉壯麗。各院之間又以特色各異的磚砌石洞相通,曲折迂回,層層別有洞天。置身于文廟的每個角落,都會油然而生尋古探幽之情……[詳細(xì)]

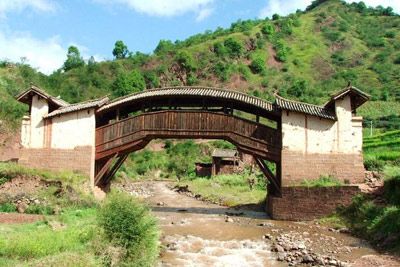

13、沘江古橋梁群

云龍保存的橋梁從最古老原始的溜索、藤橋到現(xiàn)代化的鋼桁橋,其種類之繁,建筑形式之多樣,完全可以組成一座橋梁的博物館,素有“云龍古橋冠全滇”之稱,堪稱“古橋梁藝術(shù)博物館”。2013年,沘江古橋梁群被列為國家第七批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。云龍的橋梁具有“浮、梁、吊、拱”四大基本特性。這四大橋型是一切橋梁的鼻祖,如今世界上千姿百態(tài)的橋梁就是由此派生延演而來的。其中除浮橋是在沘江枯水季節(jié)臨時搭建外,其余都是永久性橋梁。這些各種類型的橋梁大都集中在沘江流域及其支流之上,形成古橋梁群,如今還保存有各種類型的古橋近百座,有較大價值的42座。沘江上的古橋梁不僅數(shù)量多,而且類型豐富,從原始簡單的橋梁到大跨度、建筑工藝復(fù)雜的橋梁,可以組成一部古代橋梁的發(fā)展史,具有十分珍貴的歷史價值、科學(xué)價值和藝術(shù)價值�!�[詳細(xì)]

14、垅圩圖山城址

垅圩圖山城址位于巍山縣城西北十五公里,在今大倉鎮(zhèn)甸中村委會,團(tuán)山村西面垅圩圖山山頂?shù)囊粔K大平地上。遺址后依大黑山,前臨陽瓜江,山環(huán)水抱,易守難攻,地勢險(xiǎn)要,站在山頂眺望,整個巍山壩子盡收眼底。遺址面積約五千平方米。據(jù)元代至清代的正史和云南的各種地方志記載,細(xì)奴邏建立大蒙國后,于唐高宗永徽元年(650年),在垅圩圖山上筑城以居,該遺址為南詔國第一座都城遺址。1958年,云南省考古隊(duì)在垅圩圖山城址考古發(fā)掘中,出土了大量瓦礫、石礅、蓮花柱礎(chǔ)等建筑材料,進(jìn)一步證實(shí)了該遺址是南詔早期都城遺址,這也與歷代史料記載相吻合。1991年和1992年,云南省考古隊(duì)連續(xù)兩年在遺址上再次發(fā)掘出了一片古建筑遺址內(nèi)的鋪地磚和地基,清理出一塊80多平方米的房屋地基�?脊抨�(duì)還在房屋遺址旁清理出一塊分別由兩層階梯和四層階梯銜……[詳細(xì)]

15、等覺寺及雙塔

等覺寺(又名報(bào)國寺),位于巍山古城東北隅。始建于南詔,是巍山地區(qū)現(xiàn)存建筑年代最早的佛教寺廟,為明、清兩代僧綱司駐地。明永樂十六年(公元1418年),寺僧無用自應(yīng)天溧水(江蘇溧陽縣)來,與蒙化府土官左氏、蒙化大族善信等合力拆建,建成五進(jìn)四院,明正統(tǒng)二年(公元1437年)開始塑像。明成化元年(公元1465年)土知府左氏建雙塔于二門左右,諸善信增建殿宇五座。明萬歷二十七年(公元1599年)至三十四年(公元1605年),僧綱司住持性定募修各殿,又新建后殿兩廡及更衣廳并塑羅漢,至此,等覺寺為規(guī)模最大時,清代咸豐年間兵焚,大部被毀,僅余太陽宮等處,清光緒年間,於太陽宮之左建祿位祠,祀云貴總督林則徐,太陽宮之右改建昭忠祠,祀咸同年間陣亡、殉難諸人。等覺寺呈座北向南,前為雙塔,后為太陽宮,東院為祿位祠,西院……[詳細(xì)]

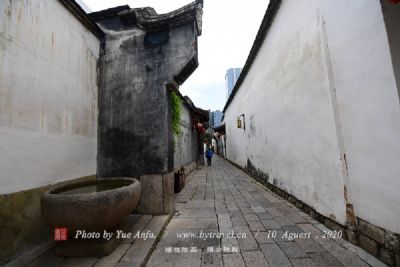

16、西門街古建筑群

西門街古建筑群位于云南省劍川縣境內(nèi)。劍川古城所在地歷史久遠(yuǎn),曾出土西漢五銖錢。古城始建于明洪武二十三年(1390年),已有600多年的歷史。至今完整地保留了明代格局,西門、北門、南門護(hù)城河橋猶存,歷經(jīng)滄桑,古貌依舊�,F(xiàn)還完整地保存著明清古建筑群,獨(dú)特的古街巷,眾多的明代古宅和清代民居。西門街古巷通幽,古宅較多,如七曲巷四合天井的何宅,五馬坊明代古建張宅、趙薄藩故居光祿第、原古譙樓下明建武將軍府第魯宅等。古城的居民至今仍生活在鮮活的文化生態(tài)當(dāng)中,古風(fēng)依舊,古習(xí)猶存。古城呈現(xiàn)出豐富的多元文化形態(tài),但始終保留著濃郁的原生白族本主文化和獨(dú)特的阿吒力佛教密宗文化。居民以白族為主,白語為主要交際語,白族民風(fēng)民俗保留十分完整。文獻(xiàn)名邦光彩照人,古城眾多的名人故居,仍在敘述著歷代風(fēng)流人物的往事。南門街至北門……[詳細(xì)]

17、南詔鐵柱廟

南詔鐵柱廟又名鐵柱觀、鐵柱廟,位于云南省大理州彌渡縣西面約6公里的太花鄉(xiāng)鐵柱廟村。因廟內(nèi)的一根鐵柱而出名,是彌渡縣最著名的古跡。南詔鐵柱,又稱崖川鐵柱、建寧鐵柱或天尊柱,鑄于唐、南詔時期,不僅是大理州內(nèi)僅有的六項(xiàng)國家級重點(diǎn)文物之一,也是全國絕無僅有的珍貴文物,是彌渡的鎮(zhèn)縣之寶。柱體為圓柱形,黑色,鐵質(zhì),實(shí)心,重約2069公斤,高3.3米,直徑32.7厘米,由五段接鑄而成。鐵柱的建立與宗教有關(guān)。祭柱是云南一些少數(shù)民族古老的宗教祭祀形式,源遠(yuǎn)流長。至于建柱的原因,有多種傳說。最盛行的一種說法是,諸葛亮平定南蠻,繳兵器,鑄鐵柱紀(jì)功,后由南詔世隆重鑄。每年農(nóng)歷正月十五,彝族人民聚集鐵柱廟,共同舉行祭柱活動,是當(dāng)?shù)氐膫鹘y(tǒng)節(jié)日。南詔鐵柱廟整座廟宇占地震6000余平方米,由大門、照壁、拱橋、硯池、山門、兩……[詳細(xì)]

18、大波那遺址

祥云大波那遺址,云南青銅文化遺址之一。亦稱祥云大波那木郭銅棺墓葬。地點(diǎn)在今祥云縣云南驛大波那。1963年發(fā)現(xiàn)。形狀為一座長方形豎穴土坑墓。內(nèi)有長條形巨木疊組的郭室,內(nèi)置兩面坡房屋狀銅棺,由7塊銅板組成,用4塊構(gòu)成房屋的四壁,上蓋兩塊人字形坡面屋頂,棺底墊一塊銅板,鑄有12只腳。棺的兩側(cè)壁及屋頂鑄幾何形花紋和云雷紋。兩頭橫壁鑄鷹、燕、虎、豹、野豬、鹿、鱷魚等動物。隨葬品豐富,銅器有鋤、錛等農(nóng)具和紡織工具;陶器有豆、罐等;兵器有矛、劍、啄、鉞等;-用具有釜、杯、尊、勺、豆、匕、箸(筷)等;樂器有銅鼓、葫蘆笙、環(huán)鈕圓筒鐘;還有房屋模型和豬、牛、羊、雞、狗六畜模型及各種飾物。經(jīng)測定為公元前465±75年,相當(dāng)于春秋晚期至戰(zhàn)國初期。從遺物判斷,墓主的族屬應(yīng)為《史記·西南夷列傳》所載的“椎髻、耕田、有邑……[詳細(xì)]

19、彌渡五臺大寺

五臺大寺位于苴力鎮(zhèn)下轄行政村——五臺村委會,是苴力鎮(zhèn)域內(nèi)儒、道、釋三教同流的宗教建筑群,整座寺宇坐東南西,前瞻太極群巒,后依五臺翠屏,東、南、北三面皆古木蒼天,青松掩映,景色宜人,真所謂“九州仙緣歸佛地,五臺玉案拱慈尊”�,F(xiàn)存古建有觀音閣及兩耳、彌勒殿、王母閣及兩耳、老君殿、孔子殿以及構(gòu)成寺宇大院的南北兩邊的廂房、中廂和西廂房,還有原屬寺廟養(yǎng)牲畜的北院,占地面積為4000平方米,建筑面積1831.36平方米,是彌渡縣現(xiàn)存規(guī)模最大、保存最完整的古建筑。民國抄本《彌渡縣志稿》中記載五臺大寺的修建年代為明初,后清雍正、道光、光緒又增修擴(kuò)建,民國13年(1924)及民國36年(1947),祥云桂花亭人普鳳祥先后組織鄉(xiāng)紳、信眾對五臺大寺進(jìn)行修繕和擴(kuò)建,使五臺大寺達(dá)到了“三閣五殿”(觀音閣及兩耳、彌勒殿……[詳細(xì)]

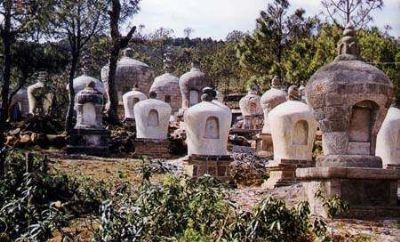

20、順蕩火葬墓群

順蕩火葬墓群在距云龍縣城70多公里的最北端,有一個古老的小集鎮(zhèn),無論是由縣城沿沘江直上,還是從蘭坪順沘江而下,它都會突然間奇跡般跳躍在你的眼前———它就是古老神秘的順蕩井。順蕩火葬墓群就位于云龍縣白石鎮(zhèn)順蕩村的蓮花山上,火葬墓群坐西朝東,墓葬多為橫向排列,整個墓地依山勢緩緩而下呈等腰三角形臺地,總面積1.5萬平方米。墓地現(xiàn)存古墓千余冢,完好的梵文碑92塊(梵文碑85塊,梵文經(jīng)幢7座)�;鹪崮谷菏敲鞔墓拍乖崛海瑥拿饔罉返郊尉改觊g都有,可見明代中期是最鼎盛的時期�;鹪崮谷菏钱�(dāng)?shù)匕鬃迥乖�,墓碑所刻死者多為楊、張、高、趙四姓,即現(xiàn)在順蕩居民的祖先墳塋,是整個云南省境內(nèi)保存得較為完整的火葬墓群之一,多數(shù)梵文及碑刻均較為清晰,是研究古代民俗和民族文化的重要史料,也是極為珍貴、精美的藝術(shù)品,是研究梵文歷……[詳細(xì)]

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�