嘉興市旅游景點(diǎn)介紹

浙江省 桐鄉(xiāng)市 嘉善縣 海寧市 南湖區(qū) 海鹽縣 平湖市 秀洲區(qū) 嘉興市文物古跡 嘉興市紅色旅游 嘉興市名人故居 嘉興市博物館 4A景區(qū) 嘉興市十大景點(diǎn) 全部 嘉興市特產(chǎn) 嘉興市美食 嘉興市地名網(wǎng) 嘉興市名人 [移動(dòng)版]

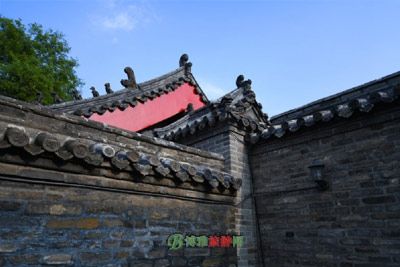

301、東岳廟

東岳廟位于西塘鎮(zhèn)華聯(lián)村東岳廟自然村,年代為民國,類別為近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑。1986年12月15日,東岳廟被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

302、錢能訓(xùn)墓

錢能訓(xùn)墓位于惠民街道惠通村丁家浜自然村南側(cè),年代為民國,類別為近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑。1986年12月15日,錢能訓(xùn)墓被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

303、三官塘橋

三官塘橋位于羅星街道南門社區(qū)瓶山街南側(cè)龍鼎小區(qū)內(nèi),年代為清,類別為古建筑。三官塘橋位于羅星街道瓶山街南側(cè)龍鼎小區(qū)內(nèi)。清光緒《嘉善縣志》記載:明萬歷二年(1574)知縣李仕華等倡議建橋,翌年落成,取名見龍橋,萬歷四十四年(1616)橋南建三官塘小廟,改稱三官塘橋,清咸豐十年(1860)毀于兵亂,同治七年(1868)邑人許經(jīng)幫等募資重建。1986年12月列為縣級(jí)文物保護(hù)單位。三官塘橋占地113平方米,為單孔石拱橋,南北向跨南護(hù)城河,橋長31米,橋面寬2.8米,橋堍寬3.7米,矢高5.3米,拱跨9.6米。拱圈縱聯(lián)并節(jié)分列砌置,橋欄為美人靠,無望柱。南北各有29級(jí)臺(tái)階及1個(gè)平臺(tái)。該橋年代較久遠(yuǎn),保存相對(duì)完整,是研究清代橋梁的實(shí)物例證。1986年12月15日,三官塘橋被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

304、慈山

慈山位于魏塘街道中山社區(qū)亭橋南路150號(hào),年代為清,類別為古建筑。1986年12月15日,慈山被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

305、嘉善縣烈士陵園

嘉善縣烈士陵園位于魏塘街道中山社區(qū)陵園路16號(hào),年代為1954年,類別為近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑。1982年9月17日,嘉善縣烈士陵園被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

306、流慶橋

流慶橋位于陶莊鎮(zhèn)陶莊社區(qū)北新街,年代為宋、清,類別為古建筑。原名永慶橋,俗稱八字橋。清光緒《嘉善縣志》記載:宋時(shí)由鄉(xiāng)人陶大猷重建。1982年12月公布為縣級(jí)文保單位。該橋占地54平方米,為單孔石拱橋,南北走向跨柳溪河,橋長20米,橋面寬2.5米,橋堍寬2.7米,矢高2.9米,拱跨8.1米。拱圈縱聯(lián)分節(jié)并列砌置,拱圈頂刻有“流慶橋”三字,橋體兩側(cè)實(shí)體欄板,橋身兩側(cè)天磐石各有一對(duì)螭首雕,南北各有12級(jí)臺(tái)階。南橋堍西側(cè)橋身一塊青石刻有“大清乾隆六十年(1795)歲次乙卯正月穀旦重修”。流慶橋橋身多為紫紅色沙石,一些青石為清代重修時(shí)添加。流慶橋結(jié)構(gòu)和造型基本未改宋制。該橋歷史悠久,造型優(yōu)美,且作為嘉善境內(nèi)僅存的宋橋,具有重要的歷史、科學(xué)、藝術(shù)價(jià)值。1982年9月17日,流慶橋被公布為嘉善縣文物保護(hù)單……[詳細(xì)]

307、凈土橋涼亭

凈土橋涼亭位于姚莊鎮(zhèn)姚莊村前浜南側(cè)茜涇塘北岸,年代為清,類別為古建筑。1982年9月17日,凈土橋涼亭被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

308、張安村遺址

張安村遺址位于姚莊鎮(zhèn)界涇港村張安村自然村,年代為新石器時(shí)代,類別為古遺址。1982年9月17日,張安村遺址被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

309、小橫港遺址

小橫港遺址位于羅星街道鑫鋒村曬浜自然村,年代為新石器時(shí)代,類別為古遺址。1982年9月17日,小橫港遺址被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

310、獨(dú)圩遺址

獨(dú)圩遺址位于羅星街道厙浜村西北角的獨(dú)圩自然村的東部,年代為新石器時(shí)代,類別為古遺址。1982年9月17日,獨(dú)圩遺址被公布為嘉善縣文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

311、錢塘江海塘海鹽敕海廟段和海寧段

錢塘江海塘海鹽敕海廟段又稱“魚鱗塘”,位于浙江省嘉興市海鹽縣武原街道東部沿杭州灣一帶。此段海塘南至南臺(tái)頭閘北側(cè),北至城北路口,長約2300米,是錢塘江海塘的重要構(gòu)成部分。魚鱗塘始建于明嘉靖二十一年(1542年),由浙江水利僉事黃光升創(chuàng)筑,用以抵御海水入侵。黃光升修筑的魚鱗塘采用五縱五橫的條石疊筑方法,底部開槽打樁,一二層五縱五橫作“丁”字形排列,三四層五縱四橫遞減,跨縫相疊至十八層。南接海寧,北連平湖。歷代增筑,清乾隆、道光年間曾對(duì)海塘進(jìn)行維修�,F(xiàn)海塘為重力式魚鱗石塘,大部分為雙蓋魚鱗石塘,塘底有木樁,塘外向海中有護(hù)坡、“丁”字挑水壩,塘上有防浪墻。魚鱗塘是研究海鹽縣歷史、文化、經(jīng)濟(jì)、軍事、水利設(shè)施的實(shí)物見證,具有重大的歷史價(jià)值。現(xiàn)保存較好,仍在使用,2017年被評(píng)為浙江省級(jí)文物保護(hù)單位。2……[詳細(xì)]

312、王店糧倉群

王店糧倉群位于秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)四喜社區(qū)塘東街13號(hào)長水塘東岸,建于20世紀(jì)50年代,占地面積約5700余平方米,建筑面積約1583平方米。糧倉群自西向東三排平行錯(cuò)位等距離排列,共計(jì)14個(gè),均為房式倉與立筒倉結(jié)合的組合型蘇式糧倉�!巴醯昙Z倉群的存在,直接反映了嘉興與大運(yùn)河相輔相成的興衰關(guān)系�!毙阒迏^(qū)文旅局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,嘉興是全國著名的糧食產(chǎn)區(qū),過去漕糧運(yùn)輸依靠水運(yùn),因此嘉興地區(qū)在大運(yùn)河畔建了不少糧倉。其中王店糧倉群位于大運(yùn)河嘉興段的重要支流長水塘畔,是王店周邊地區(qū)糧食集中儲(chǔ)存和運(yùn)輸中轉(zhuǎn)的重要設(shè)施。同時(shí),王店糧倉群建筑形制特殊,在嘉興同類建筑中較為罕見,反映了新中國建立之初模仿蘇聯(lián)工農(nóng)業(yè)建設(shè)模式的史實(shí),因此建筑本身同樣具有較高的科學(xué)研究價(jià)值。2017年,王店糧倉群被評(píng)為省級(jí)文保單位,如今又更上一層……[詳細(xì)]

313、嘉興子城遺址

嘉興子城遺址建于三國時(shí)期吳黃龍三年(公元231年)。當(dāng)年,由拳縣“野稻自生”,吳大帝孫權(quán)認(rèn)為是祥瑞之兆,下詔改由拳縣為禾興縣,同時(shí)命令郡縣“修城郭,起譙樓,掘深池大塹”,修建起城池。赤烏五年(公元242年),孫權(quán)立兒子孫和為太子,和禾同音,為避諱,改禾興縣為嘉興縣。唐末文德元年(公元888年)或乾寧三年(公元896年),嘉興擴(kuò)筑大城,周十二里。人們把-的大城叫母城,把圍內(nèi)的老城叫子城,其垣墻稱為子墻。一座城市的“形”,主要依生于它的街巷格局,正是有了這后來被稱為“子城”的嘉興城雛形,人們才會(huì)在這里從事生產(chǎn)、安居樂業(yè)。唐代嘉興外城的修筑,奠定了嘉興運(yùn)河繞城、前朝后市的基本格局。史料記載,它是嘉興歷代州府衙署所在地,也是浙東北地區(qū)的政治中心。自唐至清,子城一直是縣、軍、路、府的衙署,太平天國時(shí)期……[詳細(xì)]

314、馬鳴村

嘉興桐鄉(xiāng)市馬鳴村是典型的江南水鄉(xiāng)平原村落,地處長江三角洲杭嘉湖平原中部。這里也是桐鄉(xiāng)市現(xiàn)存為數(shù)不多還保有原始江南鄉(xiāng)村慢生活的地方,你可以感受到原汁原味的江南市井生活氣息。洲泉的馬鳴村,有一條百年歷史的老街,叫馬鳴老街。老街很短,從東頭走到西頭,才50多步;老街很窄,小汽車不能過。但這條老街絕對(duì)是村里的文化經(jīng)濟(jì)中心。住在老街上的居民悠然自得,幾十年如一日維持著最初的簡單質(zhì)樸。他們?cè)诶辖众s集、喝茶、吃面、閑聊、打牌,老街外的喧囂與熱鬧與他們無關(guān),這里是江南現(xiàn)存不多保有原始江南鄉(xiāng)村慢生活特色的地方。老街的各種建筑都是江南生活的縮影,茶館、肉鋪、雜貨店、理發(fā)店,在歷史的滄桑中,木屋的紅漆逐漸褪去,石板路的顏色愈發(fā)深沉。凌晨三四點(diǎn)鐘是老街最熱鬧的時(shí)刻,天微微亮,雞鳴狗吠,老街的茶館里坐滿了茶客,氤氳的……[詳細(xì)]

315、嘉興大曹王寺

嘉興大曹王寺 嘉興大曹王寺坐落在歷史悠久、風(fēng)景秀麗、古跡眾多的江南水鄉(xiāng),嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)。始建于北宋年間,距今已有一千多年的歷史。蔣薰詩曰:“望得江南十里春,曹王寺外踏青頻”。相傳大將軍曹彬在平定浙江時(shí),為了保全浙江百姓生命而無法完成使命,最后毅然以自刎作為復(fù)旨,江南老百姓為了紀(jì)念他而建此寺,因稱為大曹王寺。寺院規(guī)模宏大,占地四十余畝,早在宋、元時(shí)期即已是嘉興著名的旅游圣地。在明代有清明“游曹王”之說,香客不遠(yuǎn)數(shù)百里而來,趕廟會(huì)三天。明弘治《嘉興府志》記載:“每歲三月,鄉(xiāng)人市女燒香者萬計(jì)�!泵磕甑那迕鞴�(jié)和八月初二廟會(huì)仍是人山人海、接踵而至,不僅四周鄉(xiāng)鄰的善男信女集于此,還有上海、蘇州、杭州、無錫、常熟的香客和護(hù)法信眾也紛紛踏至而來,商賈環(huán)寺成市,到清代更是成為集鎮(zhèn)。如今是南湖區(qū)主要旅……[詳細(xì)]

316、吳家浜遺址

吳家浜遺址位于嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)來龍橋村吳家浜自然村,北臨吳家浜,現(xiàn)已填掉一部分,西南為河,東為田與村莊。據(jù)出土文物判斷屬新石器時(shí)代馬家浜文化晚期,面積約33000平方米。1981年試掘發(fā)現(xiàn),地層堆積分為三層:第一層為耕土擾亂層,厚約30—40厘米,發(fā)現(xiàn)少量的近代磚瓦和青瓷片;第二層為文化層,分上層與下層,上層約5—18厘米,土色呈灰褐色斑點(diǎn)與第一層有較明顯土色界線,有較少細(xì)碎陶片與小塊碎紅燒土,下層厚約5—20厘米,土色與上層無明顯差別,土質(zhì)上下不同,發(fā)現(xiàn)少量的碎小陶片和小塊紅燒土,燒土中帶有蘆葦印痕;第三文化層的土質(zhì)厚有10—40厘米,和第二層土質(zhì)有明顯不同,并沾有草木灰,出現(xiàn)很多牛骨、牛牙、豬牙、鹿牙、魚骨等為數(shù)不少的獸骨和不少的陶片及大塊有印痕的紅燒土。調(diào)查試掘面積小,沒有發(fā)現(xiàn)完整器……[詳細(xì)]

317、鐘家港遺址

鐘家港遺址位于嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)四聯(lián)村9組,東側(cè)為南湖大道,南側(cè)為鐘家港,并有一片民房,西側(cè)為村道,北側(cè)為桑樹地、油菜地。遺址呈梯形,占地面積約20000平方米,系新石器時(shí)代馬家浜文化早期的聚落址。遺址地上現(xiàn)種有桑樹,當(dāng)中豎有一高壓電線鐵塔,中部在開挖鐘家港時(shí)被破壞,開挖河面寬約10米。文化層厚約1.10米,文化類型較單純,包含物豐富,保存尚好,發(fā)現(xiàn)較多陶片和大量獸骨。陶片多為夾砂紅陶,也有泥質(zhì)紅陶,表紅胎黑、素面,器型有腰沿釜、敞口盆等。鐘家港遺址屬馬家浜文化早期,存在時(shí)間早,器物類型特殊,具有較高的歷史和科學(xué)價(jià)值。1992年公布為嘉興市級(jí)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

318、大墩港遺址

大墩崗遺址位于嘉興市秀洲區(qū)王店鎮(zhèn)建南村佛子自然村23、24組,錢新公路西50米處,滬杭高速西北側(cè)30米左右,靠南50米有河港。遺址面積13000平方米,原土墩有3米多高。1999年園區(qū)開發(fā)時(shí)發(fā)現(xiàn)玉璧、玉鐲、黑皮陶折腹碗、石鏃、玉珠和玉錐形飾各一件,并上交嘉興博物館。據(jù)出土文物可知該遺址為新石器時(shí)代良渚文化的聚落址。經(jīng)過土地平整現(xiàn)遺址范圍內(nèi)種植桑樹,已無高墩。大墩崗遺址范圍較大,出土文物檔次較高、類型特殊,反映了這一地區(qū)在良渚文化時(shí)期的特殊地位,有較高的歷史和科學(xué)價(jià)值。2009年公布為嘉興市級(jí)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

319、雙橋遺址

雙橋遺址位于嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)雙橋村,面積約11000平方米,1953年發(fā)現(xiàn),整個(gè)雙橋周圍及原蘇嘉公路兩側(cè)均有文化層分布。1973年進(jìn)行了局部發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)文化層,出土魚鰭型足鼎、雙鼻壺、圈足盤、高腳杯、折腹盆等陶器、有段石錛、扁平穿孔石斧等石器及少量骨器,年代從新石器時(shí)代良渚文化一直延伸到春秋戰(zhàn)國。現(xiàn)遺址地上建有教學(xué)樓,中心位置為操場,地面未采集到陶片。該遺址范圍較大,延續(xù)時(shí)間長,出土文物種類豐富,具有較高的歷史和科學(xué)價(jià)值。1981年公布為嘉興市級(jí)文物保護(hù)單位。2023年7月,入選浙江省第八批省級(jí)文物保護(hù)單位名單�!�[詳細(xì)]

320、雀幕橋遺址

雀幕橋遺址位于嘉興市南湖區(qū)東柵街道雀墓橋村趙浜自然村,占地面積約45000平方米,南北300米,東西150米。該遺址在1972年造橋時(shí)曾發(fā)現(xiàn)過一組良渚文化陶器,1982年二普時(shí)地區(qū)文物普查隊(duì)發(fā)現(xiàn)塌方,經(jīng)省文物局批準(zhǔn),1983年初挖探溝二條,試挖掘面積26.2平方米,兩溝均位于公路以南7米左右的高地北側(cè),發(fā)現(xiàn)墓葬二座,文化層為三層。出土的陶片體積較大、陶質(zhì)疏松,器形有:鼎、深腹缽、罐形器、盛濾器等,為崧澤文化器物。1983年經(jīng)兩次搶救性發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)文化層相當(dāng)于崧澤文化,良渚文化、古吳越文化三個(gè)不同時(shí)期的文化堆積,有古井14眼,新石器時(shí)代墓葬8座,灰坑2個(gè),灰溝1條,編號(hào)小件400多件。該遺址出土器物數(shù)量較多,類型豐富,時(shí)間跨度大,具有很高的歷史和科學(xué)價(jià)值。2017年公布為浙江省級(jí)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ鍛嵍闁哄瀵ч崐鎶芥煙閸忚偐鐭岄柛宀嬫嫹

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�