井陘縣旅游景點介紹

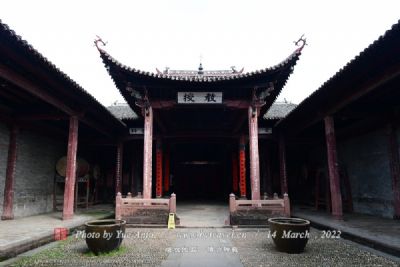

21、井陘顯圣寺

顯圣寺位于河北省石家莊市井陘縣天長鎮(zhèn)內(nèi),是井陘最著名的佛教寺院,始建于隋開皇年間(公園585年),距今已有一千四百多年歷史。隋文帝即位后,即下詔令全國各州縣建僧寺、尼庵各一。顯圣寺即為當時所建,據(jù)考宋代以前該院稱天宮院,宋大中祥符七年(公元1014年),工部尚書參知政事,丁謂、中書侍郎兼刑部尚書平章事向敏中,守司空兼門下侍郎平章事王旦奉宋真宗之命又勅建該寺,并賜名為慶成院。宋金時期該寺曾顯赫一時,元明清各代屢有修葺,明以后稱顯圣寺,明清兩代為縣僧會司所在。清季寺漸殘破,民國十年蓮海法師又募款重修,并更名為“陘山寺”,但顯圣寺之名仍沿稱至今。顯圣寺所在井陘舊城之古城垣及城內(nèi)之孔廟大殿、城隍廟大殿均為河北省文物保護單位,舊城城廂及河東村一帶,有國家級文物保護單位—隋至元之井陘古瓷窯遺址,河東村有……[詳細]

22、天長鎮(zhèn)乏驢嶺

乏驢嶺井陘西部一個有故事的小山村�!皬埞H困乏于此,因此得名�!贝蹇诰d河之上,百年鐵橋橫亙;村中老民居前,騾馬古道遺跡尚存;村后,太行第一渠“綿右渠”至今流淌。地處冀晉險要的乏驢嶺,是娘子關(guān)下第一門戶,“欲奪娘子關(guān),必占乏驢嶺”。作為兵家必爭之地,乏驢嶺周邊存有三座古山寨,晉軍坑道工事隨處可見,日軍曾在此建有七座炮樓。對日作戰(zhàn)中,這里曾發(fā)生過慘烈的“血戰(zhàn)乏驢嶺”之戰(zhàn),曾是百團大戰(zhàn)的重點戰(zhàn)場之一。傳說與史實,古代與近代,水利與戰(zhàn)爭,乏驢嶺雖小,故事卻可圈可點。從井陘縣城微水向西19公里,天長鎮(zhèn)西側(cè)4公里,在井陽公路(307國道輔路)邊,遠遠的就能看到一座鐵橋,這就到了乏驢嶺。鐵橋的南頭,有一個張果老倒騎毛驢的塑像。乏驢嶺名字的由來,據(jù)傳就與張果老有關(guān)�!读邢蓚鳌份d:“張果驢困乏于此,因此得名。……[詳細]

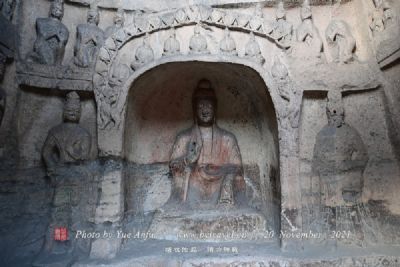

23、井陘龍窩寺石窟

龍窩寺石窟位于井陘縣城微水西南25公里、天長古城西10公里的小龍窩村西0.5公里處石崖上。石窟前臨燕晉古驛道,今307國道由石窟西南繞過。石窟東北為石太高速公路。龍窩寺石窟為石家莊市境內(nèi)現(xiàn)存十余處石窟之一,由于其獨特的、具有地方特色的佛像雕刻以及石壁上諸多古人題刻,故在1993年被定為河北省重點文物保護單位。龍窩寺建造年代已不可考。清雍正《井陘縣志》中有“龍窩,在縣西南二十里。石壁峭立,古柏崖生;梵宇樓臺,頗為可觀。傳神龍斷路,貨郎仗劍斬之。至隆慶間,大雨沖出枯骨一窖,約數(shù)百斤許�!饼埜C寺及其西大龍窩村、其東小龍窩村皆由此而得名。原龍窩寺規(guī)模較大,寺前西南、東北兩端各建有樓閣一,閣下即為燕晉往來大道。而寺建于兩閣間古道西臨石崖處。舊有大殿、配殿及僧舍等建筑。昔為邑中名勝之一。寺院于解放后擴建……[詳細]

24、井陘掛云山景區(qū)

掛云山風景區(qū)位于井陘縣東北部,距石家莊市20公里,素有“小泰山”之稱。東望是一望無際的華北平原,西顧為莽莽蒼巖的太行群峰。掛云山西峰稱青泉觀,又稱“觀日峰”,是登高觀日出的絕佳之地。山頂建有三皇五帝廟,連心橋,祭烈臺,烈士紀念亭。在掛云山腳下的孫莊,是解放戰(zhàn)爭期間中央直屬機關(guān)子弟的育才學校所在地,中央機關(guān)進駐西柏坡,其工作人員的子弟在此讀書生活近兩年�,F(xiàn)在仍存遺址。1940年9月5日傍晚,石家莊等地日軍集中兵力,要圍追堵截妄圖消滅我軍主力部隊于滹沱河畔。為掩護主力部隊安全轉(zhuǎn)移拖住敵人,三中隊隊長李鴻山,和區(qū)大隊婦女部部長呂秀蘭根據(jù)地形,進行戰(zhàn)斗部署。由呂秀蘭帶三中隊的一個機槍組和區(qū)小隊及民兵守衛(wèi)臥狼垴這個制高點。主峰西面是上掛云山的主要通道,由李鴻山中隊長帶領(lǐng)兩個排和三峪、上莊兩村民兵把守�!�[詳細]

25、井陘水鄉(xiāng)

井陘水鄉(xiāng)位于威州,冶河兩岸,風光秀麗,景色別致,身臨其境,仿佛置身江南,故有“井陘江南”的美譽;河道廣闊、平坦,水面幽靜,宛若平湖,河邊更有九蓮洞、賈良圖、賈良田烈士紀念館等一批自然、人文景觀,是集水上、陸上,人文景觀和自然景色相結(jié)合的景區(qū)。每逢春季,冶河兩岸,郁郁蔥蔥、山川秀美;一入冬季,水天一色、群鳥于飛,蔚然壯觀,令人流連忘返、心曠神怡。更有數(shù)萬游鴨在河中嬉戲,構(gòu)成一幅清麗多姿的水鄉(xiāng)風景。華北最大的冷水魚養(yǎng)殖基地也建于此,在基地的南邊有個休閑度假村,所謂“村”其實就是一塊人工整理過的空地,建了幾座蒙古包,這里群山環(huán)繞,綠樹成蔭。有一片非常有意境的柳林,水面鴨子成群,水美魚豐。岸邊有10來條船供游人娛樂,河邊淺水里可以捉據(jù)說可以免費捉小龍蝦,會捉的一天可以捉10來斤。交通指南景區(qū)地址:河……[詳細]

26、井陘朝陽寺

井陘朝陽寺位于井陘縣北正鄉(xiāng)東南正村,西鄰微礦工路,交通便利,2001年6月1日被井陘縣民政局批準為佛教活動場所。據(jù)寺內(nèi)碑文記載,朝陽寺先后于明朝嘉靖年及清朝嘉慶年間進行過重修。但由于年代久遠、世事滄桑,寺內(nèi)殿宇損壞嚴重,佛容失色、僧僚短缺,景況凋零。自1997年以來寺內(nèi)各殿均已多次重修,如今朝陽寺建筑總面積現(xiàn)為635.66平方米,朝陽寺的發(fā)展已初具規(guī)模。大雄寶殿重建于明代嘉靖年間,清道光十年重修。1999年4月再次大修,2006年5月重建,現(xiàn)建筑面200平方米,殿內(nèi)正面3尊銅鑄佛像,為釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛,均高3.6米。鑄銅護法2尊,分別是迦葉、阿難,均高2.5米,兩邊供奉十八羅漢。殿內(nèi)金碧輝煌,香火旺盛,能容納百余名信眾開展佛事活動。觀音殿建于明代嘉靖二十五年十月,清代嘉慶五年六月……[詳細]

27、井陘趙孤園景區(qū)

趙孤園位于井經(jīng)縣北孤村趙孤山東麓,在蒼巖山旅游路旁。為春秋時期晉相國趙盾友人程嬰藏趙氏孤兒的地方。據(jù)《史記趙世家》記載:晉景公三年(前597年),晉權(quán)臣屠岸賈殘殺趙盾子趙朔全家,并搜捕嬰兒趙武,程嬰與趙朔門客公孫杵臼定換嬰之計,杵臼獻身,程嬰抱趙武俱匿山中15年。相傳當年程嬰帶趙武在此晝藏山洞,夜宿古剎,在當?shù)匕偻兜难谧o和幫助下,熬過十幾個春秋。孤臺由此而得名,趙孤山(又名孤山)、趙孤園皆由此而得名。整個趙孤園景區(qū)的面積為38萬平方米,是一處以程嬰藏孤為主題的集自然風光、人文景觀和歷史傳說為一體的古建園林。園內(nèi)有藏孤古剝、程嬰與趙武的臥室遺址、盤古洞、軒轅洞、啟蒙園、程嬰祠、南北藏孤洞、望都龕、瓊瑤臺、九宮陣、以及省級保護文物宋代壁畫等20多個景點,還有程嬰舂米用過的石臼等珍貴文物。藏孤古剎……[詳細]

28、井陘大梁江村

大梁江位于井陘縣南障城鎮(zhèn)西部,該村有保存完好的明清古民居建筑,是一個完整的山區(qū)古村落。街道和巷子,全部用青石和卵石鋪成,高低交錯、縱橫交織。村中的石碾、石碑、石刻隨處可見,石砌排水洞貫穿整個村落。314座四合院,共4000多間房,兼有北京四合院和山西民居的雙重特色,且依山就勢而建,高低錯落,古色古香,有著歷史的厚重感。房屋以石材為主,輔以磚木,有的粗獷奔放,一派農(nóng)家淳樸風貌;有的精雕細刻,雕梁畫棟,顯示著富貴之氣。最具代表性的是“武舉人院”,占地兩畝,房屋百間;該宅院有九個院落,相通相連,又各自獨立,俗稱“一宅九院”。整座院落高大宏偉,氣勢威嚴,是大梁江村最豪華的四合院群落。大梁江原不叫此名。明朝時,連接晉冀的這道山溝兩側(cè)山坡,草木繁盛,尤以桃樹居多,每逢秋季,山桃滿掛,香甜可口,此溝便得名……[詳細]

29、井陘風擋山

風擋山位于石家莊以西75公里井陘境內(nèi),海拔1020米的風擋山,位于井陘縣測魚鎮(zhèn)沿莊村東南,是太行山第一道嶺,與井陘,平定,昔陽,元氏,贊皇五縣交界地方,山西面是張河灣蓄能電站,山南面是錦山風景區(qū),毗鄰203省道200米。山底海拔460米山頂海拔1020米。山勢陡峭,植被良好,山腳下一條季節(jié)河。半山上多處清泉四季長流,且冬天不凍。山頂并有開闊平地和松樹林。野生動物種類繁多,有狍子,野豬,狼,野雞,石雞等。自5月份開始山花遍地,到9、10月紅葉漫山。深秋時節(jié),滿山的樹木五彩繽紛,層林盡染,形成彩林的秀美景觀。其中那黃櫨葉,在陽光的照射下顯得通透明亮和別的地方有極大的不同。極目遠眺,遠山近坡,鮮紅、粉紅、猩紅、桃紅,層次分明,似紅霞排山倒海而來,景色美輪美奐,瑰奇絢麗,是攝影家創(chuàng)作的好去處。風擋山……[詳細]

30、井陘竇王嶺景區(qū)

竇王嶺景區(qū)位于鹿泉市和井陘縣的交界處,屬井陘地界。2010年開發(fā),占地面積1000余畝。為何叫竇王嶺?蓋因隋末農(nóng)民起義英雄竇建德曾率兵在在此戰(zhàn)斗和生活而得名——這里散落著1300年前竇建德農(nóng)民起義軍的行營。竇建德推翻隋朝-,建立大夏政權(quán)的征戰(zhàn)中,在此安營扎寨,建立根據(jù)地,形成有前沿有縱深有后方的防御體系。在井陘縣20多個村莊都有竇建德起義軍的遺跡和傳說。比如:竇建德曾屯兵的營寨,現(xiàn)在還叫上寨、南寨、北寨。傳說竇建德被殺后埋葬的地方至今還叫竇王墓村。竇建德在安置南陽公主出家蒼巖山之前,供南陽公主居住的探花樓也巍峨挺拔的矗立在景區(qū)之中。這里還蜿蜒著2380年前的長城始祖戰(zhàn)國中山古長城。據(jù)了解,這段長城比秦長城還要早160年。《史記·趙世家》記載:“趙成侯六年(公元前369年),中山筑長城”。這里……[詳細]

31、井陘天長古鎮(zhèn)

天長鎮(zhèn)位于井陘縣西部,東距河北省會石家莊市45公里,西距山西省會太原市135公里,北距革命圣地西柏坡60公里,南距國家級風景名勝區(qū)蒼巖山38公里。該處為太行八陘之一,是石家莊市進入太原市的必經(jīng)之地,素有“晉冀交通咽喉”之稱。這里交通方便,有石太高速公路、國道307公路、省道平涉公路從鎮(zhèn)區(qū)通過。天長鎮(zhèn)為河北省重點鎮(zhèn),現(xiàn)轄49個行政村,鎮(zhèn)域總面積101.1平方公里。總?cè)丝?1247人,其中,鎮(zhèn)區(qū)有常住人口11158人,外來務(wù)工、經(jīng)商和求學的暫住人口5510人。鎮(zhèn)域現(xiàn)有耕地40800畝。2008年全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟總產(chǎn)值442168萬元,農(nóng)民人均純收入4864元。2008年全鎮(zhèn)財政收入突破億元大關(guān)。天長鎮(zhèn)歷史悠久,作為村落始于漢,唐代中期稱天長鎮(zhèn),唐末設(shè)天長軍,成為著名的軍城。宋熙寧八年(公元1075年……[詳細]

32、井陘舊城城墻

位于井陘縣西南、娘子關(guān)東約30公里處,有“簸箕城”之稱。位于井陘縣西南、娘子關(guān)東約30公里處。東、南、西三面臨綿河,北依土山,有“簸箕城”之稱。唐代設(shè)天長鎮(zhèn),北宋熙寧八年(1075年)移井陘縣治于此。明初,據(jù)載縣城周三里二十步,高三文五。明嘉靖九年(1530年)南城被河水沖壞,后以石砌南城。隆慶六年(1572年)大雨,雉堞崩毀,改砌石城,并在南門處設(shè)甕城。后多次維修�,F(xiàn)除城樓外,保存尚完整。有文廟、城隍廟、顯圣寺、皆山書院等。東門外有清筑東關(guān)大橋跨于綿河。東南角外突出一段,有一門,稱“小南門”,乃為防備湍急水流而設(shè)�,F(xiàn)舊城南城墻保存比較完整,南城墻及甕城城墻全長5203米,南部石砌城墻高度大部分為7~9米,垛墻高14~15米,底寬12米,頂寬525米,全部用毛石砌筑,城門位于南城墻的……[詳細]

33、井陘窯遺址

井陘窯遺址位于河北省井陘縣中北部和井陘礦區(qū),是一處分布面廣、燒造時間長、文化內(nèi)涵豐富的古窯址群。它歷經(jīng)隋、唐、五代、宋、金直至元、明、清共約1300多年的歷史時期。井陘窯是在我國陶瓷文化史上占重要地位的河北省四大窯之一,2001年被列為國家級重點文物保護單位。中國考古工作者經(jīng)過10年的考古調(diào)查,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并確定了10處窯區(qū)遺址,其中河東坡區(qū)、馮家溝區(qū)的面積已超過10萬平方米,而城關(guān)窯址時代跨度大,內(nèi)涵豐富,最為重要。井陘窯生產(chǎn)的瓷器釉色、裝飾、品種豐富多彩。釉色以白釉為主,兼燒黑釉、天目釉、黃釉、清花釉及三彩器。品種以盤碗為主,另也有瓷枕、罐等20多個品種。裝飾手法以劃花、刻花、印花、鏤空為主。井陘窯出土的12件印花模子顯示了金代印花的精湛藝術(shù),其圖案反映內(nèi)容豐富,技法多樣。井陘窯遺址的發(fā)掘填……[詳細]

34、隱鳳山

隱鳳山位于石家莊市井陘縣南障城鎮(zhèn)北障城村村北,距石家莊約35公里,是一處新開發(fā)的以險峻奇秀為特色的風景區(qū)。隱鳳山不是很高,海拔800余米,但是山勢雄偉,懸崖聳立。 隱鳳山很美,它環(huán)形的絕壁山體,猶如一只從烈火中振翅高飛的鳳凰,其下鳳凰海更是美得令人臨波沉醉……隱鳳山海拔只有約800米,但就是在這800米的峭壁之上,有著凌波吊橋、懸空棧道、懸崖云梯、隱蔽山洞。 傳說,隱鳳山曾是貂蟬的隱居場所,山上至今還留有貂蟬隱居時的遺跡,這也正是隱鳳山一名的由來。貂蟬的歷史已煙消云散,她本人也已成為過眼云煙,成為涅 之鳳,把這座環(huán)形大山命名為“隱鳳山”,也算是當?shù)厝藢λ詈玫淖纺盍�。或者,對于隱鳳山來說,貂蟬就是它靈魂的全部�!�[詳細]

35、秦皇古道

秦皇古道距石家莊30公里,井陘縣城向東5公里,石太公路、石太鐵路倚其而過。這里關(guān)山環(huán)立,地勢險要,是山西、陜西通京的交通要沖,為歷代兵家必爭之地。 古驛道長約百里,貫穿太行山、建在山嶺溝谷中。這條古驛道的歷史可追溯到秦代,曾是古代燕趙通向-的交通要隘,控制冀晉兩省的咽喉所在。 通向古道的上行石路比較陡峭,路邊保留著或立或臥、殘缺不全的石馬、石獸,以及明清兩代文官武將的石像。繞過一個山口,一座雄關(guān)豁然出現(xiàn),這就是扼守古驛道的東天門,門匾上題有“西通-”四個藍底金字。東天門是一座關(guān)城,分東閣、西閣,兩閣相距不足50米。南北兩峰直插兩閣,渾然成為一體,閣在正中如同兩把鐵鎖,牢牢地-著關(guān)隘�!�[詳細]

36、石鼓寺

石鼓寺位于井陘縣城西北25公里的陘山上,景區(qū)占地10平方公里,相傳周穆王曾在此狩獵。石鼓寺現(xiàn)存石鼓一面,傳說是女媧補天之石雕成。貞觀五年石鼓曾不擊自鳴,驚動天子御駕親臨。這里林木繁茂,四季風景如畫,古人曾有“百里山巒百里景,移步拾階滿山詩”的勝贊。……[詳細]

37、甘陶湖

甘陶湖位于蒼巖山福慶寺南13公里,水面面積100余畝,蓄水1.2億立方米。這里湖光十色、景色迷人,可休閑垂釣、駕船觀光,有“北方小三峽”之稱,國家批準在這里投資70多億元的蓄能電站正在興建中�!�[詳細]

38、井陘金華寺

金華寺位于井陘縣東南部,距井陘縣城10公里,景區(qū)占地近萬畝,山嶺相依、群峰如套、山水相映、景色秀美、植被茂密、空氣清新。區(qū)內(nèi)的金華寺始建于漢代,相鄰有觀音山、三清觀、朝陽洞等景觀。景區(qū)內(nèi)建有多座家庭式別墅,可帶家人到這里,休閑度假,避暑療養(yǎng)。金華寺風景區(qū)氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶约撅L氣候。因受小環(huán)境影響,氣候區(qū)域性變化較為明顯,金華寺景區(qū)現(xiàn)有天然次生林400公頃,植物資源較為豐富,三季有花,四季常青。春季百花爭艷,槐花遍野,芳香襲人;夏季綠色盛裝,林蔭蔽日;秋季滿山紅葉,層林盡染;冬季蒼松翠柏點綴山間,景觀價值很高。景區(qū)內(nèi)地層古老,基巖裸露,下層巖石為震旦系,地形較復(fù)雜,利于大氣降水儲存,有淺層地下水和地表徑流,泉水豐富。園中水質(zhì)上乘,為天然礦泉水,當?shù)匕傩諢o一例癌癥、心腦血管疾病患者。景區(qū)內(nèi)野生動……[詳細]

39、福慶寺

福慶寺位于河北省井陘縣南蒼巖山風景名勝區(qū)內(nèi),東鄰鑾駕山,西連朱會嶺,南接天臺山,北與鑾臺坡隔寺溝河相望。福慶寺原名興善寺,相傳為觀音菩薩古老道場。據(jù)寺中現(xiàn)存最早的宋乾興元年(1022年)《井陘縣大化鄉(xiāng)新修蒼巖山福慶寺碑銘井序》碑文所記,福慶寺原創(chuàng)建于何人何代,在北宋咸平年間(998-1003年)就已失去了考核的依據(jù),那時僅在當?shù)厝酥袀髡f此寺“舊名興善寺”,“昔有公主于此出家”。碑文中還記載了,宋咸平五年(1002年),五臺山華嚴宗僧人詮悅,由華嚴寺來此重修廟宇的情景。尤為重要的是詳細記敘了詮悅與另一憎人智簧,到譙郡上疏真宗,要求批準重修蒼巖山寺,以及大中祥符七年(1014年)宋真宗敕賜“福慶寺”寺名的經(jīng)過,從此,蒼巖山佛寺,正式定名為福慶寺。福慶寺占地面積246萬平方米,海拔983米。建筑群……[詳細]

40、錦山風景區(qū)

錦山森林公園風景區(qū)位于井陘、平定、贊皇、昔陽四縣交界處,海拔高度800—1273米,是省級森林公園,總面積88平方公頃。這里氣候宜人,年平均溫度12.9℃,年平均降水量500㎜。錦山以碧湖、茂林、奇峰“三絕”聞名,奇、秀、雄并存,幽、靜、險齊聚。錦山森林公園內(nèi)有各類植物達330余種,動物180多種,景區(qū)富含高濃度的負氧離子,是天然的氧吧。景區(qū)內(nèi)氣象萬千,景色各異,有“仙駝送水”、“白仙估計”、“神井玉泉”等自然景點20多處,景區(qū)原始氣息濃郁,置身其中,有回歸自然本真之感。錦山處于太行山中最為雄險與靈秀的地段,它以丹立翠橫的偉魄,峻峭挺拔的雄姿,橫空出世,呈現(xiàn)出一派丹崖、碧嶺、奇峰、幽谷等獨特的山岳景觀。據(jù)研究地質(zhì)專家介紹,這里屬于典型的砂巖地貌,與以往常見的石灰?guī)r地貌大有不同。從這些紅色的砂……[詳細]

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000422鍙�

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000422鍙�