凌源市旅游景點(diǎn)介紹

21、金花山及匯善寺

出凌源城東15公里,沿306國(guó)道向東便是坡陡山高、草木蔥蘢、風(fēng)景優(yōu)美的金花山風(fēng)景區(qū)。金花山,古稱(chēng)金黃山,由十座山峰繞一主峰組成,婉若眾星捧月,是凌源烏蘭白至喀左縣的界山。最高峰海拔919米。山峰聳立,其尖如削,怪石林立,虎臥龍盤(pán)。主峰側(cè)有一石洞,兩百年前就有觀音殿。洞下有一泉非常奇特,冬夏常流。主峰西側(cè)有一寺。清圣祖敕賜“匯善寺”。說(shuō)起金花山及寺廟的歷史,有據(jù)可查的是清乾隆37年(公元1772年),塔子溝廳理事通判哈達(dá)清格考察此地時(shí)曾有記述:“金黃山,塔子溝東南35里至金黃山。遠(yuǎn)觀山色如金黃,因以名之。圍圓計(jì)七十里。山上有石洞一處,寬八尺,進(jìn)深一丈,-羅卜僧于乾隆十年間,即山洞建觀音殿一間,洞外兩旁建住屋二間。洞口西南,相距不及一里石縫中,有水長(zhǎng)流,冬夏不絕,亦無(wú)增減�!笨梢�(jiàn)金花山當(dāng)時(shí)因其在……[詳細(xì)]

22、元寶山慈云寺

清晨,當(dāng)你信步登上熱水湯東側(cè)翠綠滿(mǎn)坡的元寶山之上,俯視東方,綠樹(shù)環(huán)抱著一片青磚碧瓦的寺院和紅墻高圍的館舍,心情為之一振。早六點(diǎn),突然從寺院中傳出沉隱憨暢的鐘聲。古書(shū)中記載名剎總好以“晨鐘暮鼓、青燈黃卷”形容其為莊嚴(yán)神圣之地。如今的凌源市熱水湯元寶山下,就是這樣一番景象。詩(shī)人魯明廉在元寶山上看到這一景象,詩(shī)興大發(fā),感慨萬(wàn)千,于是吟成一首七言古詩(shī),其詩(shī)曰:館寺合一構(gòu)想神,依山傍水景觀新。僧俗兩界敬羅布,紀(jì)念先哲昭后人。肅穆莊嚴(yán)神水廟,廢墟古剎又回春。慈云普照佛緣廣,圣地風(fēng)光遠(yuǎn)近聞。這首詩(shī),幾乎把熱水湯元寶山的慈云寺和羅布桑卻丹紀(jì)念館合建的巧妙構(gòu)思及建成后的宏偉景觀,非常精辟地講述出來(lái)了。這羅布桑卻丹紀(jì)念館和慈云寺為何選址在熱水湯東部元寶山下,而且為何館、寺建于一處,這里還有著許多感人的故事。……[詳細(xì)]

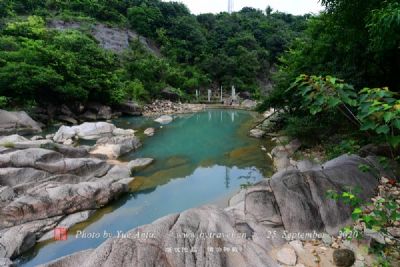

23、青龍河源濕地自然保護(hù)區(qū)

青龍河源濕地自然保護(hù)區(qū)貫穿于大河北鄉(xiāng)全境的青龍河流域。青龍河流源作為凌源青龍河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)域,目前正在啟動(dòng)展開(kāi)申報(bào)晉升國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)工作。青龍河,《史記》記載為“玄水”、“玄丘之水”,是殷商始祖簡(jiǎn)狄洗澡水域。目前,青龍河流域水量豐沛,大河北鄉(xiāng)正在沿河打造濕地公園,青龍河兩岸美景誘人、秀色可餐,是遼西地區(qū)不可多得的重要旅游景點(diǎn)�!�[詳細(xì)]

24、遼代古墓

石羊石虎遼代古墓遺址,俗稱(chēng)大河北石像生,位于大河北鄉(xiāng)黃土梁子石羊石虎村,面積大約有15000平方米,東西寬150米,南北長(zhǎng)100米,據(jù)《凌源縣志》記載為遼代古墓群。現(xiàn)存石羊、石虎、石人共九尊,由花崗巖雕成。按照其位置可分為三組,西側(cè)一組為一對(duì)石虎相對(duì)而踞;自該組向東300米處為中間一組,呈南北一線(xiàn)排列,由北至南分別為石虎(高約1.04米)、石羊(高約0.6米)、石虎(高約0.94米)、石羊(高約0.45米);從這一組向南20米處為第三組,有東西方向相對(duì)的石翁仲兩個(gè),高兩米以上,一文一武,文官持笏板,武官持寶劍,兩者相距6米。據(jù)考古學(xué)家觀測(cè),此地當(dāng)為遼代墓群,且按規(guī)則,墓主人至少應(yīng)該是宰相、王子以上級(jí)別的-。在其北部還出土過(guò)九脊褐山式頂方形石棺蓋,石羊石虎遼代古墓遺址對(duì)研究我國(guó)古代的歷史、文化……[詳細(xì)]

紅石谷風(fēng)景區(qū)紅石谷風(fēng)景區(qū)俗稱(chēng)大河北原始森林,位于凌源市大河北鄉(xiāng)南劉杖子村,因山石多呈暗紅色,故名紅石谷。這是一處以原始植被景觀為主兼具遼西丘陵景觀的自然生態(tài)風(fēng)景區(qū)。風(fēng)景區(qū)總面積5000余畝。2005年,以南大山為龍頭,被遼寧省林業(yè)部門(mén)批準(zhǔn)為凌源青龍河省級(jí)自然保護(hù)區(qū)。南大山主峰紅石砬海拔,曾是解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期清平戰(zhàn)役的分戰(zhàn)場(chǎng)�!�[詳細(xì)]

26、石羊石虎遼代古墓遺址

時(shí)代:遼至金石羊石虎遼代古墓遺址,俗稱(chēng)大河北石像生,位于遼寧省凌源市大河北鄉(xiāng)黃土梁子石羊石虎村,占地面積大約有15000平方米,東西寬150米,南北長(zhǎng)100米,據(jù)《凌源縣志》記載為遼代古墓群�,F(xiàn)存石羊、石虎、石人造像共九尊,由花崗巖雕成。這些用黃褐色花崗巖雕成的氣勢(shì)雄偉、形象逼真的石像,從外觀上看是人工刻制而成,從其雕刻藝術(shù)看,很富有遼代風(fēng)格,與遼上京祖州石刻十分相似。石羊石虎遼代古墓遺址對(duì)研究我國(guó)古代的歷史、文化、藝術(shù)、民族及古代建筑都具有十分重要的意義。2013年5月,被國(guó)務(wù)院公布為第七批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

27、天盛號(hào)石拱橋

天盛號(hào)石拱橋天盛號(hào)石拱橋,被譽(yù)為“關(guān)外第一橋”。位于三家子鄉(xiāng)天盛號(hào)村,橫跨古河床,為五柱頭四欄板單孔石拱橋。橋身長(zhǎng)5米,寬4.7米,高3.4米,橋孔跨度2.9米。橋有上下拱,上拱呈半圓形,下拱呈半橢圓形。橋身兩側(cè)砌出八字?jǐn)r水翼墻。橋面以90多塊條扇形石條徹成,白灰灌縫。束腰用鐵鏈固定。橋拱兩面有圓臉石,每段上面有直徑28公分的浮雕大蓮花一朵,花朵八瓣五蕊,外用30顆圓蓮花圈在中間,上下各用5公分粗的弦紋襯托。橋拱中部嵌有修橋志石一方,楷書(shū)刻有:“唯大定十年,歲次庚寅,辛亥為朔已卯日,龍山縣西50里狗河川劉百通親筆記,非百通獨(dú)立而成,賴(lài)二劉同心而建,二劉者劉五劉海”字跡。此橋特點(diǎn)采用了上下拱的砌筑方法,以加強(qiáng)橋梁穩(wěn)固性,使上下拱成為一體,河水從孔道流出。設(shè)計(jì)獨(dú)具一格,美觀大方。據(jù)考證,大定十年……[詳細(xì)]

28、十八里堡古塔

十八里堡古塔十八里堡古塔位于宋杖子鎮(zhèn)境內(nèi),為八角七級(jí)密檐實(shí)心磚塔,頂部已殘破,塔基座部有近代石砌保護(hù)工程,須彌座上部各面有磚雕菩薩坐像,兩側(cè)為脅侍立像,上有磚雕斗拱,此塔位于遼代榆州城址西方,從建造形制和用材推斷,當(dāng)系遼代所建�!�[詳細(xì)]

29、四官營(yíng)子白塔

四官營(yíng)子白塔四官營(yíng)子白塔位于四官營(yíng)子鎮(zhèn)魏杖子村西3華里的小塔溝大黑山麓,為遼代所建六角六級(jí)實(shí)心密檐式磚塔,塔外體噴以白灰漿,高約15米,每層出磚檐,檐坡用板瓦和筒瓦建筑,底層每面皆雕一菩薩像。為朝陽(yáng)市級(jí)文物保護(hù)單位。……[詳細(xì)]

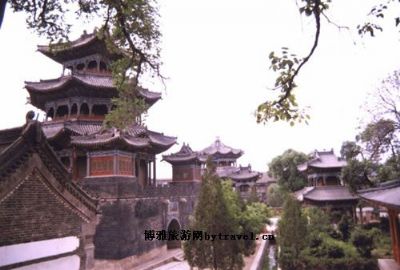

30、蓮花山圣水寺

圣水寺位于葫蘆島市楊家杖子鎮(zhèn)南的蓮花山南麓,因寺中有一地下清泉而得名。寺廟始建于清康熙五十九年(1720年),寺廟南北長(zhǎng)104米,東西寬96米,占地約1萬(wàn)平方米。全寺由主院和東西跨院組成。天元宮是寺院的大型山門(mén)樓,方座圓頂三層,一、二層為方形,三層呈八角形,樓蓋尖頂。院東西兩側(cè)有鐘鼓兩樓。院中央有四層塔式的碧云宮,四角設(shè)角樓。圣水泉在西跨院,泉水繞蓮花池。整個(gè)寺廟,既有北方寺廟的風(fēng)格,又具南方寺廟的特點(diǎn),融南北寺廟風(fēng)貌為一體,別具一格�!�[詳細(xì)]

31、熱水湯溫泉 AAA

熱水湯溫泉旅游度假區(qū)位于凌源市城北16公里的萬(wàn)元店鎮(zhèn)熱水湯村,是久負(fù)盛名的旅游療養(yǎng)勝地。該溫泉療養(yǎng)院距朝陽(yáng)市165公里,距機(jī)場(chǎng)170公里,距海港碼頭175公里。這里四周群山環(huán)抱,清幽怡靜,氣候宜人,風(fēng)景秀美。這里的礦泉水在國(guó)內(nèi)被列為一類(lèi)礦泉,有“礦泉之花”的美譽(yù)。凌源溫泉號(hào)稱(chēng)“全國(guó)八大溫泉”之一。度假區(qū)內(nèi)現(xiàn)有省、市、縣級(jí)療養(yǎng)院和洗浴娛樂(lè)場(chǎng)所15個(gè)。主要以洗浴療養(yǎng)、度假、接待會(huì)議為主。凌源熱水湯溫泉自唐代就已被開(kāi)發(fā)利用,清朝康熙出訪此地,洗浴溫泉澡,并賜聯(lián)“寶地靈泉熱水湯,能治百病勝八方”,熱水湯因此而得名。熱水湯水溫與水質(zhì)俱優(yōu),具有一定的醫(yī)療價(jià)值。熱水湯溫泉景區(qū)內(nèi)有大片的油松林,還有碧云洞、老虎洞、水簾洞、紅石砬,歪脖山等旅游觀光景點(diǎn)。于97年又修建一秀麗多姿的“水上樂(lè)園”成為人閃休憩和度假……[詳細(xì)]

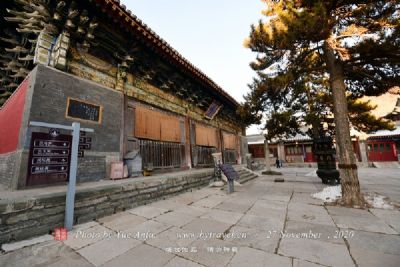

32、萬(wàn)祥寺

萬(wàn)祥寺坐落在凌源市宋杖子鎮(zhèn)康官營(yíng)子村,占地5萬(wàn)平方米,是清乾隆皇帝敕御修建的一座集藏、蒙、漢三個(gè)民族建筑風(fēng)格于一體的-寺廟,該寺廟始建于清乾隆四年(公元1739年)。弘歷四十八年(1783年)乾隆詣盛京謁陵時(shí)途經(jīng)萬(wàn)祥寺駐蹕于此,親筆為其提下《萬(wàn)祥寺》匾額。在乾隆、嘉慶、道光年間為鼎盛時(shí)期,駐寺僧人多達(dá)三百余人。由于該寺聲望高,距寺35公里的金花山“匯善寺”僧人,每年也到萬(wàn)祥寺值勤三個(gè)月。該寺屬省級(jí)文物保護(hù)單位。萬(wàn)祥寺建在群山環(huán)抱,峻嶺起伏的山腰上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去,層巒疊嶂,煙霧繚繞,大有飄飄欲仙之感。該寺坐北朝南,依山而建,隨地勢(shì)高低而形成階梯式院落。整體布局莊嚴(yán)肅穆,氣勢(shì)超俗,南半部明朗開(kāi)闊,北半部嚴(yán)整緊湊,寺廟依山就勢(shì),自下而上,沿著中軸線(xiàn)依次建有2萬(wàn)平方米的廣場(chǎng)。向上是10余米高的青石金剛墻……[詳細(xì)]

33、牛河梁遺址

牛河梁遺址位于遼寧省凌源縣與建平縣的交界處。遺跡分布在范圍達(dá)50平方公里的十余處地點(diǎn),是在1981年的文物普查中發(fā)現(xiàn)的,包括有用于祭祀的女神廟與積石冢群。遺址的年代為距今約5000年,屬于新石器時(shí)代的紅山文化。已發(fā)現(xiàn)的女神廟由一個(gè)多室和一個(gè)單室兩組建筑物構(gòu)成。多室部分南北長(zhǎng)18米多,東西寬7米左右;單室部分南北長(zhǎng)2米多,東西寬6米多,為土木結(jié)構(gòu),墻壁以原木為骨架,經(jīng)過(guò)結(jié)扎禾草秸把、敷泥和表面壓光處理,然后在上邊彩繪以赭紅色相間、黃白色交錯(cuò)的三角幾何紋、勾連紋圖案。女神廟內(nèi)堆滿(mǎn)了女神、動(dòng)物的塑像,目前僅發(fā)掘了遺址的一小部分,就出土了人物塑像的頭、肩、乳房、手等殘塊和玉豬龍、大鳥(niǎo)雕像數(shù)十件。人像殘塊至少分屬五六個(gè)不同的人像個(gè)體,均為女性形象,形體有大有小,或與真人相當(dāng),或大于真人若干倍,有的一只……[詳細(xì)]

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷