連云港市市級文物保護單位介紹

江蘇省 海州區(qū) 連云區(qū) 贛榆區(qū) 灌云縣 東�?h 灌南縣 連云港市文物古跡 連云港市紅色旅游 連云港市名人故居 4A景區(qū) 連云港市十大景點 全部 連云港市特產(chǎn) 連云港市美食 連云港市地名網(wǎng) 連云港市名人 [移動版]

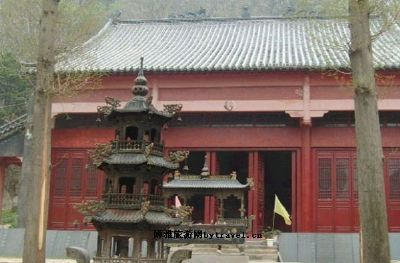

1、延福觀

明代崇禎四年(1631年)由高晉卿等三個太監(jiān)出資在東磊圍屏山前興建延福觀。從此東磊便成為云臺山一帶道教的主要基地,三四百年間香火旺盛,甚至連圍屏山也賦予了一個道教的名稱——鐘鼎,山上所有的景點都染有濃重的道教色彩。由于延福觀緊靠圍屏山,地勢險要,又隱蔽于綠色叢林之中,躲過了日本飛機的狂轟濫炸.成為云臺山中唯一免遭此劫的廟宇。然而“文革”后期拆毀了保存完好的大殿和玉蘭山房,其余設施也全部流散或破壞,剩余的前山門和西配房年久失修,幾乎坍塌。山門題額為“敕賜護國延福觀”,是典型的明代寺觀建筑風格。觀前累石起平臺,東望海天,極目千里。遙想二三百年前山下還是汪洋一片的大海,明月初升,靜影沉璧。那便是云臺山的一個名景:平臺水月。東院原為玉蘭山房,把古玉蘭樹圍于院中。陶澍巡視云臺山時,對這里也進行過大修,……[詳細]

2、王得勝家族碑群

王得勝家族碑群(清)王得勝家族碑群位于連云港市東海縣石梁河鎮(zhèn)西朱范村。碑群包括“同治誥封”碑、“光緒誥封”碑、“王得勝生平”碑、“王得勝夫婦合塋”碑。王得勝,字捷之,梅伯,行一,道光五年(1825)二月十二日生于山東省沂州府蘭山縣朱樊村(今江蘇省東�?h石梁河鎮(zhèn)西朱范村)的一個貧寒家庭。咸豐六年,投效清江南大營。同治七年(1868)三月,免升副將,以總兵記名簡放,并欽賜“志勇巴圖魯”名號。光緒六年(1880)二月任江西南贛鎮(zhèn)總兵。光緒二十一年(1895)七月被授予陜西河州鎮(zhèn)總兵。光緒三十四年(1908)正月二十一日卒于家中,終年84歲�!巴握a封”碑與“光緒誥封”碑位于西朱范村西東南約1公里的田野中。兩塊石碑面向正南垂直豎立,皆為石灰?guī)r質(zhì),形制大小相仿,高227厘米、寬105厘米、厚37厘米�!�[詳細]

3、田橫崗遺址

田橫崗遺址位于連云港市連云區(qū)中云街道辦事處金蘇村云龍澗風景區(qū)。田橫(?-前202),秦末狄縣(今山東高青)人。秦末農(nóng)民起義領袖之一,曾自立為“齊王”,劉邦稱帝后,率部眾500余人逃居海島,后被迫皆自盡。據(jù)唐《元和郡縣圖志》、《通典》及宋《太平寰宇記》等記載,田橫崗在東�?h東北六十一里小鬲山,孤峰獨秀,三面壁立,俯臨深壑,唯有東隅可近人行,壘石為城,即田橫所處營地�,F(xiàn)存田橫崗分為左、中、右、前四營寨,均面向北面大海,其中營寨位于隔峰山頂,有四條小道聯(lián)系其它各營寨。中營寨東、西、北三面都是懸崖,南面用塊石砌成高3米的寨墻,右寨設與中寨一澗相隔的“鷹嘴頂”;左寨設于“狼牙頂”呈環(huán)形,前寨筑在條山頂。田橫崗的石城高2-5米、寬1-1.5米,現(xiàn)存總長200多米。另在絕壁陡坡的隙縫處砌有封堵的石墻,總長……[詳細]

4、連云港抗日防御遺跡

連云港抗日防御遺跡(1938-1939年)連云港抗日防御遺跡包括大龍頂、圍屏山、錦屏山、丫髻山、猴嘴山、朝陽西山、東陬山、仙姑嶺等處。大龍頂是連云港市云臺山大桅尖東側(cè)的一個山頭,為黃窩山最高峰,因其峰頂有塊巖石形似龍頭,故名。根據(jù)地方文獻的記載,此處遺址為1938年至1939年,國民黨守軍為抵御日本海軍對連云港的進攻而修筑的防御工事。共兩處。第一處在大龍頂西側(cè)主峰,此處工事呈環(huán)形,依山勢而建,壕溝向東延伸,殘存碉堡兩座,遺留戰(zhàn)壕總長度約1500米。在遺址土層中清理出大量的彈殼、彈片、軍服紐扣等遺物,還有一顆完整的-及一塊日軍地界石碑。經(jīng)鑒別,彈殼、紐扣等遺物為雙方作戰(zhàn)部隊所留。第二處在大龍頂主峰東段,由西距主峰輸電鐵塔約三四百米處開始,沿山脊向東延伸。此處工事主要分三個群體,之間可見斷續(xù)連接……[詳細]

5、錦屏磷礦舊址

錦屏磷礦舊址位于連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)桃花村北500米處。錦屏磷礦是我國發(fā)現(xiàn)最早和開采歷史最長的磷礦,被譽為江蘇省化工行業(yè)的鼻祖,“全國化學礦山的搖籃”。它的歷史最早可以追溯到1919年,其前身錦屏公司發(fā)現(xiàn)了具有開采價值的磷灰石;1920年正式成立錦屏礦務有限公司,開始了中國當時唯一的磷灰石的開采;抗戰(zhàn)期間,日本侵略者對錦屏磷礦進行了野蠻的掠奪式開采;新中國成立后,錦屏磷礦成為新中國第一座大型磷礦,為全國各地培養(yǎng)和輸送了大量礦業(yè)人才。錦屏磷礦主體礦區(qū)分為西山、東山礦區(qū),采用中央主井以及東、西山副井的開采設計,主體建筑有廠部大樓、生產(chǎn)建設、非生產(chǎn)建設等。其中生產(chǎn)建設主要有采礦場、選礦廠(包括破碎車間、磨浮車間、精礦脫水車間)、機修廠、供水、供電、供風、運輸設施、尾礦設施、0-廠等;非生產(chǎn)建設有住……[詳細]

6、花果山三元宮

三元宮位于新浦區(qū)花果山鄉(xiāng)花果山,海拔五百八十米處。根據(jù)《重建云臺山三元宮碑記》記載“三元宮發(fā)跡于唐,重建于宋,敕賜于明,其來久矣”!唐宋時,三元宮的規(guī)模比較小,到明憲宗成化六年(1645)魯府王孫度為僧,募資重建展宇,這時候的規(guī)模仍舊有限,到明萬歷十五年(1587)山陽(今淮安)人謝淳毀家捐資進行大規(guī)模興建,到萬歷二十四年(1596)九月方告落成,萬歷二十二年(1594),慈圣太后頒贈三元宮大藏經(jīng)一部、佛象三軸、紫衣一襲、錦二聯(lián)、經(jīng)幅一方、銀寶一,以示恩榮。萬歷三十年,明神宗雙賜經(jīng)一藏,并敕諭三官廟眾僧,天啟四年(1624)孔監(jiān)高晉卿等人奉賜修繕三元宮并由皇帝命名:“敕賜護國三元宮”,這就是三元宮的極盛時期,香火可達二萬家,清康熙帝不僅御書“遙鎮(zhèn)洪流”匾額懸掛三元宮正殿內(nèi),而且委托侍衛(wèi)五哥到……[詳細]

7、公濟公司舊址

公濟公司舊址(1908年)公濟公司舊址位于連云港市灌云縣灌西鹽場東二圩。光緒三十四年(1908)年,鹽商在海州洋橋鎮(zhèn)一帶興建了濟南鹽場,意為接濟淮南產(chǎn)鹽之不足。濟南鹽場下轄大德、大阜、公濟、大有晉、大源、慶日新、裕通等7家公司。公濟公司由淮南鹽商陸費頌陔、周扶九、蕭云浦、畢儒臣等組建。公司共鋪設池灘192份,在燕尾港還建有坨地和木質(zhì)碼頭。公濟鹽業(yè)公司舊址是鹽商稽核鹽斤的辦公場所,所在地稱之為“公濟二圩”。公濟公司舊址坐北朝南,整體呈正方形,西側(cè)是輔助用房,東側(cè)是兩個獨立的三合院,中間則是日字形四合院。建筑群占地面積約500平方米,有房屋30余間。從南面可直達后院,也可進入其它院落;中間是帶有落地門窗的木結(jié)構房屋,門窗上均為浮雕或鏤雕圖案,刀工細膩,瑞獸、花鳥栩栩如生;后面則是帶有木質(zhì)走廊和樓……[詳細]

8、民主路民國建筑群

民主路民國建筑群連云港市海州區(qū)民主路是一條具有百年歷史的老街,有許多民國時期的老建筑,其中保存較完好的有民主中路79-87(單號)、88、93-103(單號)、98、131、155、154-182(雙號)、219號。在建筑上表現(xiàn)了中西合璧、土洋混雜的風格,其中不乏上乘之作。各種柱式本起源于西方古典建筑,而民主路上許多建筑也都表達了這一重要的西方建筑語言,且樣式繁多。在屋頂處理上,也顯示出西方的建筑特點;在門窗設計上拱形樣式較為普通,金屬窗飾的運用使得建筑具有西方的情調(diào),大部分墻基為鉆石墻體,使建筑物顯得雄渾、堅固。另外在外陽臺、室外樓梯、天窗、煙道的設計都表現(xiàn)有獨到之處,這些手法運用大都源自西方建筑表現(xiàn)技法。在這些建筑上又保留中國建筑中的一些傳統(tǒng)表現(xiàn)手法,如有的建筑物中的天井、屋檐處的斗拱、……[詳細]

9、樂壽山莊

樂壽山莊位于連云港市連云區(qū)墟溝街道北固山下海濱公園,--出資興建。--(1876-1942),字峻青,河北寧河縣人,原為軍閥張勛屬下分統(tǒng)(旅長)、海州鎮(zhèn)守使,后投靠孫傳芳。北伐后,國民黨政府聘為少將參議,久居海州一帶,成為地方實力派人物。1917年,--聘請德籍工程師設計建筑樂壽山莊。有樓房一幢,71間,3層,為歐式古典建筑風格,又仿歐式花園圈占草坪,建有荷花噴水池和亭子,亭曰“向若”,又名“望海亭”。南向建石門,拱形,外額書“樂壽山莊”,內(nèi)額書“海疆磐石”。1938年,樓房毀于侵華日軍轟炸。園內(nèi)存石刻兩處:一為詩刻,黃杰題并書;一為題刻,曰“瑞石窩”。莊園總面積約5公頃。園內(nèi)還有防空洞兩處:一處在山門的東側(cè),為一古代的封土石室改建;另一處位于山門東南,已于修鐵路立交橋,公路改道時而被破壞�!�[詳細]

10、當路王氏宗祠

當路王氏宗祠(明)當路王氏宗祠位于連云港市高新區(qū)花果山街道辦事處當路村,與村部相鄰,坐北朝南。王氏宗祠始建于明朝萬歷年間。其間,當路王氏59世祖王鳴鶴,曾任一品兩廣總兵、驃騎將軍。萬歷皇帝頒詔賜封“天下將才第一”,“賜葬故里,立祠享祀”,族人即在海州州府的協(xié)助下按規(guī)制修建王鳴鶴墓,按一品大員安葬,建立祠堂,享受祭祀。明末清初,當路王氏祠堂毀于清兵戰(zhàn)火,后復建。民國年間第二次修復,當時的王氏宗祠占地數(shù)畝,建筑面積1500平方米左右,是傳統(tǒng)的四合院結(jié)構,三間大殿,東西廂房各三間,前有山門。1994年,王氏族人經(jīng)與鄉(xiāng)政府商談,收回了祠堂。從1997年開始著手復原祠堂,2009年重陽,當路王氏宗祠歷經(jīng)第三次復建,正殿竣工。后又陸續(xù)修建了東西廂房、碑廊、山門。東西廂房破壞嚴重,但在修復中,最大程度保留……[詳細]

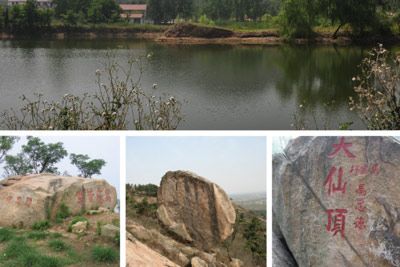

11、房山摩崖題刻群

房山摩崖題刻群位于連云港市東�?h房山鎮(zhèn)房山主峰周圍。其中張文治題刻位于東南側(cè)房山主峰斜崖上的一塊巨石西側(cè)面。該巨石高約4米,東西長約6米,寬約2米,底部與石崖連接處僅1米見方,其險欲傾,千百年來卻巋然不動。每逢陰雨天氣,常有銹水從上往下細流,故當?shù)厝罕娝追Q為“關老爺磨刀石”,簡稱“磨刀石”。磨刀石的西側(cè)面中部平削,有一處寬90厘米、高110厘米的橢圓形雕鑿平面,正中題刻“遺石千秋”四字,字體行楷,字形肥碩,字徑為20×23厘米,年款為“民國甲申年中秋建”,落款為“皖滁張文治敬題”。此石刻1995年被公布為東�?h第一批文物保護單位——磨刀石摩崖題刻。另外,山上還有多處題刻,有“天仙頂”、“會仙臺”、“萬慮皆空”、“潮云鍋”、“仙境”、“出云洞”、“碧霞宮”、“父母登天”、“旌表節(jié)孝”等。201……[詳細]

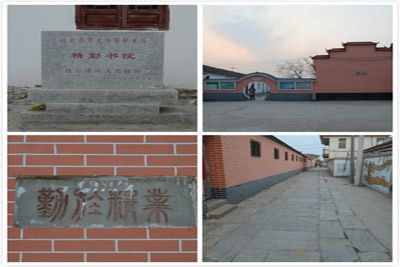

12、精勤書院

精勤書院位于連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)中正東街。建于清光緒二十五年(1899)。校友中名人輩出,在海內(nèi)外有一定的知名度。精勤書院的創(chuàng)建者為時任海州正堂鮑毓東、淮北鹽運使彭家騏以及中正場鹽大使陳汝芬,院名取義于韓愈《進學解》:“業(yè)精于勤荒于嬉,行成于思毀于隨”。書院設在文昌宮,陳汝芬任第一任院長�?谷諔�(zhàn)爭期間,精勤書院遭飛機轟炸,教室被毀,校產(chǎn)被洗劫�?箲�(zhàn)勝利后恢復校舍,定名中正中心小學。1948年后,恢復“精勤小學”校名。1970年,因?qū)W生葉繼桂搶救落水兒童張桂香而犧牲,中共灌云縣委、縣革命委員會把精勤小學改名為“灌云縣繼紅小學”以資紀念。1983年縣政府從歷史和影響角度考慮,恢復故名“精勤小學”。書院建筑主體為硬山式。院內(nèi)有“精勤書院”、“精勤學堂”、“文昌宮”、“業(yè)精于勤”、“例禁重申”等石刻……[詳細]

13、原海州高級中學大禮堂

原海州高級中學大禮堂(20世紀50年代)原海州高級中學大禮堂位于連云港市海州區(qū)秦東門大街105號。海州高級中學的前身是海州石室書院海州官立中學堂,曾經(jīng)培養(yǎng)了沈云沛、朱路、張廷瑞、李映庚等杰出的人才。光緒三十二年(1906)年,鄉(xiāng)紳沈云沛、黃道傳等人創(chuàng)設海州中學堂,成為當時海州最高學府,揭開了海屬地區(qū)近現(xiàn)代教育的序幕。沈云沛任海州官立中學堂的第一任監(jiān)督、盧殿虎任第二任監(jiān)督,為海州地區(qū)培養(yǎng)了大量的人才。民國期間,中學堂相繼改為省立第十一中學、東海中學、東海師范學校的校園,繼續(xù)為社會輸送大量精英人士。民國二十七年(1938),校園遭到日軍的飛機轟炸,被夷為平地。包括大禮堂在內(nèi)的建筑無一幸存。直至建國后,海州城墻拆除,用海州城墻的城磚重新興建校舍、禮堂、院墻及其他附屬建筑,成立新海連市初級中學,后改……[詳細]

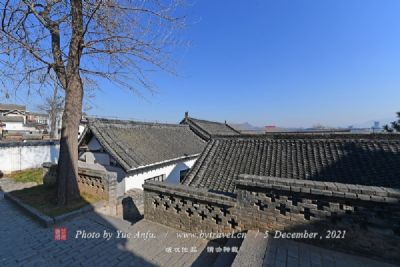

14、南城古民居

南城古民居位于連云港市海州區(qū)南城街道東大街、西橫街等�,F(xiàn)有保存較好的古民居二十一處,主要分布在東大街(原稱鳳凰街、海寧街)兩側(cè),分別為新浦區(qū)南城鎮(zhèn)東大街10-2、12-1、20、27、29、30、32、33、39-2、44、46、61、73、76、80、82、85、88、104、106號,西橫街7號。有的為青磚灰瓦、斗拱出檐,但大部分是用片石砌墻,其建筑工藝頗具特色。每個院落門面不大,但進入院中空間頗大,或有二、三道穿堂,或有三、五進庭院,具有江南庭院的民居韻味。每個院落主屋前的右側(cè)部署有“天香閣”,供奉“天地君親師”牌位。主屋兩側(cè)的墻面上,用石灰膏裝飾有各式吉祥圖案。其建筑保持著明清時代的風格。南城古民居,對研究明清時代的商業(yè)貿(mào)易與小鎮(zhèn)建設的格局及其建筑藝術有重要的參考價值。2010年被公……[詳細]

15、朱梓墓

朱梓墓位于連云港市贛榆區(qū)沙河鎮(zhèn)朱屯村西北400米路北側(cè)。朱梓(1542-1616),字孔材,沙河鎮(zhèn)人。歷任道州知府,天柱縣知事,中憲大夫。萬歷四十四(1616)年病歿。墓穴面積240平方米,高4米,墓四周植松60余棵,墓前立碑一塊,墓前20米處立石牌坊一座,額上陰刻萬歷漕運總督李三才題“曠代奇勛”四字。明萬歷二十一年(1593),朱梓任湖廣省靖州天柱御千戶所吏目。經(jīng)一年,蕩平境內(nèi)無視朝廷20余寨;三年,軍民安居樂業(yè)。朱梓因升任浙江海鹽知縣,軍民聞訊上 書-苦留。朝廷為其所感,賜縣天柱,升朱梓為知事,朱梓成為史載因人設縣第一人。病逝后,苗民自天柱運石行萬余里至贛榆修墓立碑,哭三月始去。其中二人不走,終身不娶,守墓至死,合葬于朱梓墓西側(cè)。2010年被公布為連云港市第四批文物保護單位。保護范圍:西……[詳細]

16、前灘大橋

前灘大橋(1972年)前灘大橋位于連云港市東�?h白塔埠鎮(zhèn)前灘村。該橋落成于1972年10月,橫跨淮沭新河,是連接前灘村與潘圩村、晏圩村的重要橋梁。前灘大橋總長54米,橋面凈寬4米,橋身為三跨敞肩石拱橋,中間兩個橋墩上各有7個小孔,兩側(cè)各有4個小孔。造型優(yōu)美,做工精良。欄桿采用混凝土預制欄桿,因年久失修,已有部分損毀。兩頭橋頭樁上刻著“前灘大橋”、“一九七二年十月”,橋頭樁內(nèi)側(cè)上分別刻著毛主席詩句“六億神州盡堯舜”、“春風楊柳萬千條”、“五洲震蕩風雷激”、“四海翻騰云水路”與“以糧為綱、全面發(fā)展”“放眼世界、胸懷祖國”的口號。橋欄左右內(nèi)側(cè)分別刻著“愚公移山、改造中國”、“自力更生、艱苦奮斗”、“破除迷信、解放思想”、“與天奮斗、其樂無窮”的標語口號,文字周邊飾以葵花與五星,個別字為已經(jīng)廢除的“……[詳細]

17、平山旗桿夾及小村旗桿夾

平山旗桿夾及小村旗桿夾平山旗桿夾位于連云港市連云區(qū)云山街道辦事處平山村。平山旗桿夾由南北兩塊穿孔的長石組成,片石根部埋入土中,夾間距0.61米,兩石高約2米。每石上有3孔,上下為方孔,邊長0.13-0.14米,中為圓孔,直徑0.13-0.14米。小村旗桿石位于連云港市海州區(qū)花果山街道小村東北側(cè)400米處的山坡上。小村旗桿石系清代遺存,以兩根相對而立的梯形片石構成,石間距0.6米。主石長1.62米,厚0.16米,寬0.62米,上孔直徑為0.16米,下孔長0.14米,寬0.10米。旗桿夾是明清時期航海停泊靠岸處的標志�,F(xiàn)大海已東退,旗桿石作為口岸和碼頭的標記,成為連云港市重要的歷史遺跡。2010年被公布為連云港市第四批文物保護單位。保護范圍:以各旗桿夾為中心,向四周延伸50米。建設控制地帶:以各……[詳細]

18、隴海公寓

隴海公寓位于連云港市海州區(qū)民主中路東首。始建于二十世紀二十年代初,因隴海鐵路修筑而得名。建筑為四合院式二層小樓,上下共23間客房。內(nèi)院設有樓梯、廊柱、天窗等,或彩繪,或雕刻,顯得莊重典雅。正門匾額楷書“隴海公寓”四字,其兩旁分別有“少長咸集”、“群賢畢至”、“迎賓”等禮賓吉語。高約12米,占地面積約260平方米。抗日戰(zhàn)爭初期,中共新編57軍112師(原屬東北軍)地下工委在此積極開展革命活動,發(fā)展愛國官兵入黨。1987年,經(jīng)中共連云港市委決定辟作為革命紀念館,成為對廣大群眾和青少年進行愛國主義和革命傳統(tǒng)教育的重要場所。1993年被公布為連云港市第二批文物保護單位。2003年,隴海公寓因為舊城改造被拆除。2011年,現(xiàn)代化的連云港市革命紀念館新館在朝陽東路、市政府斜對面落成,隴海公寓也在館區(qū)內(nèi)異……[詳細]

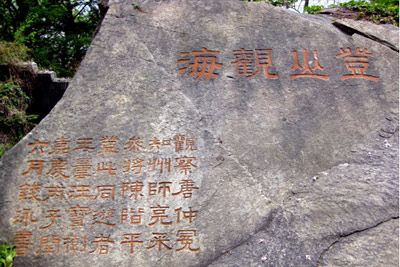

19、東磊石刻群(含漁灣石刻)

東磊石刻群(含漁灣石刻)(清至民國)東磊石刻群(含漁灣石刻)位于連云港市云臺山風景名勝區(qū)管委會云臺街道東磊村、漁灣村,系清至民國時期石刻群,共有50余處石刻,刻于延福觀附近的巖壁及漁灣老龍?zhí)吨車�。其中“萬壑朝宗”題刻(所屬南云臺林場)是清代題刻,刻面高0.5米,寬1.93米,大字字徑44厘米,款字字徑6厘米,字體皆為楷書;“登山觀海”題刻(所屬南云臺林場)系清代題刻,刻面長1.2米,寬0.6米,大款字徑35厘米,小款字徑14厘米,字體皆為隸書;“洗頭盆”詩刻是清代的詩刻,由楊廷鎮(zhèn)題詩并勒,字徑11厘米,楷書;“重來東磊”題刻,字徑25厘米,楷書;“溫泉”題刻是民國時期題刻,二字楷書,字徑60厘米,款具“民國八年春,陶士英題”。漁灣石刻現(xiàn)有3處,分別是姚士璋“飛雪”題刻、“花鏡石”題刻與“曲水……[詳細]

20、大村遺址

大村遺址(包括小村遺址)大村遺址位于連云港市海州區(qū)花果山街道南云臺山西麓。遺址文化層厚1米余,面積約2萬平方米。1959、1960年曾進行發(fā)掘。出土的遺物有:新石器時代的紅色細泥質(zhì)陶缽、石斧、石錛等,西周早期的青銅器,漢代的筒瓦,六朝的瓷片等。小村遺址位于大村遺址北1.5公里,現(xiàn)為小村葡萄園。出土的遺物有新石器時代的陶片,西周時的鬲足、豆柄,戰(zhàn)國時的幾何印紋陶片,漢代的繩紋瓦片等。大村遺址是我國有名的一個新石器時代的遺址。1961年第6期《考古》發(fā)表過《大村新石器時代遺址勘察記》。這里還是江蘇省西周青銅器群重要的出土地點之一。大村遺址在新石器時代文化和商周文化中有重要的地位,向為考古學家所重視。1982年被公布為連云港市第一批文物保護單位。保護范圍:大村遺址西至水庫堤壩,東、南、北三面以公路……[詳細]

闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃闁告侗鍘藉畵宥夋⒑閸濆嫷妲归悗绗涘洤纾归柟鎯板Г閻撴瑩鏌涜箛姘汗闁活厼鐭傞弻娑樼暆鐎n偄顏�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹