陽江市省級文物保護單位介紹

廣東省 陽春市 江城區(qū) 陽東區(qū) 陽西縣 陽江市文物古跡 陽江市紅色旅游 4A景區(qū) 陽江市十大景點 陽江市十大免費景點 全部 陽江市特產(chǎn) 陽江市美食 陽江市地名網(wǎng) 陽江市名人 [移動版]

陽春市春灣鎮(zhèn)通真巖發(fā)現(xiàn)摩崖巖畫一幅,經(jīng)考證是中國禪宗初祖達摩祖師像。此畫描繪達摩“只履西歸”的故事。達摩祖師悠然坐于途中石上小憩,回眸東顧,人物與石壁背景融為一體。畫像具現(xiàn)梵相,狀若羅漢,額頭高廣,雙目炯然,大耳環(huán),身披僧服。錫杖倚肩,錫杖上端長長的飄帶系著的一只鞋,禪意盎然。只履刻意細描,頭部及衣著淡彩。線條簡括飄逸,氣勢非凡。畫像下端于光緒年間被鑿去一塊,縱35厘米,橫95厘米。通真巖洞口位于一座石灰?guī)r的半山上,坐北朝南,上下有兩個洞口,洞內(nèi)可容百人。兩個洞口之間是一塊橫數(shù)米、高數(shù)丈的巖壁,畫像位于巖壁中線。向下1米處,橫著一個寬可容行人的石級,是個天然的供臺。巖壁最上端是一堵飄出數(shù)米的懸崖,由懸崖、巖壁、供臺構成天然龕籠的模樣。供臺南向,相連著一幅約30M2寬闊的石質(zhì)地面,這是解放后被……[詳細]

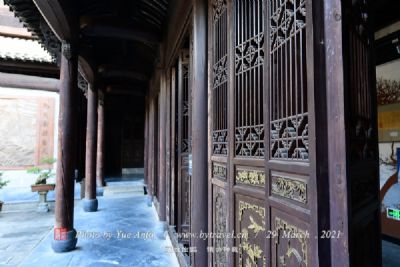

2、劉氏家塾

劉氏家塾,坐落在廣東粵西陽春市三甲鎮(zhèn),始祖念三郎【巨漢公之三子】從閩入粵于陽春開居,系開七公派下廣傳公的宗裔,屬十二房巨漢公的支脈世系。該宗祠始建于公元1689年至1693年歷經(jīng)五年竣工。位于陽春市三甲鎮(zhèn)中心小學內(nèi)。建于清康熙年間,清光緒九年(1883年)改為劉氏義學,光緒三十四年改為劉氏學堂。1983年改為三甲中心小學。學堂占地面積6354平方米,建筑面積1826.6平方米。包括講堂、教務處、禮堂、會客室、師生宿舍等建筑。自民國15年(1926年)以后,增設了圖書館、儀器室等。學堂懸山頂,脊、梁、檐、屏等精雕細刻人物花卉,壁畫彩繪栩栩如生�,F(xiàn)學堂建筑仍為學校所用,由于年久失修,部分雕刻、屏風、匾額已遭破壞。走近莊嚴雄偉的家塾,抬頭可見屋檐上有栩栩如生的灰雕,屋檐下有精美細致的木雕,紋理清晰……[詳細]

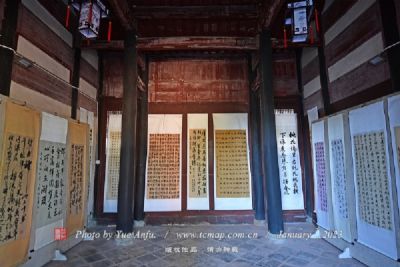

3、陽江學宮

陽江學宮位于今廣東省陽江市江城區(qū)南恩路江城一小,始建于北宋慶歷四年(1044年),明成化二十一年(1485年)遷建于今址,清嘉慶五年(1800年)重修為今天規(guī)模,現(xiàn)存較好的建筑有大成門、大成殿和東西廡。在《陽江志》(民國14年版)載:宋慶歷四年(1044)始創(chuàng)恩州學于城南二里處(約在荔枝園住宅區(qū)),而縣學在城內(nèi)西隅(即江城漁洲路,今八小一帶),后因兵 及其他緣故,曾幾度遷移�,F(xiàn)存的學宮是明成化二十一年(1485)建成。從明正德九年(1514)起至清代,經(jīng)歷十五次的重建、改建、增建。其中嘉慶五年(1800)知縣李協(xié)五倡捐平基重建。重建后的學宮為磚木結構,以中軸線排列各單體建筑物,均衡對稱組成一座宮殿式建筑,共占地面積4700平方米。其中單體建筑依次有欞星門(前門)、泮池、戟門(前殿)、東西兩廡……[詳細]

4、崆峒巖

崆峒巖位于陽春城西3公里處,寺宇始建于明代萬歷丁丑年,清乾隆二十一年陽春縣令姜山重修,崆峒巖是全國“四崆峒山”之一,洞內(nèi)分五層,石鐘乳形成的獅子巖、瀑布巖、冷西一柱觀、和尚拜觀音等景觀,千姿百態(tài)。崆峒巖巖中有寺,寺外有峰,自然風景和人文景觀俱全,以古雅清幽為特色,是廣東省文物保護單位,可游面積達3萬多平方米。地址:陽江市陽春市河西類型:地質(zhì)地貌古跡山游玩時間:建議2-3小時電話:0662-7621313開放時間:9:00-17:00門票:門票25人民幣……[詳細]

5、崆峒巖摩崖石刻

明—民國 陽春 崆峒巖摩崖石刻 位于陽春市城西崆峒巖洞內(nèi)。原有石刻近百題,因年久風化剝落和人為的損害,現(xiàn)保存較完好的44題。從明代至民國時期,其中摩崖石刻37題,碑刻7通。陽春崆峒巖,又名“第四崆峒山”,因“黃帝問道于崆峒”而得名。它與河南汝州,陜西臨洮、嶺東定安的崆峒諸山并列。洞內(nèi)石鐘乳奇特,巖洞寬廣,歷代文人騷客紛踏而至,宋代著名理學家周敦頤親臨探勝。崆峒巖摩崖石刻,分布于各景點,有題字、題句、題詩、題銘,內(nèi)容有描情寫景、狀物記人,字體有篆、隸、楷、行、草等。最早的是“崆峒巖”三字及其聯(lián)語:“洞開重門虛曠中,景物千端呈本色;丹成一點隱冥處,變態(tài)萬種透天機�!笔谈�1.8米、寬1.4米�!搬轻紟r”三字,每字徑0.52米�?逃诿魅f歷五年(1577年)。作者王許之,高安人,萬歷元年官電白令。其……[詳細]

6、通真巖摩崖石刻

北宋—民國 陽春 通真巖摩崖石刻位于陽春市春灣鎮(zhèn)東南面的通真巖內(nèi)。通真巖是由于宋真宗賜名“通真巖”而得名。原名銅石巖。巖內(nèi)隋大業(yè)年間(605-618年)建有“德慧寺”,銅石禪林曾享譽全國。通真巖摩崖石刻琳瑯滿目,原有石刻因受破壞,現(xiàn)保留宋至民國時期石刻僅20題。其中宋代4題,明代5題,清代6題,民國2題,無年代3題。石刻字體隸、楷、行、草均有。宋真宗賜名“通真巖”三字,鑲嵌在寺門,為三通大理石所刻,每塊一大字,字徑0.35米。相傳唐景龍年間(707-710年),廣西貴縣劉三姐到此定居傳歌,后得道升仙。宋真宗皇帝聞知甚悅,將宋太宗御書藏于洞中,并賜名“通真巖”,意為通向仙境之巖也。石刻最早為北宋皇祐二年(1050年),廣東轉(zhuǎn)運使祖無擇刻于巖寺頂層崖壁上的留題。文曰:“予因按部稅駕此山�;实v二……[詳細]

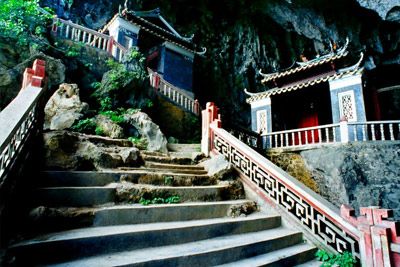

7、陽春崆洞巖禪寺

陽春崆洞巖禪寺 位于陽春市城西4公里處的崆洞巖洞口。始建于明萬歷五年(1577年)。原正門向西,建有玉皇、文昌、觀音、韋馱等閣。清乾隆二十一年(1756年),陽春縣知縣姜山重修禪寺,改正門向東,增建山門、禪房、廂房、金剛塔、三寶殿等建筑。后多經(jīng)修建,古貌猶存。 禪寺內(nèi)建筑分置在巖洞的三層洞府內(nèi)。進入山門為第一洞府,包括廂房、金剛塔、大雄寶殿;拾級而上是觀音閣、韋馱閣、六祖閣等,為第二洞府;玉皇寶殿、文昌閣建于最高祠府。當代添建的望月亭聳立在西門的最高點。 大雄寶殿,又名三寶殿,磚木結構,單開間,面闊6米、進深5.4米,抬梁式屋架,由4條六棱花崗巖石柱支撐,木質(zhì)斗栱雕刻卷云紋,左側有橫門。殿內(nèi)塑座佛3尊,通體鎏金。 玉皇寶殿、文昌殿建于明代,重檐歇山頂,左右墻以線磚疊砌,鑲嵌釉陶窗,古樸典雅……[詳細]

8、七賢書院

七賢書院在今織篢鎮(zhèn)太平村內(nèi)。最早建于明代。為紀念抗倭犧牲將士,明總兵張元勛于太平平城內(nèi)筑忠勇祠重修,地方耆紳建議在忠勇祠前面建七賢書院,與忠勇祠合成一處。建七賢書是為了紀念放逐海南的唐宋七位路過陽西的賢臣,也為當?shù)貙W子提供進修的課堂,對地文化建設直了促進作用。七賢書院紀念的唐宋賢臣分別是李德裕,寇準、蘇軾、蘇轍、秦觀、趙鼎、胡詮、相傳他們流放海南都路過陽西。七賢書院內(nèi)還有古梅兩枝,據(jù)傳是龔自珍手植。于今,古梅每年近春節(jié)都開花,許多人慕名前來觀賞。院內(nèi)曾有翁方綱題的《記七賢書院后堂壁》碑記,今碑已佚,只余拓本。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公廳發(fā)出《關于公布第五批廣東省文物保護單位通知》, 七賢書院被列入廣東省文物保護單位�!�[詳細]

9、輪水謝氏宗祠

輪水村,屬于廣東陽春市崗美鎮(zhèn)管轄;其古民居由當?shù)刂x氏祖先建于明清年間,不但以其典型的嶺南建筑風格引起當?shù)匚奈锊块T的關注,更因謝氏家族數(shù)百年來殷殷重教之舉而名聲在外。由于歷代重教,這條古村落在當?shù)匾恢北环Q為“秀才村”。據(jù)相關史料及《謝氏族譜》記載,謝氏宗祠始建于明代萬歷十四年(1587年),原為一座三進五開間加四廊懸山頂式古建筑,建筑總面積1100平方米,于光緒二年(1877年)重修,縮小前一進�,F(xiàn)為一座二進五開間加兩廊懸山頂式古建筑,建筑面積達七百平方米。走進謝氏宗祠,各式浮雕精工奪目,花鳥蟲魚、歷史人物、山水畫像,無不栩栩如生,源自明清的嶺南建筑風格一覽無遺�!�[詳細]

10、造羅寨藍氏宗祠

藍氏宗祠位于陽春市三甲鎮(zhèn)大垌村造羅寨自然村一口水塘邊,座西南朝東北,背面和遠處都是層層疊疊的山巒。據(jù)《藍氏族譜》記載,藍氏宗祠建于乾隆十年,即公元1745年,至今已有268年歷史。藍氏宗祠是典型的嶺南建筑,屬磚木結構,占地面積1812平方米,其中宗祠建筑面積590.8平方米,宗祠共有三座九間,最外面的叫前座,往里走依次是中座、上座,且各座之間還有天井,祠內(nèi)光線充足,空氣流通。1999年9月,藍氏宗祠被列為陽春市級文物保護單位;2012年廣東省人民政府公布為廣東省第七批文物保護單位�!�[詳細]

11、擎柱李公祠

擎柱李公祠位于陽江市陽春市崗美鎮(zhèn)隆崗村——武榜眼李惟揚建造。1999年,隆崗村自籌資金9萬重修瓦面和地面。三間三進四廊一圍堂構成,圍堂右側建一黌門,黌門雕檐斗壁、浮雕灰塑,雄偉壯嚴,外橫額:“敦倫”,內(nèi)橫額“緯武”,對門內(nèi)橫額“-”,外橫額“飭紀”。正屋內(nèi)設兩座大屏風,后堂為全村祖先之神位。正屋長42米、寬14.5米,圍堂長14.5米、寬14.5米,合820平方米(含圍堂)。遺失文物:康熙51年頒發(fā)榜眼牌匾、兩個進士牌、四個舉人牌、神龕、麒麟望月浮雕。……[詳細]

12、崧臺李公祠

崧臺李公祠位于陽江市陽春市崗美鎮(zhèn)隆崗村——李惟揚眾兒孫建造,現(xiàn)為陽春市重點保護文物單位。1991年陽春縣下?lián)苜Y金重修了瓦面和地面。三間兩進兩回廊一圍堂,圍堂兩側設拱門,內(nèi)外裝飾水彩壁畫、浮雕木刻。正屋長24.5米,寬14.5米,圍堂長19米、寬14.5米,合630平方米(含圍堂)。遺失的文物:康熙51年頒發(fā)及第牌匾、神龕、將軍頭盔、防火水槍、馬刀、鐵弓箭、銅鐘、將軍戰(zhàn)袍、鐵靴、皇帝御賜錦袍、李惟揚夫人和十四個兒子畫像、練武十八般兵器�!�[詳細]

13、北山石塔

南宋陽江北山石塔位于陽江市江城區(qū)烈士陵園內(nèi)。南宋寶祐年間(1253~1258年)南恩知州黃必昌創(chuàng)建。是一座仿樓閣式石塔。塔身全石結構,后因風雨侵蝕,塔頂崩壞。據(jù)光緒重修石塔碑記載:光緒二年(1876年)舉人鄧琳等倡導重修時,以磚構筑塔頂。1983年維修時,將清光緒年修建之磚質(zhì)剎頂恢復為石質(zhì)。為八角九級,高18.52米。塔身以花崗巖條石疊砌,由底至頂逐層收分明顯。塔基須彌座高1.52米,底八角各砌有云頭形如意圖案石礎。東西南北隔層開窗一個,二至四層有塔心室,十字相通,隔層錯開,中間有通道可上,五層以上為實心。第三層南面有陰刻楷體“福祿來朝”。1979年12月廣東省革命委員會公布為文物保護單位�!�[詳細]

14、中共陽江縣支部舊址(文昌宮)

中共陽江縣支部舊址——文昌宮座落在今陽江市南恩路縣前市11號,為陽江兩個廣東紅色旅游經(jīng)典景點之一(另外一個為陽江之戰(zhàn)舊址)。陽江市文昌宮,位于廣東省陽江市陽江市南恩路,為陽江市的一個市、縣級文物保護單位,類型為近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑,公布時間為1986年4月�!�[詳細]

15、大澳商會舊址

大澳商會舊址位于陽江市陽東區(qū)東平鎮(zhèn)大澳漁委會大澳村,年代為1931年。在一排灰白色調(diào)的漁民民居中間,一座鵝黃屋頂?shù)亩䦟有⊙髽秋@得分外與眾不同,它是當年大澳商會的所在地。大澳商會成立于1923年,當年往來廣州、香港貿(mào)易的商賈在此云集,繁華富庶勝似都市,那透著歐陸風情的拱門和廊柱,令人依稀可辨昔日這里的風光。穿過商會洋樓,后面還有一棟高三層的銀庫,銀庫正門上嵌有商會創(chuàng)建人司徒少松民國24年所題的“晏清”兩字牌匾,所謂“晏清”,也就是“海晏河清”之意。大澳商會樓建成后很長一段時間一直是大澳的象征,是大澳的政治、經(jīng)濟和文化中心。解放后還曾作為大澳中學和大澳黨政辦公室所在地。直到今天,它也是游客來大澳的必到之所。2019年4月19日,大澳商會舊址被公布為第九批廣東省文物保護單位�!�[詳細]

17、橫山泰安堡

泰安堡是塘口古堡群中的之一,位于我省第二批省定“紅色村”的塘口鎮(zhèn)橫山村委會,與橫山學校同為一體。始建于1807的清嘉慶年間,由劉振槐籌款興建,坐東北朝西南,長73.05米,寬84.04米,占地面積6139.1平方米,灰沙夯土圍墻,墻厚1米,高6米,圍墻上用花崗巖條石鋪筑跑道,各墻體設有多處槍孔、外窄內(nèi)寬。該建筑體現(xiàn)了當?shù)乜图覈莸慕ㄖL格,是研究清代防御性建筑的實物,2002年被評為縣級文物保護單位。同時泰安堡是中國紅色革命的搖籃,是中共橫山小學黨支部舊址,是舊中國抗擊國民黨反動派,打擊日本侵略者的前沿陣地,是宣傳黨的主張,開展抗日宣傳和統(tǒng)戰(zhàn)工作的平臺,內(nèi)建有陽江橫山紅色展館,與附近的陽西梅花地廉政教育基地之陽江縣人民民主政府紀念亭共同構成了陽西紅色革命文化元素,體現(xiàn)了陽江人民強烈的爭取民主……[詳細]

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷