江蘇省省級文物保護單位介紹

南京市 蘇州市 徐州市 鎮(zhèn)江市 無錫市 揚州市 鹽城市 常州市 宿遷市 淮安市 泰州市 連云港市 南通市 江蘇省文物古跡 江蘇省紅色旅游 江蘇省名人故居 江蘇省博物館 江蘇省十大祠堂 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 江蘇省十大景點 江蘇省十大免費景點 全部 江蘇省特產(chǎn) 江蘇省美食 江蘇省地名網(wǎng) 江蘇省名人 [移動版]

101、同里務本堂

務本堂(新填地124號)位于新填地東首,習稱“葉家墻門”,始建于明末,清光緒二十一年“清封通奉大夫、正三品封典”的葉仲甫重建。務本堂建筑保存較好,大體上一仍舊貌。坐北朝南,面街臨河,前后共五進,占地約兩千多平方米。一條深長的備弄,將幾十間房廳隔為東、西兩區(qū)。據(jù)傳務本堂葉氏會看“風水”,此建筑群的形制,猶如一只朝南伏臥的仙鶴,居中而狹長的備弄謂之鶴頸,一進又一進的房廳即是鶴身。而備弄東西兩區(qū)的建筑群,就是仙鶴的翅膀。最后為廚房和傭人住房,亦即鶴尾。東區(qū),為門廳、轎廳、正廳、戲臺、堂樓及前庭廂房。正廳北向建筑略朝后庭伸出部分,為看戲之用。該處是接待客人的關(guān)鍵所在,建制恢宏,雕梁畫棟,氣派非凡,為全鎮(zhèn)廳堂之冠。西區(qū),為房水廊、旱船(船廳)、花廳、房廳、堂樓及廂房。其中船廳構(gòu)筑頗富特色,別具匠心。因……[詳細]

102、新四軍四縣聯(lián)合抗日會議舊址

新四軍四縣聯(lián)合抗日會議舊址位于江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)寶堰鎮(zhèn)。新四軍四縣聯(lián)合抗日會議舊址系鄉(xiāng)紳張家的“怡和酒行”樓房及宅院,占地約6畝,是座當?shù)刂拿裾ㄖ��?箲?zhàn)初期,陳毅司令員率領(lǐng)新四軍第一支隊創(chuàng)建茅山抗日根據(jù)地。1938年6月14日,一支隊駐寶埝前隍村,陳毅與王必成等住“怡和酒行”樓房及宅院。當時,陳毅住西樓二樓西廂房,王必成住東廂房,其他領(lǐng)導住二樓正房。樓下兩側(cè)為警衛(wèi)人員宿舍,樓下三間為會議室。前隍村是財貿(mào)銀行、醫(yī)務室、-修理所、無線電通訊機關(guān)等。在此居住先后兩個月,至同年8月中旬日寇進攻時撤走.陳毅在此期間積極開展統(tǒng)戰(zhàn)工作,成功地爭取了以茅麓公司老板紀振綱為首的一批當?shù)厣蠈尤宋�,籌建聯(lián)合抗日總會。1938年7月7日,陳毅和樊玉琳作為發(fā)起人,邀請鎮(zhèn)江,丹陽,句容,金壇四縣各界人士千余人在“……[詳細]

103、梁吳平忠侯蕭景墓石刻

梁吳平忠侯蕭景墓石刻江蘇省省級文物保護單位第一、二批1982年3月調(diào)整公布梁吳平忠侯蕭景墓石刻南朝(523年)南京堯化門太平村1988年作為“南京南朝陵墓石刻”部分公布為第三批全國重點文物保護單位 在東北郊十月鄉(xiāng)十月村(原太平村)�! ×簠瞧街液钍捑埃�477—523),字子昭,系梁文帝蕭順之從父弟。天監(jiān)元年(502)封吳平縣侯,十七年(518)以安右將軍監(jiān)揚州,十九年為安西將軍、郢州刺史。普通四年(523)卒于任,詔贈侍中、中撫將軍、開府儀同三司,謚“忠”�! ∈捑澳鼓舷�,墓前現(xiàn)存石辟邪1,石柱1�! ∈傩霸卸�,西辟邪僅剩殘體,原埋塘旁路埂下土中(塘已填為平地),1956年曾掘出,已風化不能修復,仍埋入原處�,F(xiàn)存的東辟邪長3.80米、寬1.55米、高3.80米,雄獸,頭微南轉(zhuǎn),向西而立……[詳細]

104、匡村中學舊址

清光緒三十三年(1907)正月,匡仲謀在其宅第(無錫楊墅園)開設(shè)匡村初等小學堂。民國十六年(1927)創(chuàng)辦匡村初級中學,以原來的小學為附屬小學,為江蘇省錫山高級中學的前身�?锎逯袑W創(chuàng)辦人匡仲謀,名啟墉,字裕芬,生于光緒三年(1877年)。幼隨父學,耕讀家鄉(xiāng),20歲時到上海大成紗布號當學徒,業(yè)余自學外文。光緒二十六年(1900)義和團運動興起,店主回鄉(xiāng)暫避,囑其看守店面。在他獨自經(jīng)營的一年多時間里,竟盈利八萬余兩銀。被店主稱為最誠實、最能干、最得意的學徒,并將大成紗布號,外加現(xiàn)銀三萬兩相贈�?镏僦\在此基礎(chǔ)上,于光緒二十八年(1902)在滬獨資開設(shè)亞東棉業(yè)公司,自此走上實業(yè)之路。在興辦實業(yè)的同時,匡仲謀熱心資助創(chuàng)辦教育事業(yè)。光緒三十三年(1907),在家鄉(xiāng)創(chuàng)辦匡村初等小學堂,以后又開設(shè)高等小學堂……[詳細]

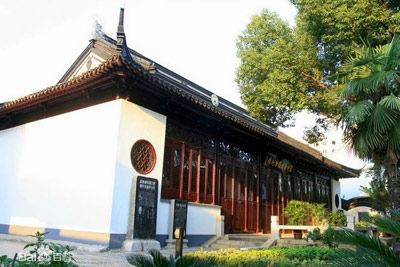

105、范氏義莊舊址

范義莊,位于蘇州市姑蘇區(qū)人民路范莊前32號,現(xiàn)為蘇州景范中學所用。存舊日祭祀范文正公的享堂,為原范文正公祠的主體建筑。享堂單檐歇山造,南向,面闊七間24米,進深12米,高約9米,規(guī)制頗宏。此堂雖是清代重建,但扁作梁架和青石覆盆柱礎(chǔ)猶存明代遺制,蘇式彩繪依稀可辨。范義莊原有歲寒堂、松風閣等建筑。南宋咸淳十年(1274年)知府潛說友建范文正公祠于義莊之東。元至正六年(1346年)郡守吳秉彝改祠為文正書院,次后累次重修。清咸豐十年(1860年)義莊、書院大部被毀,同治五年(1866年)重建,但未能恢復舊觀。近代以來,先后成為崇范學校、景范中學、第八初級中學、第二十二中學、景范中學校址,歷年已陸續(xù)改建為新式校舍,僅存舊日祭祀范文正公的享堂,為原范文正公祠的主體建筑。享堂單檐歇山造,南向,面闊七間24……[詳細]

106、望湖洪恩橋

洪恩橋俗名環(huán)橋,位于江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)望湖村,東西走向,據(jù)橋拱券題刻所載,建于明成化六年(1470年),由當?shù)鼗矢Φ刃?5戶人家捐銀72兩建造。此橋距今雖已有500多年了,但基本保持原貌,除橋面石級經(jīng)后人整修、局部改為花崗石外,其余均是青石構(gòu)筑(明代時,江南一帶常用青石來造橋,因此石材為青石系明代橋梁的一大特征),橋長13.3米,堍寬2.5米,頂寬2.24米,甚是小巧玲瓏,矢高3.05米,跨度為5.6米,矢跨比大于二分之一,堪屬陡拱,有利于船只通行。橋的拱券采用典型的明代做法,分節(jié)并列砌置,券石之間用榫卯相接,上下錯縫,券石橫向則用“鐵扁擔”、腰鐵連接,以增強券石之間的整體性。洪恩橋南北兩側(cè)各有兩只“橋耳朵”(系石),在其端面均雕刻著一種怪異的“吸水獸”,其模樣為:寬鼻、突眼、闊嘴,額……[詳細]

107、張士誠及其父母合葬墓

張士誠墓,在吳縣斜塘鄉(xiāng)盛墩村,南距斜塘鎮(zhèn)北里許。張士誠,元代泰州白駒場亭人,初以販鹽為業(yè),后不堪富戶--,在泰州聚苦役鹽丁等萬余人起義。在擊敗元丞相脫脫所率大軍后,由南通渡江至常熟,至正十六年(1356)二月,攻陷平江(今蘇州),正式定都蘇州,自稱吳王。至正二十七年(1367)九月,朱元璋領(lǐng)導的農(nóng)民起義軍攻占蘇州,張士誠被俘,解至金陵,自縊而死,時年47歲。張士誠死后,朱元璋命具棺木賜葬今址,墓地面積3畝多,高出農(nóng)田約1米,墩西部原有張王廟,墩東北有一高墩,便是埋葬張士誠遺骨的所在。墩前原立碑,刊有“張吳王墓”字樣,現(xiàn)已無存。張士誠父母墓在蘇州市盤門外朱公橋東。1964年6月,經(jīng)蘇州博物館清理,封土高3.8米,占地210平方米,內(nèi)有糯米石灰澆漿和石板,封閉嚴密堅實,下以巨石為壙,砌磚為墻,底……[詳細]

108、陵園新村郵局舊址

陵園新村郵局,或稱“陵園郵局”,又因建筑頂部為四方的重檐攢尖頂,有八個檐角被稱為“八角亭郵局”,還因靠近美齡宮,據(jù)說宋美齡常來這里寄信,就有人稱之為“美齡宮郵局”。該郵局是規(guī)劃在當時的“總理陵園”邵家村合作社附近的一座郵政公共服務設(shè)施,于民國二十三年(1934年)新建。郵局原來有一個匾額,上 書--“陵園郵局”,是國民政府主席林森題寫的。郵局的主體建筑為兩層,仿古式的綠色琉璃重檐攢尖頂,藍色琉璃斗拱,一層正面開有一座正門,雀替和梁架上的彩畫描飾,已漫漶不清。正門兩邊是拱形的大窗,主體建筑兩側(cè)各有四座并排的拱形大窗。因為建筑頂部為四方的重檐攢尖頂。陵園郵局始建于1934年,是一座設(shè)施功能齊全的陵園新村專用郵局。郵局正門上原來掛有一塊大匾,上 書--“陵園郵局”,為國民政府主席林森題寫。郵局的主……[詳細]

109、莫愁路基督教堂

莫愁路基督教堂,原名“漢中堂”,是南京市基督教會最早的一座禮拜堂�,F(xiàn)屬于南京市文物保護單位,南京市優(yōu)秀民國建筑。其前身是北美長老會于1882年建立的“四根桿子禮拜堂”(1888年建成“耶穌會堂”)。1934年,因道路拓寬成莫愁路,禮拜堂被拆除。此后,教會自籌黃金1100兩,另建新堂,取名“漢中堂”。由金陵大學校長陳裕光之弟陳裕華長老設(shè)計,由馮玉祥將軍題寫房角石“因為那立好了根基的就是耶穌基督”。漢中堂于1936年8月4日破土動工,歷時六年竣工,于1942年10月16日舉行獻堂典禮。建堂后由鮑忠牧師負責。1958年漢中堂更名為莫愁路堂。莫愁路堂坐東朝西,是一座典型的英式建筑,總建筑面積為1800平方米。它的設(shè)計和構(gòu)造在局部很是精細,尤其是高聳的鐘塔入口及側(cè)窗的尖頂很是醒目。整個建筑的平面呈十字……[詳細]

110、萬緣橋

萬緣橋位于大運河與老孟河交匯處,應該是常州最原生態(tài)的古橋。當你徜徉在古鎮(zhèn)奔牛的老街上,眼望那高高的古橋,你會為常州先民高超的建橋技藝和完美的設(shè)計理念而驚嘆。萬緣橋距大運河僅30米,它跨越千年老孟河,橋呈東西向;站在萬緣橋上只見大運河上百舸爭流,老孟河似丁字的一豎,兩條“水龍”在這里歡聚,氣勢很是壯觀。萬緣橋,我要為你歌唱,千年古鎮(zhèn)因你而靈動,大運河因你而留下永恒的記憶;雖因歲月的沖洗和戰(zhàn)爭的破壞,萬緣橋已現(xiàn)蒼老之態(tài),但今天它仍是古鎮(zhèn)的要道“隘口”,它仍在為常州的子孫貢獻著自己的力量。萬緣橋是一座單孔石拱橋,據(jù)奔牛鎮(zhèn)居民世代相傳,始建年代不詳,但至少在宋朝就已經(jīng)存在,只是一千年來,它已多次重建,最近的一次是在光緒五年(1879年)。橋的得名源于一個傳說,古代有位書法家見奔牛鎮(zhèn)東街、橫街因老孟河……[詳細]

111、大成三廠舊址

大成三廠舊址位于常州市天寧區(qū)采菱路 78 號常州名力紡織有限公司內(nèi),大運河南岸,與“大成二廠競園、老廠房(民國建筑)”隔河相望,為中國現(xiàn)代杰出實業(yè)家、著名愛國民族工商業(yè)者劉國鈞在常州的紡織工業(yè)遺存,也是常州市目前體量最大、保存最完整的近代紡織工業(yè)遺產(chǎn)。現(xiàn)有廠門、三方廳、原衛(wèi)生所、老門樓、濾塵塔各一處,倉庫兩處,占地面積3695 平方米,大多數(shù)建筑建于1937—1946 年間。2011 年12 月19 日,由江蘇省人民政府公布為省級文物保護單位。劉國鈞(1887~1978),中國現(xiàn)代杰出的實業(yè)家,著名的愛國民族工商業(yè)者。出生于江蘇靖江,自幼家境貧寒,備嘗艱辛,在帝國主義列強和官僚資本傾軋下,慘淡經(jīng)營,艱苦創(chuàng)業(yè)。早年在常提倡“機器革命”,“土紗救國”,1930年果斷集資創(chuàng)辦常州大成紡織染公司。8……[詳細]

112、儒里朱氏宗祠

朱氏宗祠位于姚橋鎮(zhèn)儒里老街北街上。朱氏宗祠的類別是古建筑的壇廟祠堂,年代是明朝,使用單位是朱氏宗祠修繕委員會。原有門廳,中廳,后廳,為南宋理學家朱熹嫡裔于清康熙二十五年(1686)建,祠堂坐東朝西。2007年修繕前仍存三進17間,占地面積1200平方米。第一進門廳面闊五間,對面為大照壁,中間形成廣場。第二進中廳五間,原曾懸掛康熙御賜匾及功名匾8方,第三進后廳五間。2009年,當?shù)卣畵芸睢⒚耖g集資,歷時三年修繕了古祠。現(xiàn)在已正式對外開放參觀。修繕后的古祠,再現(xiàn)了粉墻黛瓦、飛檐翹角、三雕精湛的徽派特色。中廳(祭堂)塑起了根據(jù)朱熹自畫像雕琢的漢白玉立像(高2.9米、重3.2噸),復制了康熙御書的“學達性天”匾,朱熹遺墨楹聯(lián)抱柱和朱伯廬手跡《治家格言》木雕大屏風。為“旌表前賢,激勵后生”,仿照舊式……[詳細]

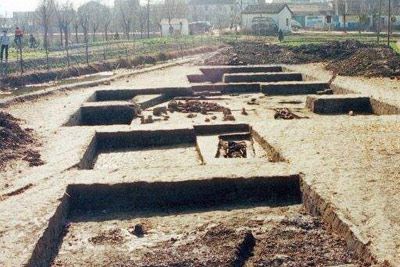

113、廣福村遺址

廣福村遺址位于蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)西南約3公里。遺址現(xiàn)存面積28000平方米,于1984年文物普查時發(fā)現(xiàn)。1994年蘇州博物館考古部和吳江市文物陳列室進行了考古調(diào)查。1996年配合廣福村基建,蘇州博物館考古部和吳江市文物陳列室進行了搶救性考古發(fā)掘。遺址主要文化遺存為馬家浜文化(晚期),距今6000多年。在已發(fā)掘的160平方米面積中,發(fā)現(xiàn)墓葬20座、房址1座,出土器物56件,以及鹿、麋、豬、牛、狗、龜?shù)葎游锏拇罅窟z骸。為研究當時的喪葬與埋葬制度提供了重要的實物資料。廣福村遺址出土器物陶器居多,主要是鼎、豆,另有少量盆、缽、杯、網(wǎng)墜等。同期出土的還有石器:斧、錛、刀、紡輪,骨器:錐針,以及玉器:玦等。大量出土的動物遺骸印證了遺址地層的孢粉分析,當時自然環(huán)境濕熱的中亞熱帶氣候,平均氣溫可能比目前高2……[詳細]

114、獅子山土墩墓群

獅子山土墩墓群位于丹陽司徒鎮(zhèn)甸頭村,南北長約250米,東西寬約180米,占地面積約45000平方米。山體與四周分界明顯,一看就像是人工的杰作。獅子山土墩墓群是個高規(guī)格的古代墓葬,獅子山這兒還能看到獅子的兩個眼睛和繡球,獅子山的西北面不遠處就是兩個土墩墓——秦角墩土墩墓,這是獅子山的眼睛;再往前還有窯墳墩土墩墓,這是繡球。現(xiàn)存的秦角墩土墩墓墩體上長滿松樹,高出地表約6米。秦角墩土墩墓原本有兩個墩,幾年前修路破壞了一個墩,現(xiàn)在仍然能看到道路在靠近秦角墩土墩墓的地方有個明顯隆起的弧度。當時修路的時候,看到這個地方的土與其他地方的泥土顏色不一樣,是黑色的,考慮到可能有墓葬,就沒有再往下挖。因此,非�?赡苓@個墓葬并沒有被破壞。窯墳墩土墩墓位于秦角墩土墩墓北面,據(jù)說也是雙墩。因為距離較遠,只見墩體仍舊被……[詳細]

115、國民大會堂舊址

南京人民大會堂即原國民大會堂,坐落在長江路264號(前林森路),坐北朝南,全部建筑為鋼筋水泥結(jié)構(gòu),連屋面平頂及地下室共5層,配有冷暖氣、消防、通風、水電、衛(wèi)生等設(shè)備,正面呈凸型,內(nèi)廳走廊寬暢,廳頂呈拱型,與一墻之隔的江蘇美術(shù)館渾然一體,交相輝映。墻體為斬假石,門樓上方鑲嵌有“人民大會堂”5個斗大的金字,顯得古樸而又端莊。大會堂建成于1936年5月5日。1935年9月,孔祥熙等與委員提出在首都建筑國民大會堂,可以國立戲劇音樂院及美術(shù)陳列館充用,得到國民黨中央執(zhí)行委員會的同意。所擬的建筑計劃及一切設(shè)備均要適合國民大會堂之用,將來既可作為劇院,又可為會場,一舉兩得,不致浪費。1935年11月20日,國民大會堂籌備委員會當眾開標,最終得標者為上海陸根記營造廠承包商。由陶記工程事務所建筑工程師李宗侃設(shè)……[詳細]

116、八十二烈士陵園

八十二烈士陵園,在淮陰縣城西北30公里的劉老莊,前為淮陰古寨公路,東近劉老莊小學。1940年3月18日,日軍駐淮陰地區(qū)六十五師團三個步兵大隊及一個騎兵大隊共3000余人。在師團長川島率領(lǐng)下,分兵數(shù)路,合圍我駐在六塘河北岸張圩一帶黨政軍領(lǐng)導機關(guān)及我軍主力部隊。新四軍三師十九團二營四連在劉老莊奮起阻擊來犯之敵,打退敵人五次沖鋒。因敵眾我寡,陣地被摧毀,戰(zhàn)士們與敵人肉搏,殲敵200余人,四連82名勇士壯烈犧牲。戰(zhàn)斗結(jié)束后,該地又挑選82名優(yōu)秀子弟參軍,上級命名為“劉老莊連”。當時群眾在戰(zhàn)后自動搜集忠骸,筑成高大的土墓,命名“八十二烈士墓”。1945年地方政府復用磚石建成“八十二烈士墓”,1946年12月26日國民黨軍隊用炮火將墓摧毀。1955年人民政府撥款重新修墓,1964年筑起圍墻,并建陵園。陵……[詳細]

117、吳門橋

吳門橋位于位于蘇州古城西南盤門外,跨古運河(護城河),為陸路出入盤門的必經(jīng)通道。該橋為北宋初建清代重修的單孔石橋,橋以蘇州金山花崗巖構(gòu)筑,雜有少量宋代舊橋所遺的武康石。橋身全長66.3米,中寬4.8米,拱券凈跨16米,矢高9.85米,拱券石10排,長系石11根,縱聯(lián)并列砌置。自水盤石面至橋欄頂通高11米。南北坡各有步階50級,全以整塊條石鋪設(shè)。北端金剛墻左右兩翼均砌有寬約0.6米的纖道,為古代纖夫穿越橋洞而設(shè)的便民設(shè)施。該橋欄鑿成凹凸狀,猶如通長靠背椅子。橋額陰刻楷書橋名,橋門正中冠有「吳門橋」三字,間壁明柱一面刻“蘇省水利工程總局重修”,一面刻“同治十一年壬申夏四月”。吳門橋為江蘇省現(xiàn)存最高的單孔古石拱橋,2002年被列為江蘇省文物保護單位。歷史沿革:據(jù)《吳縣志》記載,吳門橋始建于北宋。北……[詳細]

118、宜興瀛園

瀛園原名行園,坐落在宜興城內(nèi)南大街城隍廟左側(cè)。瀛園是一座小巧玲瓏、具有江南特色、全城至今保存最完好的古典園林建筑,始建于清乾隆年間,當時取西晉文學家潘岳《秋興賦》中“體以行和”之義,故取名“行園”。該園總面積達2038平方米,建筑面積為363平方米,結(jié)構(gòu)嚴謹,布局合理,庭園雖小,但頗具江南園林特色。該園原是謝庭揚的私人住宅,部分是儲振的“竹蔭軒”舊址,后遭兵毀。邑人買謝、儲兩姓舊宅,辟為城隍廟花園,取“瀛洲仙境”之意,改名“瀛園”,疏池疊石,池仿西氿之形,含蓄有韻致。進大門是一條紫藤架走道,園正中是荷池,池北面有臘梅,香氣馥郁,是一株少有的名貴花木。后為一座高墻月洞門,門后一天井,中間一座壯麗宏偉的“行和廳”,面寬三間,10.85米,進深八架11米,是瀛園的主體建筑。前后翻軒,雕花木梳梁,南……[詳細]

119、梁臨川靖惠王蕭宏墓石刻

梁臨川靖惠王蕭宏墓,在南京東北郊仙鶴門外張庫村。蕭宏,字宣達,梁文帝蕭順之第六子。天監(jiān)元年(502),封臨川郡王。普通七年(526)死,時年54歲,謚曰“靖惠”。蕭宏墓前現(xiàn)存石辟邪二、石柱二、石碑一、龜趺二。東辟邪原倒埋溝中,底座破缺,臀部殘。1956年修復扶正。西辟邪殘毀太甚,倒埋土中。修復后的東辟邪長3.2米,前寬1.48米,后寬l.38米,高3.15米(連座)。石辟邪張口垂舌,昂首挺胸,翼刻鱗紋,勢欲飛躍,充滿活力。在南朝陵墓石獸中,蕭宏墓石辟邪造型簡煉,別具神姿。西石柱立在田埂間,高4.96米,柱圓3.2米�?潭说拦侠饧y,額北向,題“梁故假黃鉞侍中大將軍揚州牧臨川靖惠王之神道”。字豎行,順讀。柱頂蓋,小石獸已無。東石柱斷為數(shù)塊倒于地,蓋在柱側(cè),上雕有蓮花圖案,柱礎(chǔ)上圓下方,中斷為……[詳細]

120、蘇嘉鐵路75號日軍炮樓

蘇嘉鐵路75號橋日軍炮樓位于蘇州吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)群鐵村蘇嘉鐵路75號橋東南側(cè)。蘇嘉鐵路建于1935年,1936年7月通車,曾在1937年的淞滬抗戰(zhàn)期間發(fā)揮過重要作用。1937年11月,日軍侵占吳江后,重兵把守蘇嘉鐵路,沿線修筑了許多炮樓鎮(zhèn)壓抗日武裝。75號橋炮樓始建于1938年下半年,由西炮樓(兩層)、營房、東炮樓(單層)三個單體組合而成,總面積119.4平方米。1944年初,蘇嘉鐵路被日軍分段拆除。75號橋日軍炮樓,是蘇嘉鐵路全線僅存的炮樓,蘇嘉鐵路75號日軍炮樓作為日軍侵華歷史的鐵證,展示了日本帝國主義侵華的罪證,成為重要的愛國主義教育基地。歷史沿革:75號橋炮樓始建于1938年,解放后,曾作為村碾米廠、雜物堆放倉庫。2003年鎮(zhèn)政府對蘇嘉鐵路75號橋日軍炮樓進行了全面維修。2006年被列為……[詳細]

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�

缂侇喓鍊曢崣鏇犵磾閹存繄鏆斿璁规嫹 44010602000422闁告瑱鎷�