磁縣旅游景點介紹

41、磁縣城隍廟大殿

城隍廟大殿城隍廟大殿位于磁縣城內(nèi)西大街。城隍廟建于明洪武五年(1372年),大殿為廟內(nèi)現(xiàn)存唯一的建筑。建筑坐北朝南,建筑面積470平方米,面闊五間,進(jìn)深三間,單檐歇山琉璃瓦頂。柱網(wǎng)布局采用移柱和減柱做法,室內(nèi)大木用九架大梁,檐下四周施七踩斗拱。前出一間抱廈,為清康熙八年(1669年)增建,現(xiàn)已不存。該建筑并用移柱、減柱做法在明清建筑中是不多見的。……[詳細(xì)]

42、下七垣遺址

下七垣遺址下七垣遺址位于磁縣時營村西南漳河北岸臺地上,遺址文化內(nèi)涵極為豐富,除一部分戰(zhàn)國墓外,都是先商遺存。1974年為配合當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)田基本建設(shè),河北省文物管理處等單位對遺址進(jìn)行了發(fā)掘,共發(fā)掘30個探方,面積960平方米。共出土陶器4座,灰坑104個,商墓23座,戰(zhàn)國墓6座,有人骨架19具,牛、鹿、豬骨架5具。共出土陶器304件,骨器354件,石器481件,蚌器274件,角器34件,卜骨、銅鏃等文物124件。下七垣遺址共分四層,疊壓關(guān)系清楚,遺物特征明顯。它為冀南地區(qū)商文化的分期提供了可靠的地層依據(jù)。下七垣遺址的主體特征以夾砂有腰隔、橄欖狀罐、卷沿深腹盆、繩紋淺腹平底盆為一類;以鼓腹鬲、弧腹鬲、蛋形甕等為一類。以上兩類陶器群基本代表了下七垣遺址的基本特征,在學(xué)術(shù)界稱為“下七垣文化”,是典型的先……[詳細(xì)]

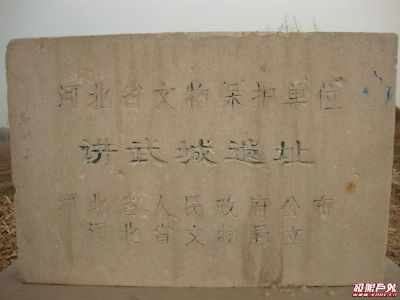

43、磁縣講武城遺址

講武城遺址講武城遺址位于磁縣城南漳河北岸講武城村。講武城唐以前稱武城,宋代以后改稱講武城。講武城地理位置十分重要,是歷代兵家必爭之地。三國時曹操擊敗袁紹,占據(jù)鄴城后,經(jīng)�;顒釉谶@里,把此地作為培養(yǎng)武將的基地。古城平面呈平行四邊形,除南墻及東墻南段被彰河沖毀外,其余大部分尚存。1958年發(fā)掘,出有板瓦、筒瓦等建筑構(gòu)件和豆、罐、盆等生活用品,從遺物上看屬于戰(zhàn)國古址,漢代以后曾經(jīng)補(bǔ)筑、改造或擴(kuò)建,繼續(xù)沿用。2006年5月25日被國務(wù)院公布為第六批全國重點文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

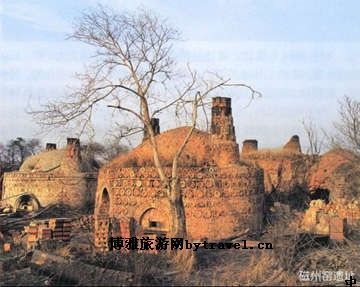

44、磁州窯遺址

磁州窯遺址磁州窯為宋代北方民間著名瓷窯之一。為國家重點文物保護(hù)單位。窯址位有兩處,一是分布磁縣的觀臺鎮(zhèn)一帶,另一處就是風(fēng)景區(qū)內(nèi)南響堂寺下的彭城鎮(zhèn)到臨水鎮(zhèn),其面積約十平方華里。磁州窯,從古老的磁山文化陶器源起,至今己有7000余年的歷史,歷史悠久,興衰起復(fù)。到十世紀(jì),以制瓷精美,一躍成為我國宋代北方民窯的代表,當(dāng)時州以“磁”名,乃窯場之興盛而著名于世,并有“十里彭城,日進(jìn)斗金”和“南有景德,北有彭城”之美稱。磁州窯瓷器的裝飾,以黑白對比為主要特點,典雅樸實、蒼勁雄厚,白釉黑花獨樹一幟,并創(chuàng)造性地以圖案的裝飾畫法,把人物、烏獸、蟲魚、山水等景物繪在瓷器上,為我國瓷器彩繪裝飾開創(chuàng)了新紀(jì)元。現(xiàn)在的磁州窯,除繼承了過去的特色外,又有新的發(fā)展,其產(chǎn)品暢銷于世界各地。陶和瓷都是中國的偉大發(fā)明,以至我國有“……[詳細(xì)]

45、磁縣北朝墓群

北朝墓群磁縣西南部講武城一帶的漳河沿岸,遍布著130多個大大小小的土丘,這是一片古墓群。長久以來,這些土丘被認(rèn)為是曹操的七十二疑冢。這似乎不是空穴來風(fēng)。從歷史的真實來說,位于臨漳的六朝故都鄴城,與磁縣相鄰,距磁縣縣城僅15公里,曹操破袁紹后以鄴為都城,在這里修建銅雀臺,在位于磁縣的講武城培育軍將,曹操死后也確實葬在距離鄴城很近的磁縣這一帶。從社會的虛妄來說,自宋以后,曹操在人們心目中逐漸變成了0臣,特別是元代以后,丑化曹操的社會風(fēng)氣日烈。元末作家羅貫中的《三國演義》,為曹操塑造了一個0詐的藝術(shù)形象,甚至在第七十八回這樣描繪,曹操臨終前“遺命于彰德府講武城外,設(shè)立疑冢七十二,勿令后人知吾葬處:恐為人所發(fā)掘故也�!弊运我院笥性S多詠疑冢的詩,如:“疑冢多留七十余,謀身自謂永無虞”(京鏜);“一棺何……[詳細(xì)]

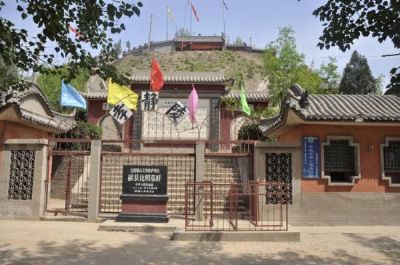

46、高臾奶奶廟

高臾奶奶廟位于縣城北7公里的高臾鎮(zhèn)。俗稱“平頂山”,是原磁州的官方奶奶廟,由磁縣、臨漳、成安三縣共建。該廟占地面積十余畝,山門后并列為三大院落,中院為玉皇殿、五圣閣,東院為三皇殿、佛祖殿,西院為碧霞宮、0殿等。該廟歷史悠久,民間信仰濃厚,建筑規(guī)模宏大,為磁縣的道教圣地�!�[詳細(xì)]

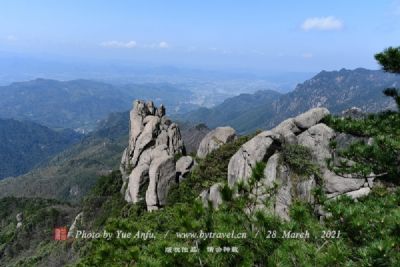

47、爐峰山景區(qū)

爐峰山位于邯鄲市磁縣陶泉鄉(xiāng)北王莊村西,是太行山南端較高的山峰之一。海拔1087.7米。爐峰山森林植被極為豐富,山勢集雄、險、奇、秀于一身,風(fēng)景秀麗,景色宜人,環(huán)境幽雅。從山底到半山腰登山途中的28盤,十分險竣壯觀。登上石梯到達(dá)南天門,讓人覺得有驚無險,猶如一步登天。爐峰山因形狀酷似一茶壺而得名。傳說此山是太上老君酒后醉踢丹爐落地而形成。遠(yuǎn)望山勢起伏,層巒疊翠,近觀則似鬼斧神工,飛崖陡峭。山腰有棵胸圍6米左右的古青榆樹,據(jù)說已經(jīng)有2000多年的歷史了,雖經(jīng)千年滄桑,但青榆依然枝葉茂盛。山場總面積100多平方公里,它東與“睡美人山”遙遙相對,西與涉縣“一二九師司令部”舊址接壤,南與河南紅旗渠隔河相望,北與武安“京娘湖”一地為鄰。爐峰山上有明、清亭臺、廟宇和宮廷建筑遺址、古碑七十余道。此山高大雄偉……[詳細(xì)]

48、藺相如墓(廟)

戰(zhàn)國一代名相藺相如之墓位于縣城西北15公里處的南城鄉(xiāng)羌村。七雄爭霸時期,趙國藺相如因“完壁歸趙”,為國爭譽立功,被列為上卿,位居在大將廉頗之上。廉頗不服,見面時總要給他難堪。藺相如顧全大局,途中相遇,便主動退入小巷,讓廉頗先行,后來廉頗明白了藺相如讓他的道理,十分感動,便“負(fù)荊請罪”,從此“將相和好”。成語典故“將相和”后被改編成戲劇,在民間廣為流傳,藺相如胸懷寬廣,仁厚包容,顧全大局的文化理念對于現(xiàn)在建設(shè)和諧社會具有重大教育意義�!�[詳細(xì)]

49、溢泉湖度假村

溢泉湖度假村位于縣城西3公里處,滏陽河源頭,東武仕水庫之畔,渡假村建筑群錯落有致,森林植被茂密,依山傍水,山青水秀。湖光水色交相輝映,輕舟點點,令人心曠神怡。已建成特色別墅30棟,綜合賓館1棟,特色園林景區(qū)11處,設(shè)有人工沙灘浴場,水上跳傘、水上快艇、農(nóng)家木船,垂釣等活動項目,具有“吃、住、行、游、購、娛”等功能,是集旅游、度假、會議、休閑為一體的綜合服務(wù)中心,是都市人向往大自然,回歸大自然,提高生活質(zhì)量和品位的好去處�!�[詳細(xì)]

50、磁縣鼓樓

鼓樓,位于縣城中心,因其宏偉的主樓兩旁各建有一間鐘鼓樓而得名。故名鼓樓,又名天下第一樓,畿南第一樓。建于明弘治十二年(公元1499年)樓基呈長方形,樓基高8米,面積為1380平方米,中間有一條南北拱券,北石拱門-“雄鎮(zhèn)滏陽”,南石拱門上刻有“景嵩”二字,字體端正,遒勁有力,磁州古代為中原嵩山地區(qū),有宣傳嵩山景色秀麗的美意。臺基上有鋸齒磚墻一道,環(huán)四周有陴垛48個,樓建其中,上下共分三層,每層高一丈有余,下兩層均是外柱內(nèi)墻,墻柱間隔數(shù)尺成為走廊,頂上有琉璃筒瓦覆蓋,下有華麗門窗,四角飛檐突起,最上層為南北人字形構(gòu)造,現(xiàn)在的鼓樓為1993年重建�!�[詳細(xì)]

51、睡美人山

睡美人山,在縣城西50公里的中岔口村西部。該山由多峰組成,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,如一神女酣睡,譽稱“神女春夢”。當(dāng)夕陽沉山之時,紅日隱去,霞光尚存,逆光向西望去,此山恰似一如花似玉的少女覆紗仰臥,香夢酣然,因此稱為“睡美人山”。……[詳細(xì)]

52、磁縣漳河旅游度假區(qū) AA

漳河三峽位于磁縣西南部的白土鎮(zhèn),距離縣城40公里,景區(qū)長20公里,沿河自然風(fēng)光秀麗,景點獨特,有無底洞、神牛峰、北朝佛洞、王莽射劉秀的箭眼、人造天河躍峰渠、吳家河水電站、稀有植物龍須草、北方奇觀溶洞群、中原第一熱情漂流、農(nóng)家樂旅館、千畝稻田香兩岸、魚蝦野菜味美人,令人流連忘返。漳河小三峽東臨邯鄲西臨太行山脈,依托生態(tài)水網(wǎng)和山區(qū)等地域優(yōu)勢,打造了一批重點生態(tài)旅游景區(qū)。漳河小三峽漂流、爐峰山景區(qū)、溢泉湖風(fēng)景度假村等現(xiàn)已成為邯鄲、安陽等周邊地市群眾節(jié)假日休閑度假的好去處,主要適合漂流�!�[詳細(xì)]

53、東魏孝靜帝陵(天子冢)

天子冢位于邯鄲西南65公里處的磁縣內(nèi)。為東魏孝靜皇帝元善見之墓,據(jù)史載孝靜帝能文善武,品行高潔,后在宮廷斗爭中被毒死,年僅28歲,其墓為封土形式,其墓頂建有玉皇大殿和娘娘廟、觀音廟。前后有臺階可登至,臺階為青磚白灰砌成,毛面,未抹平處理,形成等距而均勻的石灰凹槽,猶如琴鍵,因此形成多個均勻的聲波反射和折射面;加上臺階兩側(cè)建有1米高的毛面青磚護(hù)欄墻,位于臺階右上方的硬山飛檐、灰瓦覆蓋的觀音閣建筑,其屋頂也形成了多個均勻的聲波反射和折射面。天子冢墓門朝南,在其頂端建有金碧輝煌的玉皇大帝廟,向下建了十幾座大大小小的廟宇,將天子冢封土的上腰部位纏繞了半個環(huán)形。有花仙、十二0殿、胡爺?shù)睢⒀┗ǘ�、朝陽洞等十幾座廟宇,最下面的地方還見縫插針地建筑了關(guān)帝廟等。在封土墓的后坡底部,左右兩側(cè)建了幾間平房,有的里……[詳細(xì)]

54、蘭陵王墓

看 點 《蘭陵王入陣曲》是歌頌高長恭英勇善戰(zhàn)的一支樂曲,悲壯渾厚,古樸悠揚。當(dāng)時北齊重鎮(zhèn)洛陽被北周十萬大軍圍困,北齊王急派各地將士來解圍,高肅親率五百精騎,沖入周軍重圍,直抵城下,與城內(nèi)守軍心協(xié)力夾攻,大敗周軍,解了洛陽之圍。為歌頌蘭陵王的戰(zhàn)績,將士們集體創(chuàng)作了《蘭陵王入陣曲》。 此曲后來流傳到日本,深受人民的喜愛。 介 紹 位于磁縣城南5公里處,是北齊神武帝高歡之孫高肅之墓。墓冢高大,周圍建有透花圍墻,墓地建有碑亭。 蘭陵王高肅,字長恭,是北齊末期文武雙全的名將。他一生忠以事上,和以待下,屢建戰(zhàn)功。先后-為徐州蘭陵郡王、大將軍、大司馬、尚書令等職。因其面貌清秀,當(dāng)兩軍交戰(zhàn)時都要戴上一個兇惡的面具以震懾敵人。因戰(zhàn)功顯赫而招到當(dāng)時的皇帝(其堂弟高緯)的忌恨,終被賜死。

河北邯鄲市……[詳細(xì)]

闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃闁告侗鍘藉畵宥夋⒑閸濆嫷妲归悗绗涘洤纾归柟鎯板Г閻撴瑩鏌涜箛姘汗闁活厼鐭傞弻娑樼暆鐎n偄顏�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹