北京市旅游景點介紹

海淀區(qū) 東城區(qū) 西城區(qū) 朝陽區(qū) 房山區(qū) 昌平區(qū) 密云區(qū) 懷柔區(qū) 延慶區(qū) 門頭溝區(qū) 豐臺區(qū) 石景山區(qū) 通州區(qū) 平谷區(qū) 大興區(qū) 順義區(qū) 北京市文物古跡 北京市紅色旅游 北京市名人故居 北京市博物館 北京市十大祠堂 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 北京市十大景點 北京市十大免費景點 全部 北京市特產(chǎn) 北京市美食 北京市地名網(wǎng) 北京市名人 [移動版]

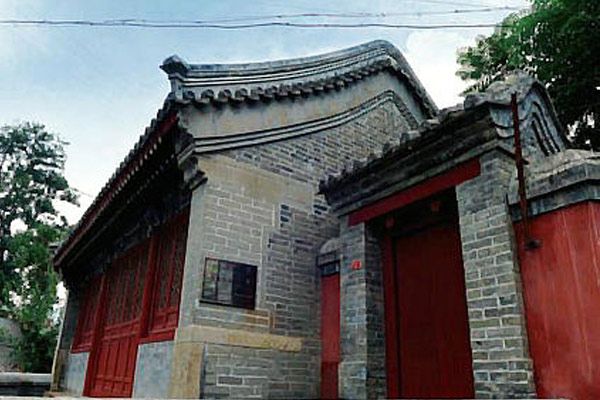

81、龍泉寺萬緣茶棚

龍泉寺萬緣茶棚位于鳳凰嶺景區(qū)龍泉寺前。民國時期,廟會興盛,有廣東香客募捐,在金龍橋南東院建萬緣茶棚一座,施茶施粥,普結(jié)善緣。茶棚整體由進院山門(東西帶耳房)、正房(帶耳房),及東西配房構(gòu)成,建筑坐北朝南,院內(nèi)“萬緣茶棚石碑”清楚記載了茶棚的募捐及修繕情況。2013年海淀區(qū)文化委員會再次修繕。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位。……[詳細]

82、明照洞瑞云庵

遺址坐北朝南,北高南低,原為黃普院,由金章宗完顏璟創(chuàng)建,為其狩獵行宮,后廢。明正統(tǒng)二年(1437)賜額妙覺禪寺,明弘治十四年(1510)改稱明照洞瑞云庵。據(jù)碑文證實,妙覺禪寺因瑞云庵“坍塌舊基”而遷至南50米處,北部“明照洞瑞云庵”存門樓,金剛石塔,山洞,山洞房基。門樓為花崗巖雕刻。庵內(nèi)金剛石塔位于山門東側(cè),高15米的巨石巖頂,始建于明代。塔高約2.5米,為六角七層密檐式磚塔,塔基各角雕飾著一頭兇悍環(huán)角牛狀的飾物,據(jù)碑文記載,此塔為妙覺禪寺第一代主持尹奉的壽塔,其尸骨埋于塔下。1999年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

83、妙覺禪寺遺址

車耳營妙覺寺遺址位于蘇家坨鎮(zhèn)鳳凰嶺公園南線,原為黃普院,由金章宗完顏璟創(chuàng)建。明正統(tǒng)二年(1437),太監(jiān)趙永等在黃普院舊址上興建寺廟,賜額“妙覺禪寺”。明成化二年(1466)改建妙覺寺。寺北有天然巨石,名曰“金剛石”,石上建有一座高約2米的六角七層密檐式磚塔。寺南向,原有山門殿、天王殿、正殿、后殿和方丈院等。1941年秋廟舍被日寇焚毀,現(xiàn)寺基址及銀杏樹尚存。遺址內(nèi)有若干石構(gòu)件及兩通碑散落,一為《敕賜妙覺寺記》碑。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

84、妙峰山香道中北道遺址

在明清兩代至民國年間,妙峰山頂峰的碧霞元君廟的香火聞名北方�!堆嗑q時記》記載“廟在萬山中……自始迄終,繼晝以夜,人無停趾,香無斷煙”,可見妙峰山香火旺盛。昔日香客進香主要有四條古香道,其中有三條在海淀區(qū)域內(nèi),分別為老北道、中北道、中道。中北道自海淀區(qū)蘇家坨北安河村開始,沿途有七個茶棚遺址,依次為:清福觀、響塘廟、青龍山朝陽院、金仙庵、玉仙臺、瓜打石、妙爾洼。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

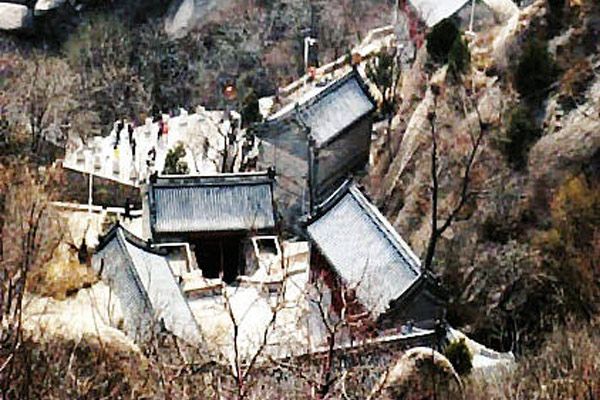

85、鳳凰嶺旮旯庵及石窟遺址

鳳凰嶺旮旯庵及石窟遺址位于鳳凰嶺山麓,東南距臺頭村約2.5公里。原名妙峰庵,因其坐落于山谷深處,俗稱旮旯庵,始建年代不詳。占地面積約1000平方米。庵原為四合布局,坐北朝南,今已圮,只存兩座石窟。一窟在庵西側(cè),門向東南,面積約20多平方米,另一窟在庵東側(cè),因窟前有53級石階而稱“五十三磴”。五十三磴建在一座20多米高的巨大山巖上,五十三級石階陡峭凌厲,寬僅數(shù)尺,石級盡頭即為石窟,窟高1.83米,深2.15米。臨洞眺望,群峰盡收眼底,景色尤佳。曾于2006年修繕。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位。……[詳細]

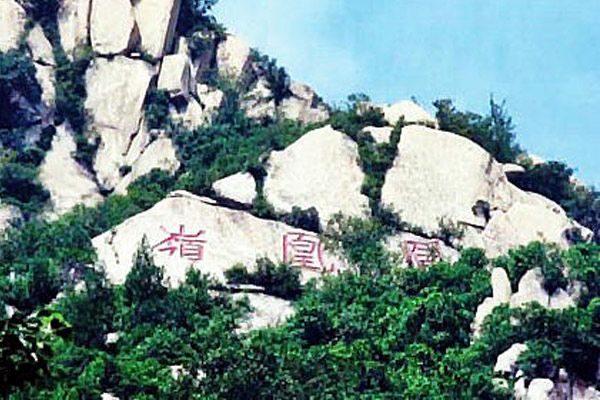

86、鳳凰嶺石刻

鳳凰嶺石刻刻于民國年間,位于聶各莊村鳳凰嶺山麓,東距臺頭村約一公里。鳳凰嶺峰巒險峻,山勢奇麗,為花崗巖體。“鳳凰嶺”三字為楷書,字體蒼勁有力,莊重工整,由北向南排列,每字高約4米,寬近3 米,字間4.5 米,筆畫寬度在0.2米以上,它是北京西山風(fēng)景區(qū)最大的摩崖刻字�!�[詳細]

87、范長喜宅院

范長喜宅院位于海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)北安河村第四十七中學(xué)內(nèi)。清光緒年間,在環(huán)谷園西坡平臺地,光緒皇帝生父醇賢親王奕譞府上總管范長喜在修建七王墳的同時,在此地為自己修建了宅園,院內(nèi)及周圍廣種丁香,時稱“丁香院”。1924年,民國時期著名教育家李石曾選中京西鷲峰之麓,妙峰古香道起點之側(cè)的北安河皇姑園,通過多方籌資購置,修繕丁香院作為中法大已修繕一新。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

1923年,民國時期著名教育家李石曾在海淀溫泉村建中法大學(xué)附屬中學(xué),1924年遷至北安河鄉(xiāng)環(huán)谷園。1924-1925年,馮玉祥、孫岳和胡景翼(字笠僧)捐巨款幫助學(xué)校建造了圖書館和校門前石橋,為感謝胡將軍義舉,圖書館取名為笠僧堂。笠僧堂為近代建筑形式,前有石橋,為花崗巖質(zhì)地,保存完好。該校原有房七十余間。現(xiàn)存建筑有笠僧堂。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

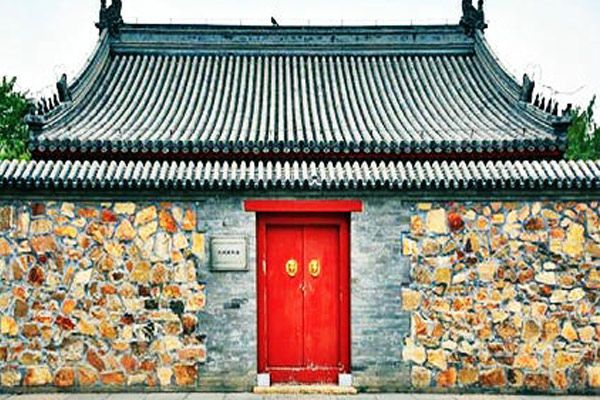

89、海淀蓮花寺

蓮花寺位于海淀區(qū)北安河鄉(xiāng)大覺寺南。始建于明朝,清光緒年間多次重修并擴建,清末為太監(jiān)養(yǎng)老送終之所。清光緒十四年、二十八年及三十一年三次重修擴建寺整體格局為坐西朝東,依山勢分三級。一級有蓮花池、告示碑及磨盤,二級有山門,卷棚硬山合瓦屋面,匾額“蓮花寺”。三級分中院、南北跨院,均為四合布局。中院有山門殿、正殿、南北配殿,山門殿面闊三間。正殿面闊三間,硬山調(diào)大脊,灰筒瓦屋面。配殿硬山箍頭脊,棋盤心屋頂,南北跨院各有正殿三間。寺內(nèi)有清光緒十八年(1892) 告示碑、光緒二十八年(1902)《重修蓮花寺碑記》碑和光緒三十一年(1905)《重修蓮花寺碑記》碑。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位。……[詳細]

90、西埠頭興善寺

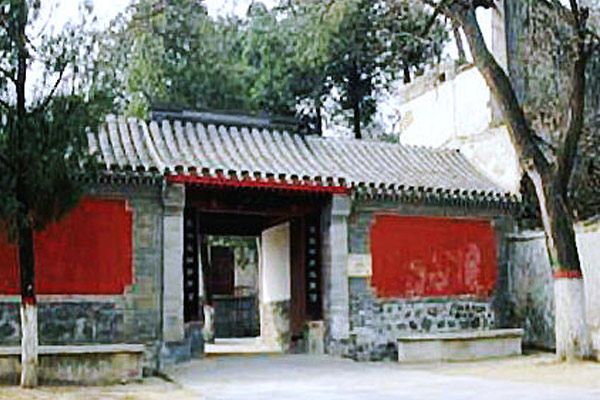

西埠頭興善寺位于海淀區(qū)北安河鄉(xiāng)西埠頭村。建于明正德二年(1507),俗稱東廟。寺坐北朝南,前有古樹兩株,碑兩通,兩通碑皆螭首龜趺,西側(cè)為《大明創(chuàng)建興善寺碑記》,為大學(xué)士李東陽撰寫,碑文記載“首列山門、中立佛殿,左列伽藍堂而擁護之,右列祖師堂而翊衛(wèi)之,鐘鼓有樓,講禪有室,供有田疇,福有爨具,環(huán)以僧廡,繚以垣墻,坳堊鮮明,金碧交輝,誠然一大成招提也”,說明寺內(nèi)過去前有山門、中有佛殿、左有伽藍殿、右有祖師堂,還有鐘樓、講禪室。目前僅存正殿,正殿面闊三間,硬山調(diào)大脊,小式大木,木構(gòu)架上繪有彩畫。另一碑為《大明興善禪寺碑銘記》碑,為翰林學(xué)士張?zhí)烊鹱?014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

91、護國佑民觀音禪林

護國佑民觀音禪林位于海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)聶各莊村。始建于明代崇禎五年,現(xiàn)存建筑年代為清代。坐西朝東,分前殿、中殿、后殿,各三間,小式大木。前殿、中殿為筒瓦硬山調(diào)大脊,蘇式彩繪;后殿為筒瓦卷棚箍頭脊,蘇式、和璽、旋子混合彩繪,抬頭梁墊板有“松柏千年茂,芝蘭百歲榮”字樣。大門口有石獅一對。中殿后有“護國佑民觀音禪林”匾額一塊,碑座兩個,前殿前有國槐一株,中殿南側(cè)有側(cè)柏一株。2006年、2010年海淀區(qū)文化委員會曾兩次對該建筑進行了搶險修繕�,F(xiàn)存房屋三間,總體保存狀況良好�!�[詳細]

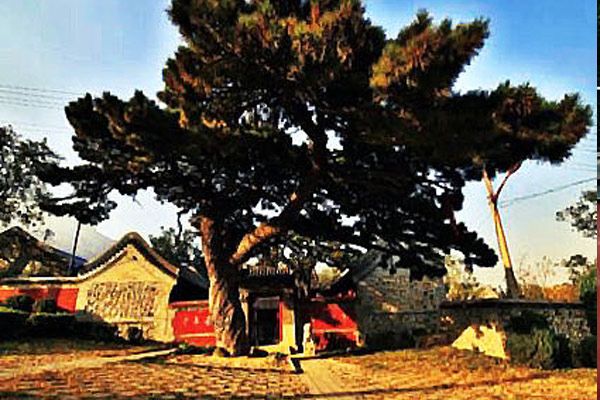

92、車耳營關(guān)帝廟

關(guān)帝廟始建于明嘉靖年間,清光緒初年重修,坐北朝南,院內(nèi)有“重修碑記”碑一通,為清光緒二年(1876)所立。另有一個碑座和半截碑,在廟東北京鳳凰嶺旅游開發(fā)有限公司院內(nèi)。現(xiàn)存建筑為2003年修建,三合布局,正殿為原址重修,面闊三間,另建有東西配殿、后殿。配殿面闊各三間,后殿面闊三間帶二間耳房,正殿為崇寧殿,后殿為娘娘殿。關(guān)帝廟前古松樹齡久遠,姿態(tài)挺拔,鋪青疊翠。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

93、北安河玉皇廟

北安河玉皇廟位于蘇家坨鎮(zhèn)北安河村,始建年代不詳。清光緒三十二年(1906)《天津路燈會重修玉皇廟碑記》碑文記載,此廟宇年深日久,風(fēng)雨摧殘墻垣頹敗,光緒年間,天津路燈會為了方便每年四月初一至十五日到妙峰山進香的香客,將從村里購得的“津郡路燈會存燈之所”重修。民國時再次重修。殿南有“萬古流芳”碑一通。廟整體格局為坐北朝南,三合院落,現(xiàn)存正殿,正殿面闊三間,硬山箍頭脊,小式大木,蘇式彩繪。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

94、北安河雙關(guān)帝廟

北安河雙關(guān)帝廟位于蘇家坨鎮(zhèn)北安河村,建于清代。 整體格局坐西朝東,依次有前殿、南北配殿、正殿。正殿面闊三間,筒瓦硬山調(diào)大脊,小式大木,和璽、蘇式彩繪兼有,現(xiàn)代門窗裝修。前殿面闊三間,硬山筒瓦箍頭脊,小式大木。南北配殿做法同前殿�,F(xiàn)存建筑有前殿、南北配殿、正殿。 2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

95、高時明墓

高時明墓位于海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)大工村。據(jù)《永清縣志》記載,高時明十五歲入宮,掌司禮監(jiān)印。崇禎十七年(1644),李自成攻進北京,高時明0-身亡,葬在九龍山(今大工村)。墓門額上鐫“一化元宗洞主”六字,門柱刻對聯(lián)“仁民愛物維國運,復(fù)忱懷倫衍圣傳”。石室墓坐西朝東,室內(nèi)左右兩側(cè)各有一石仿木構(gòu)筒瓦檐龕,正面為石棺床,飾以石仿木構(gòu)垂花門樣式,石券頂,均為青石料。該墓室于20世紀60年代修建水庫被發(fā)現(xiàn),部分構(gòu)件被清理拆除用于砌筑水庫。有記載大工村山上有玄同道院,據(jù)傳道院原為高時明宅院,“其山九峰環(huán)抱,明司禮監(jiān)掌印太監(jiān)高時明壽冢在焉。有浮圖曰玄同寶塔”。另據(jù)《燕都名山游記》記載,玄同道院內(nèi)有七級寶塔稱玄同寶塔。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

96、瑞王墳

瑞王墳位于海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)瑞王墳村北京市農(nóng)科院林業(yè)果樹研究所內(nèi)。園寢始建于道光年間,嘉慶皇四子綿忻封瑞親王,于道光八年卒,其子奕志襲瑞郡王,奕志卒于道光三十年(1850),謚號敏,葬于此。 園寢坐西朝東,前方后圓,沿中軸線依次是石橋(已毀)、碑亭(已毀)、隆恩門、隆恩殿、寶頂(已毀)。地宮青石板拔券,墓道、石門已毀。墳圍墻西部尚存。隆恩門面闊三間,隆恩殿面闊三間。 2009年海淀區(qū)文化委員會對其進行了搶險修繕。 2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

97、田村關(guān)帝廟

田村關(guān)帝廟位于海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)田村,建于清順治十八年(1661)。格局為坐北朝南,現(xiàn)存古建筑北房面闊三間,硬山調(diào)大脊,小式。殿前有碑《重修關(guān)圣帝君廟碑記》一通,碑文中記載了清順治十八年重修事宜。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

98、北塢關(guān)帝廟

北塢關(guān)帝廟位于海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)北塢村北塢公園內(nèi),建筑年代不詳。整體坐北朝南,筒瓦,硬山調(diào)大脊,正殿面闊三間,建筑面積約100平方米。2009年由海淀區(qū)文化委員會修繕,現(xiàn)保存完好。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

1937年“七七事變”后,日本帝國主義以侵略為目的,強化了軍事設(shè)施的建設(shè),在海淀區(qū)小屯村修筑飛機場及飛機掩體。該掩體遺址出口處寬17.6米,縱深13米,內(nèi)高為4.7米,頂部為穹窿頂,水泥澆筑。侵華日軍飛機掩體遺址是日本空軍在海淀駐軍現(xiàn)存的重要物證,為海淀區(qū)青少年教育基地。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

100、門頭新村甲8號四合院

門頭新村甲8號四合院位于海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)門頭新村甲8 號,院落整體格局為兩進四合院,正房坐西朝東。一進院東房、西房均面闊五間,卷棚筒瓦硬山。南、北房面闊三間,硬山合瓦。二進院門為垂花門,門口有兩個青石質(zhì)門鼓石,正房面闊五間,南、北房面闊三間,均為硬山合瓦。該院落解放前為一地主家宅院,解放后先是歸部隊使用,后來第四十五中學(xué)將這里用作教室,文革后歸四季青鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)政府將二進院落(西院)出租給香山助劑廠�,F(xiàn)該處土地已經(jīng)歸永泰開發(fā)公司。2014年被公布為海淀區(qū)文物保護單位�!�[詳細]

闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備浇顕ч悧鎾崇暦濠靛牅娌柣顓у亞閹虫捁鐏冮梺鍛婁緱閸樿棄鐣靛澶嬧拺闁告繂瀚峰Σ褰掓倵缁楁稑娲ょ壕褰掓煙閹澘袚闁绘挻鐟╅弻娑滅疀濮橆兛姹楅梺娲诲幖閻倿寮诲☉妯兼殕閻庯綆鍋勯锟�

缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柟鎹愵嚙绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼闁活厽顨婇弻锟犲炊閳轰絿銉х棯妤e啰鐣洪柡宀€鍠撻埀顒佺⊕宀h法绮诲鈧弻锟犲幢濡崵鍙嗗銈庡弨濞夋洟骞忕€n剚鍠嗛柛鏇ㄥ亽娴硷拷 44010602000422闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�

缂傚倸鍊搁崐椋庢閿熺姴绐楅柟鎹愵嚙绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼闁活厽顨婇弻锟犲炊閳轰絿銉х棯妤e啰鐣洪柡宀€鍠撻埀顒佺⊕宀h法绮诲鈧弻锟犲幢濡崵鍙嗗銈庡弨濞夋洟骞忕€n剚鍠嗛柛鏇ㄥ亽娴硷拷 44010602000422闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�