徐州市愛(ài)國(guó)主義教育基地介紹

江蘇省 銅山區(qū) 沛縣 云龍區(qū) 邳州市 豐縣 賈汪區(qū) 鼓樓區(qū) 泉山區(qū) 新沂市 睢寧縣 徐州市文物古跡 徐州市紅色旅游 徐州市名人故居 徐州市博物館 4A景區(qū) 徐州市十大景點(diǎn) 徐州市十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 徐州市特產(chǎn) 徐州市美食 徐州市地名網(wǎng) 徐州市名人 [移動(dòng)版]

1、碾莊圩戰(zhàn)斗紀(jì)念館 AAA

淮海戰(zhàn)役碾莊圩戰(zhàn)斗紀(jì)念館位于江蘇省邳州市碾莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)G311國(guó)道南側(cè),占地116畝,1958年6月奠基興建,1960年2月竣工,是國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū),江蘇省重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位。景區(qū)正中聳立著18.5米高的紀(jì)念碑。碑的正面有劉少奇題寫(xiě)的“浩氣長(zhǎng)存”四個(gè)餾金大字;左面是劉伯承同志的題詞“淮海戰(zhàn)役先烈的革命精神永垂不朽”,右面是陳毅同志的題詞“淮海戰(zhàn)役犧牲將士永垂不朽”;背面是中共邳縣縣委撰寫(xiě)的碑文。碑體上方各鑲一枚紅色五角星,“支前”、“戰(zhàn)斗”、“沖鋒”、“勝利”四座大理石浮雕圍繞四面。從1948年的11月6日開(kāi)始,圍繞著軍事重鎮(zhèn)徐州,國(guó)共兩黨展開(kāi)了一場(chǎng)震驚中外的大血戰(zhàn)。雙方投入兵力空前,共產(chǎn)黨60萬(wàn)對(duì)國(guó)民黨80萬(wàn)。關(guān)于這場(chǎng)大戰(zhàn),國(guó)民黨的歷史教材上稱(chēng)為“徐蚌會(huì)戰(zhàn)”,中國(guó)共產(chǎn)黨的歷史教科書(shū)……[詳細(xì)]

2、邳州王杰紀(jì)念館 AAA

王杰紀(jì)念館位于邳州市運(yùn)河鎮(zhèn)張樓,主要景點(diǎn)有展覽室、王杰像、王杰犧牲處、王杰墓、王杰犧牲紀(jì)念亭、題詞碑墻等,是江蘇省重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位,國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)。1965年11月開(kāi)始修建陵園。紀(jì)念亭建于王杰犧牲處,為飛檐嶄角式,雙層6角琉璃瓦形,青松環(huán)繞;亭南為紀(jì)念室,陳列王杰同志遺物及各種紀(jì)念品;紀(jì)念室南為烈士墓,墓體系水泥圓拱形建筑,墓正面及兩側(cè)墻壁上有毛澤東、周恩來(lái)、朱德、董必武的題詞及烈士詩(shī)抄王杰紀(jì)念館景區(qū)始建于1966年,經(jīng)多次改建、擴(kuò)建及景觀提升,占地達(dá)到59畝。主要紀(jì)念設(shè)施有:王杰烈士墓、王杰烈士事跡陳列館、王杰廣場(chǎng)、王杰犧牲地紀(jì)念亭等。王杰烈士紀(jì)念館1987年被省政府批準(zhǔn)為江蘇省重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位,2009年被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為全國(guó)重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位,已逐步發(fā)展為淮……[詳細(xì)]

3、豐縣縣委舊址

豐縣縣委舊址建筑為民國(guó)時(shí)期所建,位于徐州市豐縣首羨鎮(zhèn)張后屯村村委會(huì)西北處240米,是解放戰(zhàn)爭(zhēng)初期縣委辦公地。張后屯村西鄰山東的肖云鎮(zhèn),北接張老家村,土地多為沙質(zhì),以種植小麥、大蒜、洋蔥、玉米、棉花和雜糧為主。位于豐縣最西北部,蘇魯兩省四縣交界,平原坡地,西高東低。周?chē)兴臈l河環(huán)繞,河溝渠密布,為農(nóng)作物的生長(zhǎng)提供了方便,主要種植麥、棉、玉米、大蒜、洋蔥、大豆等農(nóng)作物。鎮(zhèn)內(nèi)有豐富的煤炭資源。屬暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候,光能資源豐富,熱量資源充裕,四季分明,氣候資源較為優(yōu)越。1930年初建立了豐縣第一個(gè)黨支部——中共尹小樓黨支部,1930年至1934年原縣委書(shū)記張啟功和其他領(lǐng)導(dǎo)同志在此辦公,后因叛徒出賣(mài),停止工作�!吨泄藏S縣地方史》記載:“1940年6月,中共豐縣縣委在豐縣北部建立了抗日民主政權(quán)和根據(jù)……[詳細(xì)]

渡江戰(zhàn)役總前委舊址,位于漢王鎮(zhèn)北望村,該址由三座古民居組成,又稱(chēng)“郝家大院”�?傉嫉孛娣e九百多平方米,共有清代建筑一百余間,房屋現(xiàn)存60多間,舊址主體建筑保存完好,被古建筑學(xué)家確認(rèn)為徐州地區(qū)鄉(xiāng)間現(xiàn)存面積最大的古建筑群。1949年2、3月間,-、-、陳毅、粟裕、譚震林、曾山等老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家,在這里運(yùn)籌帷幄,研究和制定渡江戰(zhàn)役方案,并留下珍貴的合影照片。北望渡江戰(zhàn)役總前委舊址是徐州市重要的紅色旅游資源。1949年1月10日,淮海戰(zhàn)役勝利結(jié)束,華東野戰(zhàn)軍總部由肖縣南蔡洼村移駐銅山北望村,按照-1949年1月12日“關(guān)于華野、中野休整兩個(gè)半月并要完成渡江戰(zhàn)役準(zhǔn)備工作”的命令,華野于2月9日改編為第三野戰(zhàn)軍,之后成立了華東軍區(qū),調(diào)整了0中央華東局。0中央華東局及華東軍區(qū)于2月12日到達(dá)北望,2月……[詳細(xì)]

5、淮海戰(zhàn)役烈士紀(jì)念塔

淮海戰(zhàn)役烈士紀(jì)念塔即徐州市淮海戰(zhàn)役紀(jì)念塔�;春�(zhàn)役紀(jì)念塔位于徐州市淮海戰(zhàn)役烈士紀(jì)念塔園林南側(cè),是全國(guó)著名愛(ài)國(guó)主義教育基地與紅色旅游景區(qū),入選了全國(guó)一百個(gè)“紅色旅游經(jīng)典景區(qū)”之列。景區(qū)新建的淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館是世界上最大的陸戰(zhàn)博物館,憑借其現(xiàn)代化的展示手段、豐富的藏品、宏大的規(guī)模,成為徐州紅色旅游一大亮點(diǎn)�;春�(zhàn)役紀(jì)念塔位于江蘇省徐州市東南郊的鳳凰山東麓,紀(jì)念塔高38.15米,塔的上端雕刻著由五角星、-和松籽綢帶組成的塔徽。塔身正面鑲嵌著毛主席當(dāng)年題寫(xiě)的“淮海戰(zhàn)役烈士紀(jì)念塔”鎦金大字。塔座正面鐫刻著鎦金碑文,記述著淮海戰(zhàn)役的歷史經(jīng)過(guò)以及烈士們前仆后繼、廣大群眾奮勇支援前線的英雄事跡。上端雕刻著由五角星照耀下相交的兩支-和松籽綢帶組成的塔徽。塔座正面鐫刻著碑文,兩側(cè)為大型浮雕,右側(cè)是人民解放軍一往無(wú)……[詳細(xì)]

6、閻窩慘案紀(jì)念館

閻窩慘案紀(jì)念館是徐州市首批青少年愛(ài)國(guó)教育基地。這里記載著1938年5月20日日寇在銅山縣閻窩慘無(wú)人道-我鄉(xiāng)親670余人的滔天罪行。為激勵(lì)后人勿忘國(guó)恥,大力弘揚(yáng)民族精神,銅山縣于1971年8月建成這個(gè)閻窩慘案紀(jì)念館,作為百萬(wàn)市民和中小學(xué)生的愛(ài)國(guó)主義教育場(chǎng)所,來(lái)此憑吊的群眾絡(luò)繹不絕。但由于種種原因,再加上多年沒(méi)有及時(shí)修繕,致使紀(jì)念館墻倒屋塌,茅草叢生,近年逐漸出現(xiàn)“門(mén)前冷落車(chē)馬稀”的局面。為了讓人們牢記歷史,揭露日軍侵略罪行,銅山縣委宣傳部、縣文明辦、張集鎮(zhèn)政府和閻窩村共同于今年初組織修繕這個(gè)紀(jì)念館,都市晨報(bào)也不惜版面在報(bào)紙上多次呼吁支持。經(jīng)過(guò)社會(huì)各界努力和捐助,閻窩慘案紀(jì)念館一期工程已于日前修繕完畢,并定于“十一”國(guó)慶節(jié)期間免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放。昨天上午,記者走進(jìn)紀(jì)念館進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)采訪。占地10余畝的紀(jì)……[詳細(xì)]

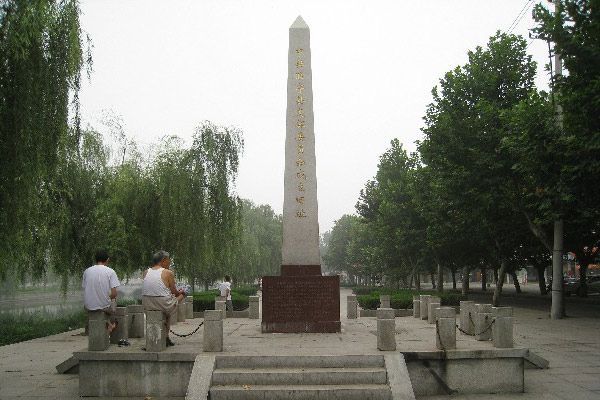

7、中共睢寧縣支部成立舊址

1925年9月,中共徐州特別支部派遣在省立徐州第三女子師范學(xué)校畢業(yè)的中共黨員蘇同仁(女)來(lái)睢寧創(chuàng)建黨組織。蘇同仁化名李慧應(yīng)聘到睢城女子小學(xué),以教書(shū)為職業(yè)掩護(hù),開(kāi)展黨的活動(dòng)。她同先期由徐州回睢寧的中共黨員王俠民(又名王采芹)一起發(fā)展吳季訥入黨。同年冬,在睢城女子完全小學(xué)建立了睢寧縣第一個(gè)黨組織——中共睢寧支部,王俠民任支部書(shū)記。第一次支部會(huì)作出擴(kuò)大宣傳馬列主義、大力發(fā)展黨員、建立黨的組織等決議。至第二年上半年,黨員已發(fā)展到十余人。按照徐州黨組織(中共徐州特支、獨(dú)支)的部署,睢寧黨組織發(fā)動(dòng)黨員在睢城中小學(xué)校和高樓、張圩、馬淺、古邳等地宣傳反對(duì)帝國(guó)主義、反對(duì)封建剝削和北洋軍閥統(tǒng)治,開(kāi)展學(xué)生運(yùn)動(dòng)和農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。2006年當(dāng)?shù)卣詯?ài)國(guó)主義教育基地主題,在舊址上建了紀(jì)念碑和紀(jì)念亭�!�[詳細(xì)]

8、呂集烈士陵園

呂集烈士陵園位于古邳鎮(zhèn)東南10公里,呂集街北首。1948年11月6日,淮海戰(zhàn)役碾莊戰(zhàn)斗開(kāi)始,碾莊戰(zhàn)斗是淮海戰(zhàn)役中中國(guó)人民解放軍華東野戰(zhàn)軍及軍區(qū)部隊(duì)在江蘇省徐州以東地區(qū)對(duì)國(guó)民黨軍的一次大規(guī)模圍殲戰(zhàn)�;春�(zhàn)役第一階段的重心是集中兵力殲滅位于徐州以東新安鎮(zhèn)地區(qū)的國(guó)民黨軍黃百韜兵團(tuán)。距離碾莊圩僅30公里的呂集村,華野某部在此設(shè)立了第三戰(zhàn)地傷員轉(zhuǎn)運(yùn)站。中國(guó)人民的優(yōu)秀兒女107位傷員在此獻(xiàn)出了寶貴的生命,他們中有營(yíng)長(zhǎng)1人,排長(zhǎng)2人,年齡最大的不足30歲,最小的剛18歲,有位烈士剛結(jié)婚2天就參加戰(zhàn)斗。戰(zhàn)后有25位烈士遺體,由其家人運(yùn)回家鄉(xiāng),尚有82位烈士長(zhǎng)眠于此。1949 年后建陵園,占地面積8000 平方米,坐東面西,園中立紀(jì)念碑一座,塔基呈長(zhǎng)方形,分2層,碑高12.8 米,寬1.8 米,磚混結(jié)構(gòu)。碑陽(yáng)……[詳細(xì)]

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷