您現(xiàn)在的位置:首頁 > 各地旅游名勝推薦-遺址篇旅游

各地旅游名勝推薦-遺址篇

當(dāng)?shù)厝罕姲醋匀坏匦螌⒊侵贩譃闁|南城、南城和西南城。城址內(nèi)地表、斷崖上陶片很多,文化內(nèi)涵極為豐富。從斷崖上發(fā)現(xiàn)文化層厚約3米,分為四層:第一層為耕土層,厚約0.4米;第二層為近代擾亂層,黃褐色土,內(nèi)含少量的漢代陶片及近代瓷片。厚約1.1至1.2米;第三層為漢代文化層,黑褐色土,內(nèi)含較多的筒瓦、板瓦和陶片等遺物,厚約1.05至1.1米;第四層土質(zhì)較緊,黑褐土比三層稍黑,厚約0.8米,內(nèi)含陶片較少,形制與三層相同。多年來,平整土地和燒窯取土,故城址遭到嚴(yán)重破壞。1973年春,東南城整地取土發(fā)現(xiàn)夯土城墻一段,高約1.2米,寬約4米,南北長(zhǎng)度不清。夯層分為八層,每層約為0.12至0.17米不等,夯窩直徑…[詳細(xì)]

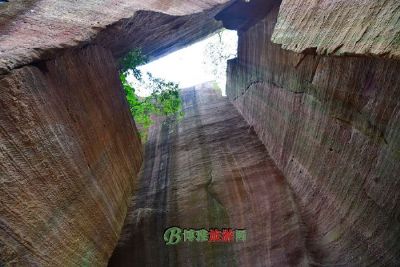

在長(zhǎng)城重峪口關(guān)南九公里處的紅山北坡上,有采石場(chǎng)遺址一處;經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考古調(diào)查分析,及與普查長(zhǎng)城的資料對(duì)比,斷定為明代修建長(zhǎng)城時(shí)所開設(shè)的采石場(chǎng)。該遺址被盧龍縣人民政府公布為盧龍縣第一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位,1986年被市政府批準(zhǔn)公布為市級(jí)文物保護(hù)單位,定名為“盧龍紅山長(zhǎng)城采石場(chǎng)遺址”。由于該遺址是我省罕見的長(zhǎng)城采石場(chǎng),遺址中的各種遺存反映了我地區(qū)當(dāng)時(shí)采石操作的專業(yè)技術(shù)水平和工藝方法,是研究古代生產(chǎn)力狀況、探查當(dāng)時(shí)專業(yè)科技發(fā)展?fàn)顩r的重要依據(jù),特別是對(duì)明長(zhǎng)城的研究具有重要的參考價(jià)值,故于1993年7月15日,被河北省政府批準(zhǔn)公布為河北省第三批重點(diǎn)文物保護(hù)單位。盧龍紅山長(zhǎng)城采石場(chǎng)遺址,位于燕河營(yíng)鎮(zhèn)城柏莊村西的紅…[詳細(xì)]

蔣國(guó)故城,源于淮濱縣期思鎮(zhèn),是以國(guó)為氏的。蔣姓的起源十分單一和純正,俗稱“天下無二蔣”。蔣姓人的血統(tǒng),可以一直追溯到華夏人文始祖黃帝。周滅商后,不久,武王病死,子成王誦繼位。成王年糼,武王弟周公旦輔政。在周初實(shí)行的周朝貴族大分封中,屬于周公諸子的有6國(guó),其中周公姬旦的第三子伯齡-于蔣,建立蔣國(guó),成為蔣姓的得姓始祖。今天絕大多數(shù)蔣姓人都是伯齡的后裔。周王朝統(tǒng)治者分封姬姓蔣國(guó)于淮水上游的目的,是為了加強(qiáng)對(duì)東夷各部族的控制,但由于地理環(huán)境的關(guān)系,蔣國(guó)并沒有發(fā)展起來,反而被強(qiáng)大的楚國(guó)所滅。傳說在伯齡于蔣地建立蔣國(guó)時(shí),曾有鶴發(fā)長(zhǎng)者入曰:“侯可為國(guó)不可為蔣也。”問:“何故?”對(duì)曰:“蔣為茅地,楚為行林,可…[詳細(xì)]

侵浙日軍投降儀式舊址位于浙江省富陽縣長(zhǎng)新鄉(xiāng)宋殿村,它們是日本帝國(guó)主義侵略中國(guó)、侵略浙江,最終被釘在歷史的恥辱柱上的見證。侵浙日軍投降儀式舊址占地4.3畝,建筑面積總計(jì)440多平方米,1995年經(jīng)修復(fù)作為浙江人民抗戰(zhàn)紀(jì)念館,舊址坐北朝南,泥石木結(jié)構(gòu),重檐亭式房屋,1995年9月正式對(duì)外公展。在200多平方米展廳內(nèi),分“侵華暴行,鐵證如山”、“抗日烽火,燒遍全國(guó)”、“換慶勝利,嚴(yán)懲戰(zhàn)犯”三個(gè)部分,陳列展出了近200幅歷史照片、圖片和當(dāng)年受降儀式現(xiàn)場(chǎng)的部分實(shí)物,用生動(dòng)直觀的形式展示了日本軍國(guó)主義的侵華暴行,表現(xiàn)了中華民族不屈不撓反抗侵略的斗爭(zhēng)精神和取得的偉大勝利。同時(shí)在宋殿村南當(dāng)年日軍殘殺我國(guó)同胞的…[詳細(xì)]

在湘南道縣西南30余公里的祥霖鋪鎮(zhèn)田廣洞村境內(nèi),有一座神秘之山———鬼崽嶺。嶺勢(shì)巍峨,古木蔽日。山下泉涌,如珍珠串串;對(duì)著泉水高呼,呼聲高水也噴得高,呼到激越處,泉中氣泡沸騰而升。這里滿山都是石刻人像。像態(tài)或立或蹲,或坐或仰;像高的有幾尺,矮的只有寸把;有的像懸在樹上,有的藏于樹蔸,有的埋在地下,有的躺在水中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),嶺中的石像在萬尊以上。石像中,有的是手持朝笏神色莊嚴(yán)的文官,有的是躍馬仗劍威風(fēng)凜凜的武官;有的是強(qiáng)壯雄健的男性,有的是大腹便便的孕婦……除了裸露在地表的近千件石像外,更多的石像深埋地下,有的深度在2米以上。其堆積特點(diǎn)極其明顯,按時(shí)代先后依次堆積,順序清晰明朗,越往地下年代越…[詳細(xì)]

東海神廟遺址位于萊州市永安街道海廟姜家村西。東海神廟的歷史,最早可以追溯到漢代。據(jù)《掖縣志》載:“臨朐城,城北二十五里,漢縣,屬東萊郡。顏師古云,齊郡已有臨朐,而東萊又有此城,蓋各以所近為名也。漢志注云,臨朐有海水祠,即今之海廟�!薄皣�(guó)之大事為祀與戎”。岳、鎮(zhèn)、海、瀆為最主要的祭祀內(nèi)容。東海居四海之首,故東海祭祀居于祭海之首。根據(jù)明代任萬里的《海廟祀典考》(見附錄),從唐代開始,歷代均于萊州的東海神廟對(duì)東海進(jìn)行祭祀。唐代之前的祭祀東海的儀式,并不在萊州,而是在會(huì)稽�!端鍟肪砥咻d:“開皇十四年閏十月,詔東鎮(zhèn)沂山、南鎮(zhèn)會(huì)稽山、北鎮(zhèn)醫(yī)無閭山、冀州鎮(zhèn)霍山,并就山立祠。東海于會(huì)稽縣界,南海于南海鎮(zhèn)南,…[詳細(xì)]

長(zhǎng)城烽燧遺址烽燧也叫煙墩或烽火臺(tái),是古代軍事觀察、通訊的前沿哨所,大部分建在高山頂或川地轉(zhuǎn)折處。古代凡邊陲、要隘、道路等處,均設(shè)置烽燧,屯兵戍守,傳遞軍情,形成獨(dú)立而又嚴(yán)密的軍事防御體系。如有敵情,夜間放火曰烽,白天摻加狼糞煨煙曰燧(俗稱狼煙),故曰烽燧。燃煙舉火和放炮的數(shù)目,根據(jù)來敵的多少而定,使千里防線數(shù)小時(shí)便知敵情消息。皋蘭縣地處黃河北岸,歷史上為金城外圍屏障,縣境內(nèi)烽燧遺址較多,且縱橫交錯(cuò),大同小異,目前最早見于文字記載的為明代。皋蘭烽燧大多建在高山地帶,黃土夯筑,呈覆缽形,周圍并挖有防御性壕溝。烽燧附近往往有戍卒、守望者遺棄的碗、砂鍋等生活用具的殘片。皋蘭縣烽燧大體分為以下幾路。北路…[詳細(xì)]

紅山遺址群位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市城東北3公里紅山北麓。為我國(guó)北方新石器時(shí)代重要遺存,距今約五千年�!凹t山文化”由此得名。包括聚落古遺址和古墓葬等。出土新石器和青銅器時(shí)代陶器、石器、骨器。以細(xì)泥彩陶和石耜最重要,在北方農(nóng)業(yè)發(fā)展史的研究中占有重要地位。近年來,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所內(nèi)蒙古第一工作隊(duì)與紅山區(qū)文化局、區(qū)文物管理所聯(lián)合對(duì)紅山史前遺址群進(jìn)行考古調(diào)查,除實(shí)地考察了日本人1935年發(fā)掘的紅山后第一、二地點(diǎn)的保存現(xiàn)狀后,新發(fā)現(xiàn)了紅山文化中期聚落遺址、夏家店下層文化祭祀遺址、小型城址、夏家店上層文化墓地各一處,為全面認(rèn)識(shí)紅山史前遺址群的重要學(xué)術(shù)價(jià)值提供了科學(xué)依據(jù)。新發(fā)現(xiàn)的紅山文化聚落遺址位于英金…[詳細(xì)]

2000多年前,秦始皇建立了我國(guó)歷史上第一個(gè)統(tǒng)一的封建王朝。有一次,秦始皇望著滔滔的海面,心潮澎湃,想到統(tǒng)一大業(yè)來得不易,不知將來會(huì)有什么變化,就萌發(fā)了尋求仙藥的念頭,以求長(zhǎng)生不老,倒是由此引出了徐福東渡的故事。徐福,又名徐市,是個(gè)有名望的方士(古代自稱懂得求仙方術(shù)的人),懂得不少科技知識(shí),又有豐富的航海經(jīng)驗(yàn)。徐福受旨率領(lǐng)數(shù)千童男童女和各類工匠,帶著五谷種子,渡海替秦始皇去尋求仙藥。自然,仙藥無從求得,徐福也一去不再回來。不過,徐福如何東渡,駛向何方,這成了中國(guó)古代航海史上一個(gè)耐人尋味的謎。徐福到了哪里?史學(xué)家認(rèn)為:當(dāng)年徐福的船隊(duì)一直向東駛?cè)ィ詈蟮竭_(dá)了日本,在那里定居下來,建立了新的家園。他…[詳細(xì)]

臺(tái)西遺址位于河北省蒿城市崗上鎮(zhèn)臺(tái)西村東北。遺址以3個(gè)高大的“臺(tái)疙瘩”(南臺(tái)、西臺(tái)、北臺(tái))為中心�!澳吓_(tái)”在臺(tái)西村東約200米處,現(xiàn)已鏟平無存�!拔髋_(tái)”和“北臺(tái)”現(xiàn)存文化層面積在10萬平方米以上�!氨迸_(tái)”在“南臺(tái)”北邊約400米處,東西長(zhǎng)約100米,南北寬約60米,高6~7米。兩端高,中間低,呈馬鞍形。從“北臺(tái)”北側(cè)斷崖上看,上層(除去頂層)屬戰(zhàn)國(guó)至漢代文化層,下層至底部全為商代文化遺存。“西臺(tái)”在臺(tái)西村東北約260米處,南北長(zhǎng)約100米,東西寬約80米,高6米。周圍商代文化層分布亦相當(dāng)廣泛,向南延伸到臺(tái)西村東北路邊,向西達(dá)故城道旁,長(zhǎng)約130米。據(jù)當(dāng)?shù)厝罕姺从常某墙夥徘霸谖鳌芭_(tái)疙瘩”,曾挖出…[詳細(xì)]

粤公网安备 44010602000422号

粤公网安备 44010602000422号